子どもたちの健やかな成長を図るために、家庭、学校、地域で協力し、さまざまな活動を行うPTA。組織は役員と委員会で構成されており、その委員会の中に広報委員会があります。広報委員の大きな役割のひとつが「PTA広報誌」の作成です。

広報経験がなく右も左もわからない状態で広報委員になった方にとっては、何から始めればよいか悩んでしまい、PTA広報誌の作成がとても難しく感じてしまうかもしれません。しかし、何のために作られるのかを理解し、作り方の手順を把握すれば、広報未経験の人でも作成は可能です。そこからさらに、多くの人に読んでもらえる内容を考えることで、質の高いPTA広報誌を発行できるでしょう。

本記事では、PTA広報誌を作成する目的や役割、作成の流れ、参考となるネタなどの基本事項を紹介します。また、より多くの人に読んでもらえるPTA広報誌作成のポイントについても解説していきます。広報委員からアドバイスを求められている教職員や学校広報の方も参考にしてみてください。

小学校のPTA広報誌の目的・役割・必要性

多くの人に読んでもらえるPTA広報誌を作るには、まず広報誌を作成する目的や、広報誌が持つ役割を理解する必要があります。また、学校によっては「PTA広報誌は不要ではないか」といった声が挙がることもあるでしょう。ここでは、小学校のPTA広報委員会や広報誌の目的・役割・必要性をそれぞれ解説します。

小学校のPTA広報誌を作成する目的

PTAとは、「Parent-Teacher Association」の略で、直訳すると「親と先生の会」です。PTAの活動は、会議や行事を行うだけではありません。悩みを共有し、解決するための話し合いの場を設けたり、子どもたちの成長に向けた取り組みを行ったり、さまざまな活動を行います。

PTAの広報委員会が作成する広報誌は、それらPTAにおける活動の内容をPTA会員全体に周知することを目的としています。

小学校のPTA広報誌の役割

広報委員会が作成する広報誌は、PTAに参加する保護者に有益な情報を伝えるほか、学校から地域社会への情報提供といった役割も担います。つまり、小学校のPTA広報誌は、学校(教職員)・保護者・地域の3者をつなぐツールといえるでしょう。

4月に新1年生となる子どもの保護者(その学校と初めて接する人)にPTA広報誌のバックナンバーを配布している学校もあります。PTA広報誌は、学校そのものや学校生活を知るためのパンフレットとしての役割も果たします。

私立校や越境入学者を積極的に受け入れている公立小学校は、学校要覧の意味合いでPTA広報誌を配布してもよいかもしれません。

小学校のPTA広報誌の必要性

PTA広報誌にコストをかけている場合、広報誌の発行廃止を検討するケースもあるかもしれません。確かにPTA広報誌を発行するにはコストがかかります。しかし、広報誌には上述したような重要な目的・役割があるため、必要性は高いといえます。コスト削減のためだけを理由に発行を廃止するのは得策とはいえません。

近年では省資源への取り組みで、紙ベースの広報誌からブログでの情報発信へ移行したり、PDFなどのデジタル方式で広報誌を配布したりする学校もあるようです。コスト削減の面で広報誌発行の廃止が議題に挙がっているのであれば、情報提供の手段を見直すことを検討しましょう。

小学校のPTA広報誌を作成する流れ

初めてPTA広報誌の作成に携わる人は、何からはじめればよいかわからないかもしれません。広報委員会のメンバーにPTA広報誌作成の経験者がいればよいのですが、必ずしもそうとは限りません。PTA広報誌を実際に配布するまでにはさまざまな工程があります。そのため、スケジュールを立て、メンバー内で役割分担をしっかりと行うことが大切です。

ここでは小学校のPTA広報誌を作成する流れを順を追って解説していきます。

STEP1.PTA広報誌の読者や配布する目的を明確にする

より多くの人に読んでもらうPTA広報誌を作成するためには、まず「誰に向けた広報誌なのか」を明確にしなければなりません。ここで想定する読者は「PTA会員」になるはずです。

次に、PTA会員とはどのような人なのかを考えます。PTAは「保護者と教師」から成り立つ組織。つまり、「子どもたちの成長を気にかける人」「通わせている学校がどのような形で子どもの成長を促しているのか知りたい人」などが挙げられます。また、PTAの会員ではなくても、「学校の取り組みについて、より深く知りたい人」も読者に該当するでしょう。

広報誌を作成する前に、読み手がどのような人なのかを明らかにしておくことで、広報誌を配布する目的も設定しやすくなるはずです。

そして、その読者に対し、PTAが担う「保護者・学校(教職員)・地域が一丸となった子どもの成長支援」を広報誌を通して伝えるには、「その学校ならでは」の配布目的を設定することが大切です。自校のPTAが抱える課題や問題を洗い出し、それらを共有・解決していくことを目的とした、独自性のある広報誌を目指しましょう。そのような広報誌は読者にとって有益な情報源となり、より多くの人に読んでもらえるはずです。

以下の例を参考に、自校の課題・問題点を基にした広報誌の目的を設定してみてください。

- PTA活動に参加する保護者が少ない学校

→活動への参加を促すことを目的とした広報誌

- 保護者同士の交流が少ない学校

→保護者同士の交流・情報共有を目的とした広報誌

- 特別支援学校など、他校や地域の理解を求めたい学校

→ほかの学校や地域への周知を目的とした広報誌

くれぐれも、「広報誌を配布すること」が目的となってしまわないよう注意が必要です。

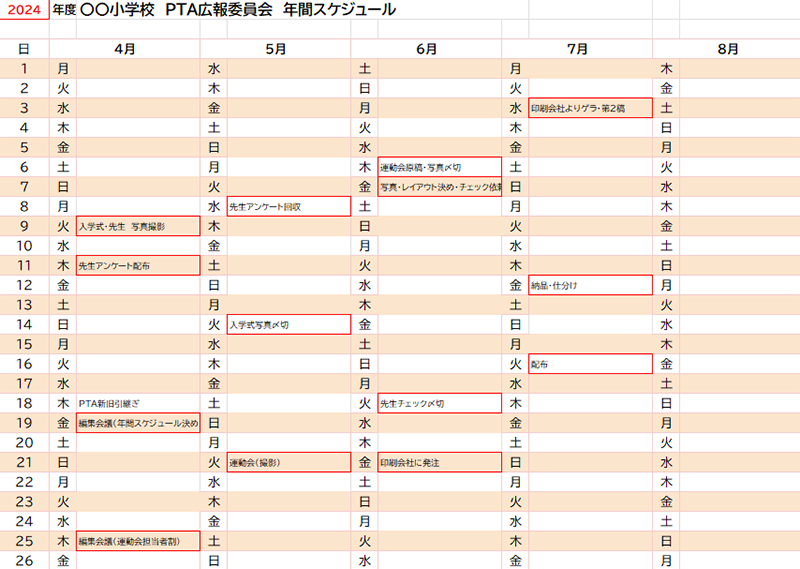

STEP2.年間スケジュールを立てる

PTA広報誌にはさまざまな情報を掲載します。中には教職員、保護者、地域の人などにインタビューを実施する場合もあるでしょう。学校によっては、新1年生や卒業を控えた6年生一人ひとりに今後の抱負などを聞き特集するケースもあります。そのような場合、余裕をもって行動しなければ、入稿に間に合わないなどのトラブルにつながりかねません。

各学校で年間発行回数や発行時期は異なりますが、遅滞が起きないよう年間スケジュールをしっかりと組んでおきましょう。配布予定日から逆算してスケジュールを立てるのがおすすめです。バックナンバーを確認し、過去の発行回数や全体スケジュールを参考にするのも一案です。場合によっては引き継ぎ資料や昨年度のスケジュール表などもあるかもしれませんので確認してみてください。

以下から広報委員会用の年間スケジュール表をダウンロードいただけます。自校の年間行事に合わせてPTA広報誌のスケジュール立てにご活用してください。

また、学校によっては学校広報の方がプレスリリースを配信し、広報PR活動を実施しているケースもあります。そのような学校の場合は、年間スケジュールを立てる際に、プレスリリースを配信できそうな行事・取り組みなども組み込んでおくとよいでしょう。

例えば、「校舎新設」「制服のモデルチェンジ」「地域や企業、大学などと連携した学校行事」などの情報は、PTA広報誌だけでなく、プレスリリースを配信することでより多くの人に自校を周知できるほか、入学希望者の拡大にもつなげることが可能です。

以下は、小学校が配信したプレスリリースではありませんが、プレスリリースを通して「学校」の活動・取り組みを周知している事例です。今後PTAに関する情報を広報誌と並行し、プレスリリースでも配信する場合のヒントを得られるはずです。

<プレスリリースの例>

国際規格のラグビー場や木造建築の食堂を新設したパブリックスクールの開校予定を紹介。

参考:首都圏初の英国名門パブリックスクール 柏の葉に「(仮称)Rugby School Japan」2023年8月下旬開校予定

性別を問わず、スラックスかスカートを選択できる新しい制服制精度を導入。

参考:直方市内中学校制服の選択制を導入

大学と卒業生が連携し、小中学生を対象に校外学習の場を提供。

参考:SDGsと都市型農業、伝統野菜 11月10日(木)より校外学習の場を提供

STEP3.広報誌の内容を大まかに決めておく

次に、今年度の広報誌の内容を号ごとに大まかに決めます。一般的にPTA広報誌は、入学式や運動会、修学旅行、卒業式といった大きな行事に合わせて発行しています。バックナンバーを確認することで、これまでどのようなタイミングで、どういった内容を発信していたのかがわかるはずなので、それを参考にするとよいでしょう。

ただし、前年とまったく同じような構成・内容ではなく、STEP1で決めた目的に合わせた企画を盛り込むことが大切です。例えば、保護者同士の交流を広報誌発行の目的に設定しているケースなら、広報誌に保護者から集めた「ご意見紹介コーナー」を作ったり、PTAのほかの委員会を紹介したり、広報誌をきっかけにコミュニケーションが生まれるような企画を考えてみるとよいかもしれません。行事の報告や毎年お決まりのコーナーで終わらせるのではなく、新しい企画を盛り込んだ広報誌にすることで、手に取った人の興味や関心を引き、くまなく読んでもらえる可能性が高まるでしょう。

STEP4.各コーナーの担当者を割り振る

スケジュールと企画内容が決まったら、担当者の割り振りを行います。広報委員会の中でも、「文章を書くのが得意」という人もいれば「誌面の構成を考えるほうが得意」、「カメラが趣味なので写真を担当したい」という人もいるでしょう。それぞれの希望や得手不得手を聞きながら役割を分担しましょう。また、コーナーごとに担当者を割り振り、そのコーナーの中でもさらに担当を決めておくと、一人ひとりの負担を減らしながら進行管理することができます。

STEP5.コーナーごとに取材・記事作成を行なう

PTA広報誌の発行スケジュールを組み、担当が決まったら取材を行います。インタビューをする場合は、必ず先方にアポイントを取ってから行いましょう。原稿依頼の場合は内容や文字数、納期などの詳細を先方に伝え、期日までに記事がそろうよう進行管理を行います。先にも述べましたが、子どもたち一人ひとりのメッセージを載せるような企画の場合、余裕を持ったスケジュールで進行しなければなりません。担任の先生などと連携を取り、慌てず入稿できるスケジュールを計画しましょう。

なお、文章を書くことに慣れていない人は、次の点に注意して記事の作成を行うのがおすすめです。

- 1文章1メッセージ

- 日常会話であまり使わない難しい単語は避ける

- 読点の位置と使いすぎに注意する など

広報誌全体に統一感を持たせるためにも、文章で多く使用する単語や言い回し、漢字などはあらかじめルールを設定しておくとよいでしょう。

STEP6.原稿整理・写真選定・レイアウト決定する

集めた原稿は、入稿前に最終チェックを行います。誤字脱字、表記の統一、日付などに間違いはないかを確認しましょう。その後、レイアウト・デザインを作成し、印刷所にわかりやすいよう写真や原稿のナンバリングも行いましょう。

STEP7.先生に写真のチェックをしてもらう

近年では、自分の子どもの写真を広報誌に載せてほしくないという保護者も少なくありません。入稿前に必ず先生方に写真のチェックを依頼するようにしましょう。

ただし、先生は出張や研修などで不在の場合も多いため、余裕をもって確認依頼ができるように心がけることが大切です。4月の段階で保護者にアンケートを取り、子どもの写真の利用可否を把握しておくと、先生の確認もスムーズに行えるかもしれません。広報委員による協力体制は、先生からの信頼も得られ、スムーズな進行を実現するためにも必須です。日頃からコミュニケーションを取るようにしておきましょう。

STEP8.入稿する

入稿方法は印刷所によってさまざまですが、近年ではデータ化して入稿するのが一般的です。レイアウト表とともに写真や原稿のデータも入稿します。これまで付き合いのある印刷所に依頼する場合は、前年度から引き継いだ形式で入稿するとよいでしょう。

一方、今年度から新しい印刷所に依頼する場合は、事前に先方と入稿の形式などを打ち合わせておく必要があります。スムーズに依頼できるよう、入稿のフローは早い段階から確認しておくようにしましょう。

STEP9.校正・先生に仮刷りの原稿の確認を依頼する

入稿前に入念なチェックを行っていても、印刷した際にミスが起こる場合もあります。入稿から少しすると仮刷りの原稿(ゲラ)が上がってくるので、内容を確認し、間違いがあれば赤字で修正を入れていきます。

確認・校正するポイントは、

- 使用するフォントや写真

- 使用する色(カラーの場合)

- 誤字脱字

- 写真を配置する場所

- 行事などの日付

- 児童や教職員などの氏名

などがあります。1人で対応するのではなく、複数名でチェックするようにしましょう。ゲラで修正漏れがあった場合は依頼する側(広報委員会)の責任となるため、基本的に無償で刷り直してもらうことはできません。印刷依頼をする前に、厳重なチェックを行い間違いがないかを確認することが重要です。

また、このときに必ず先生にも最終確認をお願いしましょう。氏名や写真を載せてほしくない子どもが掲載されてしまっていないか、記事の内容に齟齬がないか、などを担任の先生に見てもらいます。さらには発行元となるPTA本部、学校長の承認も必要です。

確認や承認が終わったら、修正したゲラを再び印刷所に送ります。依頼した箇所を修正し、再びゲラが送られてきますので、きちんと直っているかどうかをチェックします。「どこにも間違いがない」といえる状態まで、依頼→ゲラ→確認→依頼……と繰り返しましょう。

STEP10.発行部数と納品日を伝え印刷依頼する

ゲラを確認し、原稿に修正箇所がない状態になったら、印刷依頼を出します。その際に発行部数と納品日を必ず伝えます。納品日とは、印刷所から学校に納品される日のことです。配布日とは異なるので混同しないように注意しましょう。

なお、納品されたPTA広報誌は、クラス単位に分けたり、地域の方に郵送したりといった作業が発生します。納品日は余裕をもって配布日の2〜3日前に設定しておくとよいでしょう。卒業式を終えると6年生はもう学校に来ることはないため、特に年度末の広報誌は卒業式前に配り終える必要があります。

小学校のPTA広報誌を作成する3つのポイント

仕事や家庭の事情が異なるPTA広報委員が、PTA広報誌をスムーズに作るための3つのポイントをご紹介します。

ポイント1.編集会議を効率よく行う

編集会議は効率よく行うことが大切です。会議を行う前には必ず議事日程を作成し、事前に共有しましょう。

例えば、

- 年間の広報誌計画を共有する

- 広報誌作成に必要な作業を明確にする

- 役割分担を行う

などをあらかじめ行っておくことで、各自の動き方が明確になり、不要な待機状態も避けられます。

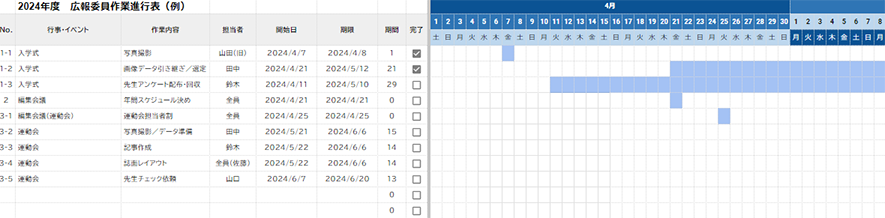

Google ドキュメントやGoogle スプレッドシートなど、オンライン上で閲覧・編集できるツールを活用し、画像のような進行表(ガント・チャート)を作成するのも一案です。

年間スケジュールや原稿の共有などは、どこからでも確認できるツールを使用することで、日頃忙しい人でも広報誌作りに参加しやすくなります。

また、タスクごとに進捗状況を報告し合えるスケジュール管理ツールなどもあるため、それらを組み合わせて活用してもよいかもしれません。

PR TIMESが提供する「Jooto」なら、パソコンやスマホでタスクやプロジェクトをシンプルにわかりやすく管理することが可能です。

以下のページでは、Jootoの活用を通して課題解決へと導いた企業・個人の事例を紹介しています。ツール導入を検討する際の参考にしてみてください。

参考:Jooto導入事例

ポイント2.メンバーの負担を軽減する体制をつくる

広報委員の各メンバーの負担を減らしながら役割を分担することも大切です。何か決め事や話し合いが必要となるたびに、全員のスケジュールを合わせて学校に集まるのは簡単ではありません。基本的には集まらなくてもよいように、連絡の取りやすいメッセージアプリを活用しましょう。

また、子どもの学年や家庭・仕事の事情なども把握し合い、担当者が急きょ対応できなくなった際にもスムーズに交代できる体制作りが必要です。例えば、それぞれのタスクに対して主担当と副担当を決めておき、主担当が事情によって対応できない場合、副担当が代行するといったイメージです。

担当をグループ分けし、発行する号ごとにローテーションを組む方法もおすすめです。年間を通して満遍なくそれぞれのタスクを経験できるため、対応できないメンバーと交代しやすくなります。また、次年度の広報委員に知見を共有してもらいやすくもなるでしょう。広報委員会を円滑に運営し、遅滞なく広報誌を発行するには、負担を感じずに意欲的に参加してもらえるような体制を整えることが重要です。

ポイント3.ノウハウを蓄積する

基本的にPTAの委員会は1年ごとにメンバーを交代します。多くの学校では4月あたりに委員を決め、新旧交代の場が設けられます。新しく広報委員に選ばれた人たちは、いわば1年前の自分たちと同じ。何から始めればよいかわからずに戸惑っている人もいるかもしれません。これまでの1年間で蓄積したノウハウを引き継ぐことができれば、新しく広報委員に選出された人たちはすぐに円滑な運用を始めることができるでしょう。

例えば、「毎号のテーマの決め方」「年間スケジュールの立て方」「反響が大きかったネタ」「印刷所などの連絡先」「入稿から仮刷りまでにかかった時間」など、ポイント・注意点など、気づいたことをまとめておくとよいかもしれません。

上述したように、オンラインツールを活用し、ドキュメントやシートにまとめておけば、URLを共有するだけで済むのでスムーズな引き継ぎを行えるでしょう。スケジュール管理ツールなども使用していた場合は、使い方の手順などのマニュアルを作成しておきましょう。

小学校のPTA広報誌におすすめのテーマ・ネタ15選

年間を通して複数回発行することが一般的なPTA広報誌。毎回テーマ・ネタを決めるのに苦戦することも多いかもしれません。小学校では年間を通してさまざまな取り組みや活動が行われます。その中から広報誌に活用できそうなおすすめテーマ・ネタを15選まとめて紹介します。ぜひ参考にし、読み手に興味を持ってもらえそうな記事を作成してみてください。

1.学校行事

PTA広報誌の中でもオーソドックスなテーマが「学校行事」です。入学式、卒業式、運動会、学園祭など、学校全体の行事が挙げられます。

テーマ自体がオーソドックスであるため、内容や見せ方を工夫していきましょう。写真を多めに入れたり、このタイミングだから知ってほしい情報などを盛り込むことで、オリジナリティーを感じられる内容になります。新1年生や卒業生のこれからの抱負などを紹介したり、行事の中でも特に盛り上がった場面をピックアップして特集するのも一案です。

2.校外学習

遠足や宿泊学習・修学旅行などの「校外学習」もおすすめのテーマです。全体の学校行事とは違い、校外学習は保護者が参加できない場合が多いため、新鮮味のある内容となります。当日の様子や1日のスケジュールなどを担任の先生に聞いたり、自分の子どもに感想を聞いたりしながら特集するとよいでしょう。

なお校外学習の場合、専属のカメラマンが同行することが一般的です。広報誌に活かせる写真を提供してもらえるよう、連携を取っておくとスムーズな広報誌作成につなげることができるでしょう。

3.食育

食事や栄養など、「食育」は保護者にとって関心が高い話題です。

学校内で取り組んでいることや、家庭内で心がけたいことなど、数回に分けて特集を組むことができます。保護者と栄養教諭との対談やインタビュー、子どもたちが希望する給食メニューのアンケートを取るのもよいでしょう。給食試食会などを実施している学校なら、試食会の様子や当日提供された献立の特徴などを、栄養の観点からレビューすることもできそうです。

4.インターネット・SNSとの関わり方

「インターネットやスマートフォン、SNS」の使用方法や、使用頻度に関する話題も一度は取り上げたいテーマです。各家庭での使用ルールや、スマートフォンを持たせるには何歳からがいいかなどの内容は、保護者の注意を引くでしょう。昨今のインターネット・SNSにまつわるトラブルの事例なども掲載し、家庭でもインターネットリテラシーについて話し合う機会を提供しましょう。

5.子どもの安全を見守る地域について

「子どもの安全について」の情報も有益です。交番の所在地はもちろん、毎日の登下校で使う通学路にはどんな「こども110番の家」があるのか。保護者が実際に歩いてみて感じた危険な場所の特集などは、意外とありそうでなかった情報として喜ばれます。

学校内で起こることのみに焦点を当てると、テーマが限られてしまいます。子どもの行動範囲にまで視野を広げてみると、見落としていたテーマが見つかります。

6.いじめ・命の問題

「いじめや命の問題」も、PTA広報誌としてオーソドックスなテーマといえます。どんな状況からいじめは起こりうるのかを論じたり、子どもたちにアンケートを取って、いじめや命についてどのような考えを持っているのかを調査するのもよいかもしれません。道徳的な観点ももちろん必要な要素ではありますが、PTA広報誌では、加害児童側、被害児童側の両方から焦点を当て、相談場所や解決策など、実際に使えるような具体的な情報を織り交ぜると読まれる内容になります。

7.クラブ活動・委員会の紹介

小学校の「クラブ活動や委員会」は、ユニークなものもあるのではないでしょうか。内部にいると気付きにくい学校の特徴を認識してもらうきっかけとして、広報誌を活用するのもよいでしょう。クラブ活動であれば運動系クラブ、文化系クラブに分けて紹介し、委員会であれば、その時期に出番の多かった委員会に焦点を当ててみるのもひとつの案です。子どもの成長をより感じられるよう、クラブのリーダーや委員長などに活動についての簡単なコメントをもらうのもよいかもしれません。

8.先生の紹介

「先生の紹介」は、学校全体の雰囲気を知るのにとてもよいテーマです。全員を紹介すると誌面が足りなくなってしまうので、4月に赴任したばかりの先生や、3月で転任してしまう先生、クラスを受け持つ先生などに絞って紹介したり、音楽や美術、家庭科など、専門科目の先生だけを紹介したりしてもよいかもしれません。ただし、先生は日頃から多忙のため、もしコメントなどをもらう場合は、早い段階から準備を進めておくよう注意しましょう。

9.OB・OG特集

少し手間がかかるかもしれませんが、「卒業生の活躍」を特集する号もおすすめです。子どもや保護者にとって進路を考える参考となるでしょう。大人数と連絡を取るのは難しいので、数人ピックアップしてインタビュー特集を組むのがおすすめです。在学している子のきょうだいから当たっていくとスムーズです。

10.将来の夢・将来の自分への手紙

「将来」についての話題は、七夕の時期や卒業シーズンに使えるテーマです。将来の夢に関するアンケートを取ったり、10年後、20年後の自分への手紙を書いてもらったりすると、読みごたえのある内容になります。保護者が保存しておきたくなるような広報誌を目指してみてください。

11.家族に関するテーマ

小学校高学年や、中学生に進級すると、親子でゆっくり会話する機会は少なくなるものです。子どもが家族に対してどんな想いを持っているのか、「家族」に関するテーマを掘り下げることもおすすめです。

「家族に伝えたいこと」「家のルール」「言われてうれしかった言葉」など、アンケート形式にすると子どもたちも答えやすいでしょう。

12.放課後に活動している子どもの紹介

放課後に、クラブ活動や習い事、地域に関連する活動で「優秀な成果を挙げている子ども」を紹介する企画もおすすめです。

コンクールや市の大会で優勝したり、県大会に出場したりするなど、顕著な成績を収めている子どもを紹介するのがよいでしょう。珍しい習い事や活動に焦点を当てるのもよさそうです。

13.校内の紹介

「校内の紹介」は、子どもが入学したばかりの保護者にとって参考になるテーマです。

校内の特徴や魅力、現状などをわかりやすく紹介する企画では、子ども・保護者にとって発見のある内容になるでしょう。学校の改修が行われた場合に特集を組むのも一案です。

また、少し範囲を広げて、通学路にある施設などの紹介をしても楽しめる内容になるかもしれません。校内や周辺施設を紹介する広報誌は、翌年入学予定の新1年生の保護者への配布資料としても活用できます。「この学校に通わせたい」と思ってもらえるよう、自校ならではの魅力を盛り込んだ内容にするとよいでしょう。

14.学校と関わりある地域の取り組みや組織

親子で参加できるワークショップや、スポーツクラブ、町内会や商店街など、学校と関わりのある地域の取り組みや組織を紹介することもできます。

仕事や子育てなどの都合で地域の人と関わる機会が少ない保護者は、なかなか地域の情報を得ることはできません。参加してみたイベントのレポートや、これから開催予定のイベントを月間でまとめるなど、何度も読み返したい内容を目指すことで有意義なコンテンツになるでしょう。

15.PTAの活動紹介

本来のPTA広報誌の役割である「PTAの活動内容」の紹介も忘れてはいけません。どのような人がPTAの役員を務めているのか、具体的な役割や活動目的を改めて紹介することで、ほかの保護者にもPTAの仕事への関心を持ってもらえます。

月ごとの活動内容を追ってみたり、PTA役員の対談を載せたり、さまざまな見せ方ができます。また、PTA総会が行われた際は、参加できなかった保護者にも内容が伝わるよう、決議内容などを広報誌で報告しましょう。

PTA広報誌は全員が積極的に作成に取り組める体制作りと配布目的に沿った自校ならではの企画がポイント

広報経験のない人にとって、初めてのPTA広報誌作成は戸惑うことが多いかもしれません。しかし、目的を明確にし各ステップに沿って準備を進めれば、発行することは難しくありません。

まずは読み手をイメージするとともに、自校の課題・問題を解消することを目的にした広報誌作成を計画しましょう。前年度を参考に年間スケジュールを立て、新しい企画も盛り込みながら作成を進めていきます。同時に、広報委員会のメンバーに負担がかからない体制作りも実施するようにしましょう。オンラインツールを活用するなど、学校に集まらなくても円滑なコミュニケーションが取れる方法を導入することも検討し、全員が積極的にPTA広報誌作りに参加できるように努めることが大切です。

またPTA広報誌の作成には、教職員や印刷所とのやり取りなど、タスクは多岐にわたります。しっかりとスケジュール管理を行いながら余裕を持って進めていきましょう。

PTA広報誌の最大の目的は、PTAの活動や学校の取り組みを周知し、学校、保護者、地域が一丸となって子どもの成長を支援することです。思わず隅々まで読んでみたくなるような企画を考案し、魅力的なPTA広報誌を作成しましょう。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

小学校のPTA広報に関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事広報が知っておきたい、デザイナーへの依頼方法やポイントは?最低限伝えるべき7つの基本事項

- 次に読みたい記事自治体広報の参考になる、全国広報コンクールとは?応募条件や対象媒体を紹介

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ