CI・VIは、企業や組織・団体が自分たちの社会的価値や理念、サービス内容などを言語や視覚表現で提示することです。近年、コロナ禍やデジタルシフト、グローバル化など、時代の流れに合わせた新たな決意表明や事業の方向性を示すため、大手企業でもCI・VIの変更が増えています。

例えば、Facebook社がメタバースへ事業を転換し、その表明のために「Meta」に社名・ロゴを変更したことは記憶に新しいところです。

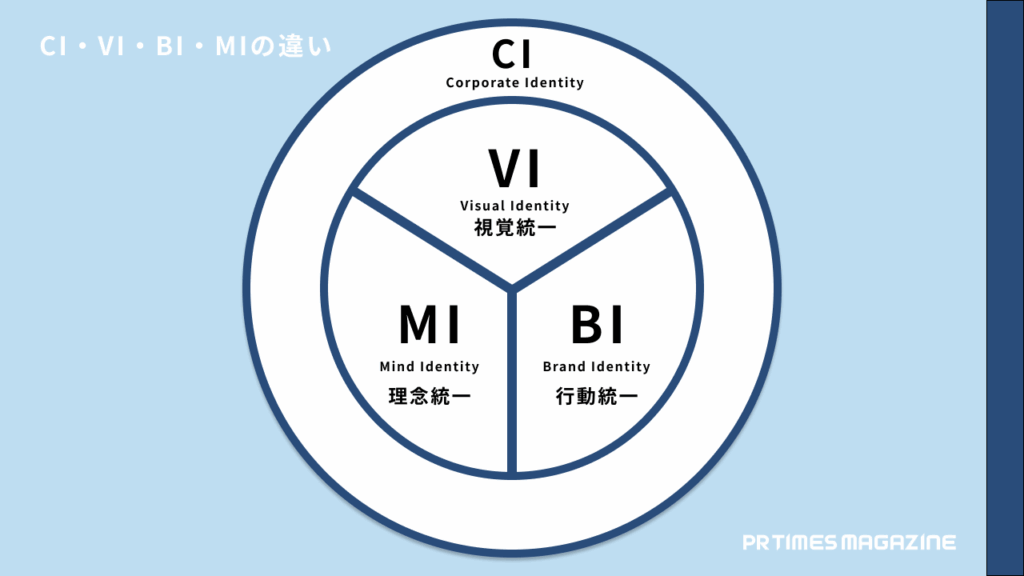

生活者が目にする機会も多く、企業・組織にとって社会との接点であるCI・VIに加え、BI・MIについて、その制定から運用まで、事例を交えて紹介します。

CI・VIとは?意味と制定する目的を解説

CI・VIは、企業や組織・団体、ブランドが自分たちの事業内容や社会的価値、理念を言語や視覚表現で表明することです。さまざまなシーンで活用され、生活者の目に触れる機会も多いため、企業やブランドのイメージを形成するもっとも基本的な存在と言えます。

まずはCI・VIに加え、BI・MIについても、それぞれの意味と目的を解説します。

CIとは:企業理念や行動指針を表す企業の設計図

CIとは、「コーポレート・アイデンティティ(Corporate Identity)」の略で、企業・組織の事業内容や理念などを体系的に整理し、統一した企業イメージの構築を計画することを言います。CIが指す範囲は広く、ロゴや企業名だけでなく、企業理念や行動指針などの統一や計画も含みます。

企業・組織の社会的イメージのために計画・制定されると同時に、社内・組織内の文化を構成する役割も担い、組織内外に発信するコミュニケーションツールとして企業イメージを向上させる目的を持っています。

VIとは:ロゴやカラーなど視覚表現でCIを具現化する要素

VIとは、「ヴィジュアル・アイデンティティ(Visual Identity)」の略で、CIで構築された理念やメッセージなどから、ロゴなどの視覚的表現を計画することです。

代表的なVIに、ロゴやコーポレートカラーがあります。それらを起点として名刺や封筒、制服などの企業ツールのデザインを統一することで、企業のイメージづくりに寄与します。

統一されたビジュアルは企業の顔となり、顧客や社員に一貫性のある価値観を訴求し、共感や好感、所属意識を生み出す目的を持っています。

BIとは:ブランドの個性や価値を外部に伝えるメッセージ設計

BIとは、「ブランド・アイデンティティ(Brand Identity)」の略で、企業・組織レベルで制定されるCIをブランドレベルに落とし込んだ計画を言います。

既存ブランドとの差別化やブランドのイメージづくりを目的に計画されます。

MIとは:企業の“内なる信念”を定義する理念的アイデンティティ

MI(Mind Identity)とは、企業の存在意義や価値観、理念といった“内面的な信念”を言語化したものです。CI(コーポレート・アイデンティティ)を構成する三大要素の一つであり、企業が「なぜ存在するのか」「何を大切にしているのか」を明文化する役割を担います。

たとえば、経営理念や企業ミッション、行動指針などがMIにあたります。これらは単なるスローガンではなく、社内外の意思決定や社員の行動に深く影響する「企業の背骨」とも言える存在です。

近年ではパーパス経営への関心の高まりとともに、MIを再定義し直す企業も増えています。しっかりとしたMIの構築は、VI(視覚表現)やBI(行動)をブレさせない基盤となり、長期的なブランド価値の源泉となるのです。

CI・VI・BI・MIの違い

CI(コーポレート・アイデンティティ)は、企業の存在意義や価値観を軸に、社内外に一貫したイメージを発信するための総合的なブランディング戦略です。単なるロゴやデザインだけでなく、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や企業理念、コーポレートメッセージ、広告戦略なども含めた企業の意思表明の設計といえます。

このCIを構成する要素の一つがMI(マインド・アイデンティティ)であり、企業が大切にしている考え方や使命、価値観といった内面的な信念を明文化したものです。これを核として、他の要素が設計されていきます。

VI(ビジュアル・アイデンティティ)は、MIで定義された考え方やCI全体の方針を視覚的に表現する要素です。ロゴやシンボルマーク、カラー、フォント、名刺やWebサイトのデザインなど、見る人に瞬間的に印象づける役割を担います。

一方、BI(ブランド・アイデンティティ)は、企業全体ではなく特定の事業や製品・サービスなどブランド単位にフォーカスした戦略です。商品・サービスの世界観やメッセージを通じて、「ブランドとしてどう認識されたいか」を定義し、マーケティングやプロモーションに活かされます。

CI・VI・BI・MIはいずれも、「誰に」「どんな印象を与えたいか」を明確にし、社内外の関係者に一貫したブランドメッセージを届けるために欠かせない要素です。それぞれの役割と相互関係を正しく理解することで、より効果的なブランド構築が可能になります。

CI・VI・BIともに、企業・組織・ブランドの顔として、「社会にどのような価値をもたらすか」「顧客にどう思ってもらいたいか」を考慮して計画されます。

CI・VIを制定する3つの効果

CI・VIは企業の価値観や事業の方向性を「言葉」と「デザイン」で可視化する仕組みです。生活者や顧客に対しては事業内容や事業価値を表明する旗印としての役割を、社員に対しては企業・組織の帰属意識や一体感を作る役割を持ち、社内外のコミュニケーションに欠かせないものです。

近年は、社会の変化に合わせて企業レベルでの意識のアップデートのために変更する企業も増えています。

効果1.社会や生活者に企業イメージを伝えるコミュニケーションツール

CI・VIは、企業の理念や特徴をわかりやすく伝える「メッセージの翻訳装置」です。企業の顔として、社会や生活者に端的に自社イメージを伝え、自社の独自性と競合との差別化を図る役割を持ちます。

マーケティングの現場では顧客の認知や共感を促し、採用活動では求職者に「自分に合いそうな会社か」を判断してもらう目印として機能します。他社との差別化を図るためにも、独自性のあるCI・VIは有効です。

効果2.企業・組織の一体感を高めるシンボル

CI・VIを名刺や制服など自社ツールに組み込むことで、社員には常に組織の看板を背負っている意識が芽生え、帰属意識や一体感、責任感を生み出す役割を持ちます。

リモートワークや自由出社が増えた昨今、企業文化を意識する機会が減っていますが、例えばオンラインミーティングの背景画像を作成したり、シグネチャーにCI・VIを組み込むなど、働き方や時代に合わせて社員がCI・VIを意識する機会を作る工夫を実践してみましょう。

効果3.社会や時代に合わせた意思表明

CI・VIは生活者がもっとも目にする企業の目印です。CI・VIの策定や変更は、企業が「いま、何を大切にし、どこに向かおうとしているのか」という社会に対する企業の姿勢や価値を表明する絶好の機会になります。

多様性・サステナビリティ・地域性といった価値観が重視される現代において、これらをデザインやメッセージに反映させたCI・VIを採用することで、コーポレートブランディングにうまく活用している事例も見られます。

CI・VIを変更する企業が増えている背景・理由

社会の変化に合わせて、企業は事業内容の変化や意識改革を迫られます。企業活動を再定義して、アップデートした内容を社会に表明する機会として、CI・VIの変更を行う企業が増えています。

具体的には、「多様性」「持続可能性」「グローバル」など、新たな時代のキーワードを反映させたり、スマートフォンやデジタルサイネージなどの表示チャネルの変化に合わせた、動きやアニメーションを加えた「モーションロゴ」を採用したりなど、より効果的に社会とコミュニケーションできる工夫を取り入れています。

CI・VIを制定するときの5つのポイント

CI・VIの制定は企業のあらゆる情報接点、たとえば、名刺、Webサイト、広告、営業資料など──に大きく関わる全社的な取り組みです。また、多くの場合は外部のクリエイターと進行することが多いため、社内外の連携や情報整理など、作業が多岐にわたります。

CI・VIの制定を円滑に、効果的に進行するために押さえておきたいポイントを紹介します。

ポイント1.CI・VI策定計画の方針の策定

まず重要なのは、「CI・VIで何を伝えたいのか」という企業としての方針を明確にすることです。経営層へのヒアリングやトップインタビューを通じて、企業の価値観や方向性、事業課題を洗い出し、策定の目的や背景を共有可能な形で言語化します。場合によっては、競合調査や市場トレンド分析を行い、社会や顧客との接点で何を強調すべきかを整理しておくと、後のステップがスムーズになります。

ポイント2.外部との連携

CI・VIの制定には、企業の外にいるデザイナーやコピーライターなど、客観的な視点が必要です。「外部の目線」を取り入れ、対外的な発信を意識して、世の中に受け入れられやすいCI・VIを目指します。

ポイント1を踏まえて、外部にいる担当デザイナーに向けたCI・VI制定の目的や依頼事項をまとめたオリエンテーション資料(オリエンシート)を作成し、同じ目的意識を共有できるようにしましょう。また、プロジェクトの進行スケジュールや意思決定フローも社内外で明確に共有しましょう。

ポイント3.CI・VIを起点にした変更の範囲を制定

CI・VIの変更は、ロゴの更新だけでなく、名刺・封筒・会社案内・Webサイト・オウンドメディアなど、複数のタッチポイントに影響を及ぼします。どのツールをどこまで変更するのか、段階的に導入するのかなど、実務レベルでの適用範囲とスケジュールを事前に明文化しておくことが重要です。

ポイント4.マニュアルを用意する

CI・VIを正しく運用・展開していくためには、明確なルールが不可欠です。たとえば、ロゴの使用規定(サイズ、色、余白など)やNG使用例、適用事例などをまとめたブランドガイドライン(VIマニュアル)を整備しましょう。これにより、社内外の制作者が迷わず一貫したビジュアル表現を実現でき、担当者変更や外注時にもスムーズな引き継ぎが可能になります。

ポイント5.社内外の浸透施策を検討

CI・VIは策定しただけでは意味がありません。社内外に浸透させるための「発信計画」をあらかじめ組み込むことが重要です。たとえば、社内向けには社員向け説明会やイントラネットでの共有、メール署名や会議背景の更新などを実施し、社外向けにはプレスリリースや特設ページ、SNSでの公開など広報活動と連動させます。CI・VIの背景や意図を正しく伝えることが、共感とブランド価値の向上につながります。

CI・VIを変更する際の流れ

CI・VIは非常に多くの変更を伴います。あらかじめ変更する範疇を決めて計画に盛り込むことが必要です。また、CI・VIの変更は自社にとって大きなことであり、社内外への広報活動も非常に重要になります。

変更の事前準備からその運用、広報活動までの流れをご紹介します。

STEP1.変更項目をリストアップする

CI・VIの変更に関する作業範囲は多岐にわたります。いつまでにどの範囲を変更するのかリストアップし、円滑な発注で効率的な進行を目指しましょう。

<変更項目:一例>

- コーポレート・フィロソフィ

- コーポレート・ステートメント

- コーポレート・タグライン

- ネーミング・表記の変更(企業名・サービス名の変更など)

- MVV開発

- シンボルロゴタイプ

- コーポレートカラー

- マニュアル・ガイドライン

- アプリケーションデザイン

- シグネチャーデザイン

STEP2.発注するデザイナーや制作会社を決定する

CI・VI変更は作業が多岐にわたるため、デザイナーだけでなくコピーライターや、それらを統括するクリエイティブディレクターなど、外注する範囲も決めなければなりません。デザイナーやコピーライターを個々に依頼するか、制作会社に一括して依頼するかを決めておきましょう。

CI・VIを得意としていたり専門にしているデザイナーもいるので、誰に依頼するかリストアップして、目的やイメージに合ったCI・VIになるように計画しましょう。

STEP3.対外・社内発信を行う

CI・VIの変更は企業にとって大きな意味を持つため、新たなCI・VIをお披露目するための社内外の発信の機会を設定します。

変更の背景・理由、新たなCI・VIに込めたメッセージなどをまとめ、プレスリリースを配信、代表やデザイナーが登壇する発表会の開催などが手段として考えられます。

また、代表やデザイナーの口から直接CI・VI変更の思いを語ってもらう社内お披露目を実施することで、社員のCI・VIへの理解促進や一体感、企業文化創出の機会にします。

CI・VIガイドライン / マニュアルに入れるべき項目

CI・VIガイドライン(VIマニュアル)は、ロゴやデザインを「作るための資料」ではなく、「迷わず使い続けるための運用ルール集」として設計することが重要です。策定時点では整っていても、日々の広報活動や営業資料、Web更新、SNS投稿の中でルールが曖昧だと、表現のばらつきや誤用が起こりやすくなります。

ガイドラインには、誰が見ても同じ判断ができるレベルまで具体化された項目を盛り込み、属人化を防ぐことが求められます。特に広報・マーケティング・制作に関わる実務担当者が即座に参照できる構成にしておくことで、CI・VIの一貫性を長期的に維持しやすくなります。

ロゴ規定:サイズ、余白、最小表示、背景適用

ロゴ規定はVIマニュアルの中核となる項目です。ロゴの最小サイズや周囲に確保すべき余白、使用可能な背景色や写真の条件などを明確に定義することで、視認性やブランドの信頼感を守ることができます。特にデジタル媒体では、スマートフォン表示やサムネイル、SNSアイコンなど、ロゴが極端に小さく表示されるケースも多いため、最小表示ルールは必須です。

また、白抜き・単色・反転などの使用可否を明示しておくことで、制作現場での判断ミスを防ぎ、ブランドイメージの毀損を防止できます。

色・書体・写真・アイコン:トーン&マナーの統一

CI・VIの印象を左右するのはロゴだけではありません。コーポレートカラーの使用比率や補助色の扱い、フォントの指定、写真やイラストのテイストなど、トーン&マナーを構成する要素を整理しておくことが重要です。

たとえば「明るく開放的」「信頼感と専門性」「人の温度感を感じる」など、ブランドが目指す印象を言語化したうえで、視覚表現の指針として落とし込みます。これにより、制作物ごとのバラつきを抑え、見る人に一貫した印象を与えることが可能になります。

レイアウトとテンプレート:名刺、資料、Web、SNS、プレスリリース

実務で頻繁に使われる媒体については、レイアウト例やテンプレートを用意しておくと運用が格段に楽になります。名刺や会社案内、営業資料、Webページ、SNS投稿、プレスリリースなど、利用頻度の高いフォーマットを想定し、基本構成や注意点を示しておくことで、制作スピードと品質を両立できます。

特に広報資料やプレスリリースは社外の目に触れる機会が多いため、VIを正しく反映したテンプレートを整備しておくことが、ブランドイメージの安定につながります。

NG例と例外対応:崩れやすいケースを先回りで防ぐ

ガイドラインでは「やってよいこと」だけでなく、「やってはいけないこと」を明示することも重要です。ロゴの変形、色の変更、背景とのコントラスト不足など、ありがちなNG例を視覚的に示すことで、誤用を未然に防げます。

また、すべてをルールで縛るのではなく、やむを得ない例外ケースとその判断基準も併記しておくと、現場での混乱を減らせます。NG例と例外対応をセットで示すことが、実務に強いVIマニュアルの条件といえるでしょう。

CI・VI変更時の実務チェックリスト

CI・VIの変更は、ロゴ差し替えやデザイン刷新だけにとどまらず、企業活動全体に影響する大きなプロジェクトです。そのため、事前に実務レベルでのチェックリストを用意し、抜け漏れなく対応することが重要になります。

特に広報・総務・営業・人事など複数部署が関わる場合、共通の確認軸を持たないと混乱が生じやすくなります。チェックリストは「誰が見ても同じ対応ができる」ことを目的に、具体的な観点で整理しておくことが望まれます。

差し替え対象の洗い出し:資産・在庫・契約物・看板

まず行うべきは、CI・VI変更に伴って差し替えが必要な対象物の洗い出しです。WebサイトやSNSアカウントだけでなく、名刺や封筒、パンフレット、展示会ツール、看板、ユニフォーム、契約書類、パッケージ在庫など、多岐にわたる資産を一覧化します。

特に在庫物や契約物は即時変更が難しいケースもあるため、優先順位や併用期間を含めた整理が不可欠です。ここを曖昧にすると、旧ロゴと新ロゴが混在する状態が長期化し、ブランドの一貫性を損ねる原因になります。

切替タイミングの設計:移行期間・併用ルール・告知順

CI・VIの切替は「いつから完全に新しいものにするのか」を明確に設計する必要があります。移行期間を設ける場合は、新旧ロゴの併用ルールや使用条件を定め、社内外で認識を揃えます。また、社内向け告知と社外向け発表の順序も重要なポイントです。社員が変更の背景を理解しないまま社外発信が先行すると、説明にばらつきが生じやすくなります。切替タイミングと告知順を整理しておくことで、混乱を最小限に抑えられます。

社外説明の準備:変更理由・新旧比較・FAQ・問い合わせ導線

CI・VI変更は、取引先やメディア、生活者にとっても「なぜ変えたのか」が気になる出来事です。そのため、変更理由や背景、新旧デザインの違い、今後の方向性を簡潔に説明できる資料やFAQを用意しておくことが重要です。

あわせて、問い合わせ先や詳細情報への導線を明確にすることで、不要な誤解や混乱を防げます。広報視点では「デザイン変更」ではなく「意思表明」として伝える準備が求められます。

CI・VIの制定や刷新の事例

CI・VIの制定は起業時や事業内容変更時はもちろん、M&Aによる組織名変更、周年事業や上場など区切りのタイミングで刷新する場合もあります。

また、CI・VIの制定は企業にとって大きな話題のひとつなので、対外発信はとても重要です。

企業がどのようなタイミングと目的でCI・VIを変更するのか、広報としてどのような要素をまとめて発信するのか、事例を交えてご紹介します。

事例1.ミクシィ

株式会社ミクシィは自社が提供する日本発のSNSサービス「mixi」と企業名が同じ読みで、「SNSの会社」というイメージが強い企業です。「SNSの運営会社」というイメージを脱却し、「エンタメ×テクノロジーの力で、世界のコミュニケーションを豊かに」という経営方針に合わせて、生活者に新たなメッセージを発信するためにCIを変更しました。

CI変更とともに、ブランドムービーを制作し、CIを訴求しています。

事例2.ユーグレナ

株式会社ユーグレナは、企業イメージを「ミドリムシ」の会社から「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」の会社へアップデートすることを目的に、創業15周年のタイミングでCIを変更しました。CIを変更したあとも、自社メッセージをより強固にするため、部分的な変更を取り入れています。

参考:創業15周年を迎え、CI(コーポレート・アイデンティティ)刷新

参考:ユーグレナ社はサステナビリティ推進を加速させるためコーポレート・アイデンティティ(CI)の一部改定を実施します

事例3.ニューピース

株式会社ニューピースは2022年を「第二創業期」のタイミングと設定してCIを変更。オフィスの移転・拡張やWebサイトの変更など、広い範囲の変更を実施しています。

VIでは、新たなロゴを制定し、「ロゴ=単一のデザイン」ではなく、使用シーンに合わせてさまざまな色の変更を加えた、可変的なロゴで多様性を表現しています。

プレスリリースには代表やデザイナーが語るCI変更に込めた思いやメッセージを載せています。

参考:ニューピースは、ミッション・ロゴ及びオフィスを刷新しました。

CI・VIに関するQ&A

CI・VIは専門用語も多く、実務に落とし込む際にさまざまな疑問が生じやすい領域です。そこで愛護に、特に多く寄せられる質問を中心に、実務判断の軸となる考え方を整理します。

CIとVI、どちらを先に作るべきですか?

原則として、CIを先に定義し、その内容を視覚化する形でVIを設計するのが基本です。CIは企業の理念や価値観、方向性といった「中身」を整理する工程であり、VIはそれを外部に伝えるための「表現手段」にあたります。ロゴやデザインから先に決めてしまうと、後から理念とズレが生じるリスクがあるため、順番を意識することが重要です。

CI・VIの見直しはどれくらいの頻度で行うべきですか?

明確な年数の正解はありませんが、事業転換、組織再編、上場、M&A、社会的要請の変化など、大きな節目が見直しのタイミングになります。定期的に刷新するというよりも、「いまのCI・VIが現状を正しく表しているか」を点検する視点が重要です。部分的な調整で足りる場合も多く、全面刷新が必須とは限りません。

ガイドラインが守られないとき、社内でどう運用すればよいですか?

ガイドラインが守られない背景には、「知られていない」「参照しづらい」「現場に合っていない」といった要因があります。単にルールを厳格化するのではなく、誰でもすぐ確認できる場所に置く、テンプレートを用意する、相談窓口を明確にするなど、運用面の工夫が重要です。浸透施策もCI・VIの一部と捉える視点が求められます。

CI・VI変更を社外に説明するとき、何を伝えると納得されますか?

社外説明では「デザインが変わった」ことよりも、「なぜ今変えたのか」「何を目指しているのか」を伝えることが重要です。事業戦略や社会的背景と結びつけて説明することで、単なる見た目の変更ではなく、企業としての意思表明として受け取ってもらいやすくなります。背景と意図を丁寧に伝える姿勢が、信頼の維持につながります。

CI・VI変更は、社会への表明だけでなく、企業活動を押し上げる効果も

社会の変化が目まぐるしい時代、いち早く社会に合わせた行動や価値を提供できるかで企業の価値も変わります。それを表明するCI・VIは、社会とのコミュニケーションとして重要な役割を持っています。社会状況に即したCI・VIを制定・発信することは、企業イメージを向上させ、「応援したくなる企業」として企業活動を後押しする効果も期待できます。

CI・VI変更の流れや事例を参考に、新たな時代に即したCI・VIの変更を検討してみてはいかがでしょうか。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする