企業が事業を成長させるうえで欠かせない広報PR活動ですが、効果的な発信方法がわからない、自社の強みをどう表現すべきか迷う、といった課題を抱える方も多いのではないでしょうか。

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、2025年8月4日に「大阪・関西の企業にいま必要な広報PR」をテーマに広報PRセミナーを開催。大阪を拠点にフリーランス広報として活躍する永井玲子さん、ヤンマーホールディングス株式会社で広報PRを担う坂田直輝さん、毎日新聞大阪経済部記者の妹尾直道さんをお招きしました。

本レポートでは、広報PRの基礎からBtoB企業の実践事例、記者の視点で考える大阪・関西企業の情報発信のポイントなど、広報PR初心者からベテランまで役立つ実践ノウハウをお伝えします。

THE DAY代表/プレスリリースエバンジェリスト

京都産業大学卒業後、食品メーカーで営業職としてキャリアをスタート。「小さなお葬式」を運営する株式会社ユニクエストに営業として転職後、広報を兼務することになり広報部門の立ち上げに従事し年間60回を超えるメディア露出を実現、7年で受注件数5.5倍に寄与。医療系スタートアップの広報部門立ち上げも経験し、2021年に独立。大阪を拠点にフリーランス広報として地方企業を支援。初心者向け広報オンラインサロン「広報食堂」と、広報勉強会「テラスク」を広報仲間と共に運営中。2025年2月、大人向けペン字教室「pen.」を起業。

ヤンマーホールディングス株式会社 マーケティング部 コミュニケーション部 PRグループ

大阪の大手家電メーカーに入社。営業を経て、広報部でtoC、toBの商品広報を経験、広報の基礎を学ぶ。2015年にヤンマーホールディングス株式会社へ転職し、農業だけでなく、エネルギーシステムや船舶など、幅広い業界での社外広報を担当。新規事業の発信にも取り組み、日経優秀製品・サービス賞受賞や『ガイアの夜明け』で取り上げられるなど、事業活動の加速にも寄与。近年はブランド価値向上につながる広報活動にも力を入れている。

毎日新聞 大阪経済部 記者

地方紙勤務を経て2019年入社。前橋支局で県政などを担当した後、22年4月から大阪経済部。

広報PR初心者が意識したい4つのポイント

未経験だから、ほかの業務と兼務しているから、会社の規模が小さいからなど、さまざまな理由で難しいと思われがちな広報PR活動。第一部では、地方企業の広報支援に取り組む永井玲子さんが登壇し、これから広報PRに取り組む広報初心者の方にとって役立つポイントをお話しいただきました。

「広報」と「広告」の違いを理解する

混同されがちな広報と広告ですが、その役割やメリットは大きく異なります。本来は両方を取り入れるほうがより効果的ですが、予算に余裕がなかったり、広報PR活動を始めたばかりだったりする場合には、それぞれの違いを理解したうえで自社にとって最適な方法を選びましょう。

企業側から「宣伝してください」とお願いするのは広報PR活動をするうえでマナー違反です。メディアの目的はその企業の宣伝ではなく、社会や誰かの役に立つ情報の発信。取材を受ける際には、その点をしっかり理解しておきましょう。

目的を明確にして適切なメディアにアプローチする

また、広報PR活動を始める際には、まず「目的」を決めることが大切です。社内広報や社外広報、自社や自社の商品・サービスの認知拡大、人材獲得、危機管理など、企業のステージや規模によっても広報PR活動の目的は異なります。

アプローチしていくメディアも変わってくるため、まずは「どういうゴールを目指していくのか」を社内でもしっかり共有しておくことが大切です。「誰に」「何を」「どう思ってほしいのか」を明確にしたうえで、解像度を高くしておくのがよいでしょう。

地方メディアから実績を重ねて全国メディアへ

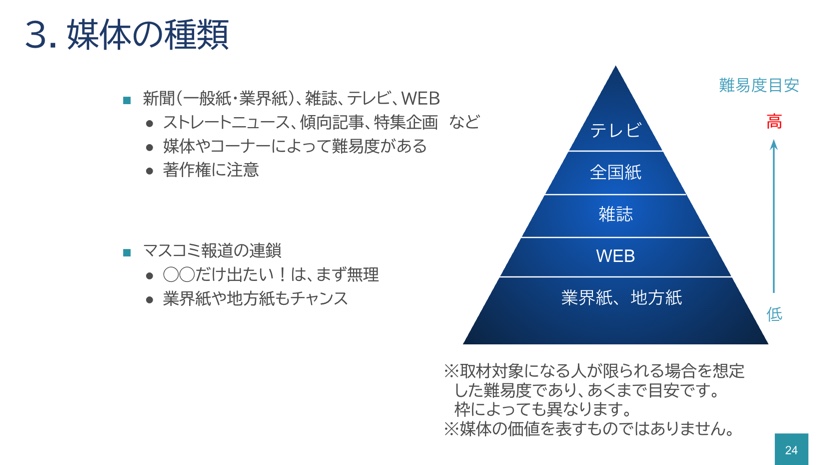

広報PRをこれから始める方は、メディアの種類についても理解しておきましょう。

メディアの種類は「業界紙・地方紙」「Web」「雑誌」「全国紙」「テレビ」とピラミッドをイメージするとわかりやすく、三角形の上にいけばいくほど取り上げてもらう難易度は高くなります。広報PR活動を始めたばかりの企業や、メディアに出たことがない企業が、いきなり全国区のテレビに取り上げられることは容易ではありません。

一方、業界紙や地方紙は、取り上げられる対象が限られています。例えば、業界紙ならその業界に関するニュースしか扱わず、地方紙や全国紙の地方面もその地域に関連する企業や人物しか登場しません。

しかし、露出の難易度が低いから価値が低いというわけではありません。その業界でしっかりと話題になっているという実績をもって、他の媒体にアプローチできる場合もあります。また、業界紙、地方紙を参考にしているテレビ番組も多いです。私が支援していた企業の中にも実際に、地方紙に掲載されたことから全国放送テレビに出演したケースがあります。取り上げられる機会を積み重ねていくことで、難易度の高いメディアに取り上げてもらえる可能性も高まるでしょう。

大切にしたい「つながり」と「広い視野」

最後に、広報PR活動に取り組むうえで大切にしたい3つのポイントをご紹介します。

1つ目は、他社の広報PR担当者と規模を問わずつながること。広報PR担当者の中には、自社がどのようにメディアに取り上げられたかをSNSで発信しているケースも多く、そこから学べることがたくさんあるからです。

また、新聞記事では1本の中に複数社が掲載されることがありますが、すべてが大企業というケースは少なく、中小ベンチャーや小規模な取り組みも求められます。他社の事例を知っていれば、自社の取り組みを提案する際に「当社ではこういう取り組みをしていますが、〇〇社ではこういう活動もされています」と補足でき、メディアへの提案の幅が広がるでしょう。

2つ目は、メディアとつながることです。イベントや会合などでメディア関係者と名刺交換をする機会があるのに、「大勢並んでいるから遠慮します」という方もいます。しかし、その後のアポイントや連絡、情報提供のアプローチにもつなげられるため、名刺交換は積極的に行うのがおすすめです。

3つ目は、多くの「へぇ」ポイントを探ることです。広報PR初心者の方の中には、自社の強みがわからないケースもあるのではないでしょうか。また、自社のことだけを考えていると視野が狭くなり、業界の人しか知らない情報を「誰でも知っているはず」という錯覚も起こします。社外の広報PR仲間やメディア複数人に「こういう取り組みをしているけれど、どう思う?」と意見を求めてみると、自分では気づかなかった魅力や面白さを発見することも。私の場合、「へぇ、おもしろいね」という反応が3回ほど得られれば、広報PRネタとして可能性があるという基準にしています。

大阪のBtoB企業がブランド価値を高める広報PR

第二部では、ヤンマーホールディングス株式会社で広報PRを担う坂田直輝さんが登壇。永井さんのモデレートによるトークセッションが行われました。知名度も高く、メディアに取り上げられることも多い同社ですが、その背景には地道に積み重ねてきた広報PRの活動がありました。

大阪を拠点に、農業機械や建設機械などから食事業までさまざまな業界で事業を多角展開するヤンマーグループの広報PR体制やニュースのつくり方、プレスリリース作成のポイントなどをご紹介します。

ヤンマーの広報PR体制と情報収集のポイント

──まず、ヤンマーグループの広報PR体制を教えていただけますか。

ヤンマーグループでは、マーケティング部内のコミュニケーション部にある「PRグループ」で広報PR活動を担っています。主に社外広報や報道対応を担当するメンバーは私を含めて3名。SNSやオウンドメディアについては別のグループと連携しながら取り組んでいます。

──さまざまな事業を展開されていますが、どのように広報PR活動を分担しているのでしょうか。

多事業展開している企業は、事業ごとやメディア別に担当を決めているケースも多いと思いますが、うちは特にそういう分担はしていないんです。事業ごとに分担すると知識が深くなるメリットもありますが、全員が広く知識を持つためにもその時々の状況を見ながら分担しています。

──オールマイティに何でも対応できるように工夫されているんですね。多角事業を展開する中で、社内の情報収集はどのようにされているのでしょうか。

当社は非上場企業ということもあって、情報発信に積極的ではありませんでした。過去には「一般紙に載る価値がわからない」「情報を社外にばら撒いてどうするんだ」という反発もあったほどです。「プレスリリースを出しませんか」「こういうメディアに取材のアプローチをしてみませんか」と、こちらから声かけをすることが多かったですね。

しかし、プレスリリースを配信し、新聞やテレビに取り上げられるなど良い反響が重なるうちに、「次もやってみようかな」という従業員が増え、定期的に情報をもらえるようになりました。

もちろん、今でもこちらから定期的にコミュニケーションをとり、私たちから情報をもらいにいくことも継続しています。

──広報PRの役割や目標はどのように設定されていますか。

広報PRの「会社の認知度やブランド価値を上げる」という役割は変わりませんが、昨年は「若年層に向けたブランディング」、今年は「事業への貢献」など、その時々の強化事項に合わせた情報発信の役割もあります。そのため、目標設定はずっと悩んでいる部分なんです。短期的に数字を追うことはできませんが、「会社の認知度やブランド価値を高める」という軸はブレないようにしています。

──広報PRを理解してもらえていない場合、「その数字は何だ」「いつになったら目標を達成できるのか」といった指摘を受けることもありますよね。

私たちも当初は、記事数や内容の質と量のバランスを見ながら掲載件数を追っていましたが、どうしても限界があり、前年に大きな出来事があると翌年は数字が大きく落ち込むなど、前年比で成果を見るのは難しいのです。

社内には、広報PRの特性を理解してもらいつつ、記事の質を高める目的で記者とのコミュニケーションを積極的に行い、取材の場を増やすことにも力を入れているところです。

地方企業が取り組むべきメディアリレーションとは

──ヤンマーグループは本社が大阪ですが、東京にも拠点がありますよね。メディアリレーションズはどのようにされてるんでしょうか。

大阪機械記者クラブに所属して、担当記者の方と日常的にコミュニケーションをとっていますが、メディアは東京に集中しているので、東京でのメディア開拓も行っています。お付き合いのある記者には個別に尋ねたり、過去に取材をしていただいた方には定期的に情報交換をしたり。出張の際に空いた時間を活用して訪問することもあれば、大きな発表を控えているタイミングでは、1日かけて3~4社を回ることもあります。また、メディアキャラバンの日を設定して年に何度かは東京のメディアとコミュニケーションをとるようにしています。

──東京のメディアともこまめにコミュニケーションをとられているんですね。ヤンマーグループは、テレビ東京系列で放送されている『ガイアの夜明け』にも2回取り上げられていますよね。地方企業の中には、この番組への出演を目標にしているところも多いと思いますが、どのような経緯で取材されたのでしょうか。

1回目は、『日経MJ』の記事を制作会社の方がご覧になり、お電話で取材依頼をいただきました。撮影期間が約10ヵ月と長期にわたっていたため、ディレクターとも親しくなったんです。そして約1年後、新規事業の取り組みを始めるタイミングに合わせて、ディレクターの方に情報提供を続けた結果、2回目の取材につながりました。

ちなみに、『日経MJ』に掲載された際の記事は中面の小さなものでしたが、当時「農業機械メーカーが牡蠣養殖を行う」という取り組みのユニークさや意外性が、番組側の関心につながったのかなと思っています。

BtoBプレスリリース成功のカギは「導入事例」と「社会性」

──ヤンマーグループは、プレスリリースをとてもたくさん配信していますが、その中でも展示会のプレスリリースが多い印象です。メディアに取り上げられにくい分野かと思うのですが、どのような意図があるのでしょうか。

確かに展示会は、メディアにとってバリューを見いだしにくい分野かもしれません。それでもプレスリリースを配信しているのは、SNSなどで拡散され生活者の目に触れることで、集客につなげられるという狙いがあるからです。

特に新しい技術や初披露の製品などを展示する場合は、ニュース性があると思うんです。プレスリリースでもそこを目玉において展示会の告知につなげたり、切り口を変えながらメディアが興味関心を持つような内容にしたりしています。

──展示会出展に限らず、BtoBのプレスリリースは難しいと感じている人も多いと思いますが、坂田さんはどのような工夫をされていますか。

BtoBの商品は、導入した企業がどのような取り組みに活用してるのかを伝えることがポイントです。特に、発電機や空調などはビルの中に入ってしまうとヤンマーの名前すら出てこなくなってしまう。だからこそ、導入企業がどのような意図で取り入れたのか、どこに信頼性を持って導入したのかを「導入事例」を切り口にしてプレスリリースを配信するのがよいと思いますね。

また、「社会的な取り組み」としての文脈を加えると取材につながるケースもあります。例えば、2023年に配信した「食品廃棄物を活用したサーキュラーエコノミーの取り組み」についてのプレスリリースもそのひとつでした。食品加工の過程で発生した食品廃棄物を堆肥にし、その堆肥を使って野菜を育て、できた野菜をまた店に出すというサーキュラーエコノミーの取り組みですが、食品ロスや環境配慮という点がフックになって、取り組みの取材につながりましたね。

さらに、導入先が地方の場合には、地元メディアに取り上げてもらえることもあります。導入いただいた企業が地方の場合、「地方でニュースになる」という視点も大切にすべきではないでしょうか。

──プレスリリースのタイトルや本文にもエリア名を入れて、メディアに見つけてもらいやすい状況にしておくこともポイントになりますね。

そうですね。BtoBの商品を紹介するプレスリリースでは、トレンドのキーワードを入れながら商品の特徴を紹介することも心がけているポイントです。例えば、農業機器の場合には、「人材不足」「自動化」「スマート農業」などのキーワードを入れつつ、その商品がそうした農業の課題を解決するための商品であることを伝えます。

写真のクオリティも大切なポイントで、トップ画像には商品画像を配置し、本文内では、農業の知識がない記者の方にもわかりやすいように、実際に作業をしている様子の写真や、説明を補足するような画像を入れているんです。

経済記者の視点に学ぶ情報発信のポイント

第三部では、毎日新聞大阪経済部の妹尾直道さんが登壇。Webニュース時代におけるKPIの捉え方や、BtoB商品を記事化につなげる切り口など、記者ならではの視点が詰まったセッションが永井さんモデレートのもと行われました。

Web時代のKPI設定と記事化の視点

──まず、妹尾さんが現在扱っている分野と情報収集の方法を教えていただけますか。

大きく分けると、エネルギー、鉄道、不動産の3分野を中心に取材しています。また、現在は万博関連の取材にも力を入れていて、経済や企業の取り組みに関するテーマも合わせて追っています。

情報収集の方法については、一番多いのはメールですね。所属しているさまざまな記者クラブを通じて多くの情報が届きますし、知り合った広報担当者や企業の方からも1日に100〜200件ほどメールをいただきます。それ以外にも、会社に郵便で情報が届くこともあります。自分でインターネットや書籍で情報収集をしたり、取材対象ではあるもののなかなかリーチできない案件については自らアポを取って動くことも多く、さまざまです。

──記者の方って、どのようなKPIを追われているのでしょうか。

特に具体的なものがあるわけではないんですが、WebはPV数が明確にわかるため、どれだけ読まれたかが数字で明らかになります。

そのため、これまで以上に「面白い記事」や「人に読まれる記事」を意識して、書き方や話題のつくり方を工夫すると同時に、どのように話題性のある出来事を見つけ出すか、情報をピックアップする精度を高めることに取り組んでいます。

──坂田さんと、BtoBの商品は広報PRが難しいという話をしていましたが、記者の方は、BtoBの情報をどのように記事にされているのでしょうか。

例えば、農業機器は農家の方が使うものなので、私たちのような一般紙では取り上げにくい話題です。しかし、最近のトレンドや社会的な関心ごとと結びつけることで、BtoBの商品であっても記事にしやすくなります。最近でいえば、米の価格が上がっているという話題がありますが、その背景のひとつとして農機具の性能や自動化が挙げられることも多いですよ。「その商品が米の値段にどう影響するのか」というストーリーを展開することができれば、BtoBの商品でも取り上げやすいと思います。

BtoBに限らずBtoCでも、「コーポレート」の部分は、読者の関心が高いんです。休暇制度や人材採用に関するユニークな取り組み、先進的な制度などは企業規模に関わらず非常に取り上げられやすいテーマなので、積極的に情報発信していただくといいと思います。

──コーポレートに関する発信は「意味があるのか」と思っている企業も少なくありません。働き方や人事制度などのように、事業から少し離れたテーマは、広報PR担当者としてどのように捉えればよいのでしょうか。

何か認定を取得した場合などは、積極的にプレスリリースで発信して良いと思います。そのときに記事にならなかったとしても、アーカイブとして情報を残しておくことで、将来的にメディアに載る機会につながることもありますし、検索にかかれば何らかのアクションにつながる可能性もあります。「こんな取り組みをしています」という形で取材ベースで記者に売り込むことも可能です。その場合は、ファクトシートのような資料を作成し、記者に具体的な取材を提案するのも有効だと思います。

地元の情報を軸にしつつ、全国へ広げることを意識

── 冒頭で妹尾さんが扱っている分野以外でも興味があれば記事にされることはあるのでしょうか。

一応、担当している業界はありますが、経済部という枠では企業ネタであれば基本的に何でもOKです。私自身も経済部に4年いて、関西の全業種をひと通りカバーしてきたので、今はあまり業種にはこだわらず取材しています。

例えば、まったく異なる分野を扱った事例としては、「株式会社I-ne」という会社の取材もそのひとつです。「BOTANIST(ボタニスト)」というシャンプーを販売している会社ですが、商品名こそ知っていましたが、それを販売しているのが、大阪に本社を置くここ6年ほどで成長したベンチャー企業であるとは知りませんでした。

それを記者クラブの懇親会で広報PRの方にお会いした際に初めて知りました。そこから興味を持ち、社長や商品企画担当役員へのインタビューをセッティングしていただき、記事にしたのです。

──やはり、大阪や関西という地域性は意識されますか。

私が大阪経済部の記者である以上、やはり近畿圏で何らかの活動をしていただいたほうが、記事としては非常に取り上げやすいです。一方で、私たちは全国紙ですので、地域の情報を全国にどう発信していくかという視点も欠かせません。地域の現場を起点に、どのように全国的な文脈へ広げていくかは、記事を書くうえでも重要なポイントかなと思っています。

──最後に、妹尾さんが「ポスト万博」で注目してることはありますか。

万博は会期中も、展示されている技術やサービスが面白ければもちろん記事になりますが、実際にはベンチャーや中小企業を含めて数百社が出展しているため、期間中には取り上げられず、「展示しただけ」で終わってしまうケースもあると思います。

そうした企業でも、万博をきっかけに他社とつながって事業が拡大し、新たなストーリーを見いだすことができれば、閉幕後にも「万博」をフックにして取り上げやすいと思いますね。

参加者からの質問に永井さん・坂田さん・妹尾さんが回答

ここからは、当日会場で寄せられたさまざまな質問の一部を抜粋し、永井さん・坂田さん、妹尾さんの回答とともにご紹介します。

──以前、掲載記事の中に取材時では使っていない強めの表現が見出しや本文に入っていたことがあり驚いたことがありました。事前に原稿を確認した際、こうした表現の修正は依頼できるのでしょうか。

坂田さん(以下、敬称略): 私は「8割くらい合っていればいいかな」というスタンスで見ています。もちろん、重要な部分や明らかに誤っている部分は修正をお願いする必要がありますが、ニュアンスの解釈がわかれる部分は、広報PR側で整理して事業部や社長に説明。なぜその言葉になったのかを事前に押さえておくのも、広報PRのテクニックだと思います。

妹尾さん(以下、敬称略):事前にミスコミュニケーションを減らすのであれば、例えば社長がインタビューに応じた後に、「実はこういうニュアンスなんです」と補足していただけると助かりますね。そうすると、私たちもその点を意識しながら原稿や見出しを作ることができると思います。

永井さん(以下、敬称略):私は、絶対に間違えてはいけない数字や「こういう書き方はNG」という部分は、取材中に理由と共にお伝えしたり、後からメールで共有したりしてエビデンスを残すようにしています。経験を積むと、言葉がどのように切り取られるかがわかってくるので、取材を受けない判断をするのかも含め社長と事前に確認しています。本当に一言一句希望通りに出したい場合は、広告に切り替えるという選択肢もあるのではないでしょうか。

── 妹尾さんに質問です。毎日100〜200通のメールが届くそうですが、その中で「読んでみよう」と思うポイントは何でしょうか。逆に、どんなタイトルだと読まれにくいでしょうか。

妹尾:100通以上もあるとすべてに目を通すのは難しいので、まずはタイトルを見て、自分が今関心を持っているテーマに関係があるかを判断します。例えば、先ほどお話ししたエネルギーや鉄道、あるいは万博関連かどうか。タイトルに自分に関係するキーワードが入っているかどうかで、読む確率は大きく変わります。

時流に乗ってるか乗ってないかも大切です。ただ「商品を発表しました」と書くよりも、「最近この分野ではこういう課題があります、その中でこういう商品を発表しました」といった総論的な背景を添えると、取り上げやすくなります。また、メールのタイトルは本文の内容がひと目でわかるようにしていただけると、取捨選択がしやすいですね。

まとめ:社会の「知りたい」を起点にした情報発信を

今回のセミナーでは、広報PR活動を始めるうえでの心構えや人脈づくりの重要性、BtoB企業ならではの実践的な工夫や長期的なメディア関係構築のポイント、記者目線での切り口づくりや時流の捉え方など、実践的な知見が多く共有されました。

効果的な広報PRのカギは、「企業の想いを社会の関心と結びつけること」。自社の強みやストーリーを客観的に見つめ、信頼性の高い媒体や人とのつながりを地道に積み重ねていくことで、情報はより多くの人に届きます。

大阪・関西の企業が持つ独自の価値や文化を強みに変え、地域から全国へ。これから新たに広報PR活動を始める企業の皆さまはぜひ参考にしてみてください。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする