メディアのあり方や未来について考えるメディア従事者向けの祭典「MEDIA DAY TOKYO 2023」が、2023年7月20日に開催されました。今回のイベントは、株式会社PR TIMESが主催・企画を担い、CINRA,Inc.が企画・運営を務めます。2018年以来、5年ぶりに開催され、業界の最前線で活躍する多数のメディア関係者が集結。登壇者の熱いトークセッションを聞き、会場は盛り上がりました。

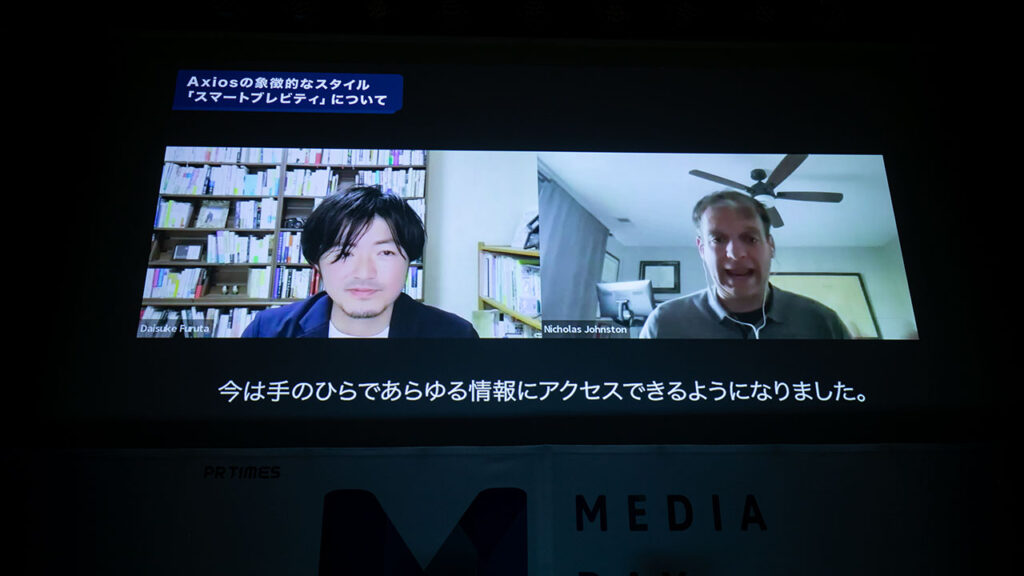

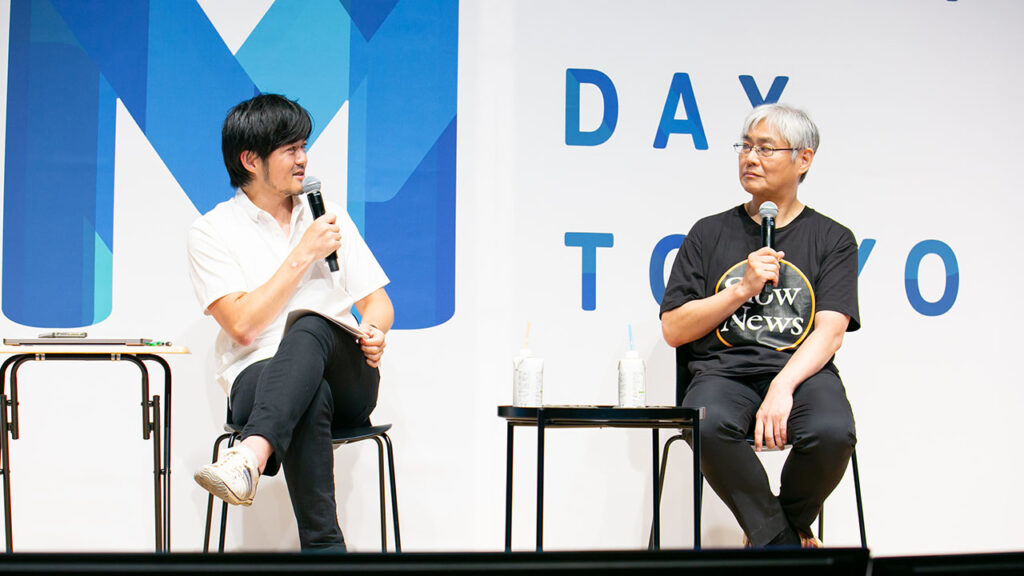

「米メディア界に風穴を開ける次世代メディアAxios。元編集長が語るジャーナリズムとビジネスの間で変わらず大事にしたいこと」をテーマにしたSESSION2では、メディアコラボ代表の古田大輔さんと、スローニュースのシニアコンテンツプロデューサーを務める熊田安伸さんが登壇。Axios(アクシオス)の元編集長であるニコラス・ジョンソンさんへ事前にインタビューした動画を見ながら意見を交わしました。

Axios 元編集長

Axiosの発行人であり、主にAxios Proや他の主要なニュースコンテンツを指揮。以前はAxiosの編集長として、Axios Localの立ち上げや、Axiosのニュースコンテンツ全体の責任者を担当。前職ではブルームバーグの編集長として、ワシントンでのニュースレターやニュース速報の取材を統括。記者としても、ホワイトハウス、国会議事堂、2008年の大統領選挙の取材も経験。

※ビデオ出演

スローニュース シニアコンテンツプロデューサー

1990年NHK入局。沖縄局、社会部、新潟局、仙台局、ネットワーク報道部で、経済事件調査報道や災害前線報道、デジタル発信(政治マガジン、NHK取材ノート開発・運営)。2006年、最高裁で取材源秘匿を認める初判断を勝ち取る。Nスぺ「追跡 復興予算19兆円」でギャラクシー賞など。2021年にスローニュースに移籍。J-Forum、D-JEDIで理事。主な著書に『記者のためのオープンデータ活用ハンドブック』(Internet Media Awardsアクション・フォー・トラスト部門賞)。

ジャーナリスト/メディアコラボ代表

朝日新聞記者、BuzzFeed Japan創刊編集長を経て独立。ジャーナリストとして活動するとともに報道のDXをサポート。2022年に日本ファクトチェックセンター編集長に就任。その他の主な役職として、デジタル・ジャーナリスト育成機構事務局長、ファクトチェック・イニシアティブ理事など。早稲田大、近畿大で非常勤講師。ニューヨーク市立大ジャーナリズムスクール News Innovation and Leadership 2021修了。

プロフィールはプレスリリースより:メディアの未来を考える1日『MEDIA DAY TOKYO 2023』7月20日開催 「エルピス」佐野亜裕美P、「SPY×FAMILY」編集・林士平氏ら登壇!

アメリカで注目の次世代メディア「Axios」

全米で大きな影響力を持つ政治メディア「Politico(ポリティコ)」の元記者たちによって創刊されたネットメディア「Axios(アクシオス)」。記事を短く箇条書きにすることで、読者に必要な情報を効率的に提供する「スマートな簡潔さ(Smart Brevity)」が高く評価され、快進撃を続けている注目のメディアです。SESSION2のスタートは、Axios立ち上げについてお話いただきました。

情報過多の現代に支持される「スマートな簡潔さ」

ジョンストンさん(以下、敬称略):2016年にワシントンD.C.でAxiosをスタートしたとき、私たちはまず人々がどのように情報を消費しているのかを書き出し分析した結果から、人々は情報の波に溺れる中、何が新しいニュースでなぜそれが重要な情報なのかを理解できていないことがわかったのです。それを解決するために作られたのがAxiosでした。

現在、スマートフォンであらゆるものにアクセスでき、好きなことをしたり、ほかの出版物を読んだりすることができます。人々は記事を読むことに費やす時間が限られており、読者は効率的に情報を収集することを好みます。そのため、Axiosの記事の大半は1,000字以下、少ないものは200字以下。ただ単に短い文章というだけでなく、スマホで読みやすいよう箇条書きにしたり、太字を使ったりと構成も工夫しています。アクセスしやすく役立つように情報を簡潔に構成することが読者に喜ばれることにつながるのです。

複雑なテーマを150字や200字に凝縮することはとても大変ですが、私たちは幸運なことに優れた記者たちを集めて「スマートな簡潔さ」を作り、メディア会社を立ち上げることに成功しました。

「何が新しく」「なぜ重要なのか」を明確に

古田さん(以下、敬称略):「スマートな簡潔さ」の部分をもっと掘り下げたいと思います。複雑な話や深い話を短い文章で伝えるのは本当に難しいことですが、ジャーナリストをどのように訓練したらいいですか。

ジョンストン:もっとも基本的な二つの質問に答えさせるということではないでしょうか。文章を書く時、「何が新しいのか」「なぜそれが重要なのか」を書くんです。最初の段落で何が新しいのかを書き、次の段落で何が重要なのかを説明できれば、多くのジャーナリストよりも優れた内容を提供できるといえるでしょう。

なぜそれが重要なのかという質問に答えられない場合は、説明できるほどにスマートにまとまっていない、もしくはその記事の内容がつまらないということです。

Axiosは日本のメディアにどう映るのか

Axios創立の背景やビジョンの話に、前のめりに聞き入る熊田さんと古田さん。じっくり時間をかけて取材を重ねる調査報道に携わる熊田さんにとって、簡潔な文章で情報を届けるAxiosの独自スタイルはどのように映るのでしょうか。

価値ある情報を端的に伝えるメディア

熊田さん(以下、敬称略):Axiosの記事には、「Why it matters(なぜ重要なのか)」のラインがきちんとあって、「これを知りたいなら、ここを読めばいい」ということが簡単にわかるようになっています。また、スクープだらけなんです。本当にお金を支払う価値がある情報を端的にくれるわけですから、当然多くの人が使いますよね。

実はスローニュースで、Axiosの真似をして難しい裁判の原稿などを箇条書きスタイルで作ったことがあったんです。しかし、単に形式を真似するだけではうまくいきませんでした。箇条書きという形式で情報を吸収したい人、そうではない読者の要望に応えるメディアを考えなければいけないとあらためて感じました。

古田:じっくり原稿を読みたいと思ってスローニュースを訪れた読者が、Axiosのスタイルを見たら戸惑いますね。でも、私みたいに毎朝2時間ニュースを読んでいる人間からすると、少しでも短い時間で情報を得ることができるAxiosは神様みたいな存在です。

読者が求めることを第一に

古田:ジャーナリストの中には「長く書きたい」という人もいて、Axiosのスタイルとはマッチしないものの、それがまたおもしろいなと思います。熊田さん自身は特ダネ記者ですけど、そのあたりはどうですか。

熊田:基本的に、調査報道は普通に出しただけでは絶対に読まれないんです。だからこそ、ワンスクロール・ワンカットで、中見出し(文章量が多い記事につける見出し)をつけたりと、スマホに最適化した記事の作り方をとても意識しています。

実際にスローニュースを読んでもらうとわかりますが、調査報道にしては短いんです。一般的な調査報道はだいたい6,000字程度になりますが、分割して3,000字以内にしたり、読んでもらうための工夫をしたりしています。文章も「中学生が理解できる」ということを意識して、小難しく書かないように。

古田:私もファクトチェックセンターの記事は、あえて平易な言葉を使って、文章表現にはまったく凝らないというのを徹底しています。こだわった表現をしたいと思うこともありますが、読者に情報を提供するという意味では、読者が一番求めていることは何かを意識することが大切でしょうね。

熊田:実はぼんやりとした読者は存在しておらず、「この情報がほしい」という明確な読者の群れがいくつかある。その中で、それぞれがほしい情報をそれぞれの群れに届けることを私たちは目指すべきだと思います。プラットホームの利用も含めて、どのようにすれば各群れの読者に最適な情報を届けきることができるのか、今はその実験を繰り返しながら最適解を探している感じです。

古田:短い文章や効率性を追求する大きな流れがある一方で、スローニュースのようにじっくりと取材されたものが読みたい層も必ずいます。その人たちに情報を届けることは非常に重要な仕事で、二段階の読者理解が必要なのだと思います。それがうまく形になったのがAxiosでしょうね。

読者は忙しい人生の中でさまざまな課題を抱えています。その課題に対して私たちが役立つ情報を発信できているのか、どのような価値を提供できているのかを具体的に定義しなけなければ、山ほどあるコンテンツの中で選ばれるはずがない。その定義を考えるとき、読者のことを理解していることがとても大切なのではないでしょうか。

Axiosの戦略的フレームワーク

セッション中盤でAxiosのビジネスモデルの話題に移ります。創刊以来、新鋭メディアとして国内外で存在感を増すAxiosは、2021年にアメリカのローカルニュースへ参入。その決断にはどのような理由があったのでしょうか。

メディアの危機解決のため、ローカルニュースへ参入

古田:以前、日本の新聞社のインタビューで、「各都市の有力者に読まれるメディアを目指す」と話していましたが、なぜ各都市をメインターゲットとするのでしょうか。

ジョンストン:今アメリカで起きている大きな危機のひとつは、ローカルニュースの崩壊です。全米の数えきれないほどの新聞社がビジネスモデルを崩壊させ、何千というジャーナリストが解雇されています。一方、Axiosは全国規模の幅広いテーマにおいて価値のある情報を読者に提供することができ、広告パートナーとともに素晴らしいビジネスを構築できていました。

そこで、ローカルでも試してみようとなったのです。ノースカロライナ州シャーロットにある地域メディアを買収することからスタートし、今は30都市目を立ち上げようとしているところです。

私たちの戦略は、全国規模のサービスで既に実証されている、各都市の影響力のある人たちにリーチし、新しい情報ソースを使いたいと思う読者たちに、放射線状に広がっていくこと。例えば、部下は上司が読んでいるものが気になるので、組織全体が読み始めるきっかけになります。読者を増やすことは非常に難しいですが、読みやすく、アクセスしやすい無料のコンテンツを作ることで、影響力のある人へアプローチでき、その周囲の人たちに広がっていくのです。

Axiosの成功を支えるニュースレター

古田:Axiosはニュースサイトを運営する一方で、ニュースレターの配信にも力を入れています。日本ではニュースレターで成功している報道機関はほとんどなく、「もう時代遅れでは」と思いました。ところが実際には大ヒット。今世界中でニュースレターが再び流行している理由について、どのように考えますか。

ジョンストン:メールは45年前からある通信手段ですが、配信メカニズムの効率性やメールというプラットフォームの完成度の高さは素晴らしいものです。

スパムフィルターなど受信ボックスの安全性はとても高くなっていますし、私の受信ボックスに私が読みたくないものや気に入らないもの、私を騙そうとしている人たちから送られてくるものはほとんどありません。受け取るメールをきちんと管理し、信頼できる情報源にアクセスすることができるのです。シンプルで完全、安全性が高いということが、今もなお人々を引きつける理由なのだと思います。

広告は読者ファーストであることが大切

古田:Webサイトではなくニュースレターに広告を掲載する理由はなぜでしょうか。

ジョンストン:一般的なWeb広告はトラフィックやバイラリティなどの奇抜な法則に支配されてしまいますが、ニュースレターの広告はそのような問題はありません。私たちは読者たちと直接的につながっていて、彼らがどのような人々であるかをよく理解しています。そのため、彼らを虜にする広告を掲載することができるのです。

先ほど、Axiosは賢く好奇心旺盛で影響力のある米国の人たちにコンテンツを届けているという話をしましたが、彼らが私たちのコンテンツに関心を持ち、それに時間を費やすことで、Axiosはその層に対して確実に影響を与えることができています。このような高いエンゲージメントを持つ読者の存在は、広告主やビジネスパートナーに営業をするうえでもとても価値のあるものなのです。

古田:読者はWebサイト上の広告を嫌がりますが、ニュースレターの広告はどうでしょうか。

ジョンストン:Axiosは広告にも「スマートな簡潔さ」を用いています。私たちの広告は非常にシンプルで音楽も動画も流さないため邪魔になることはありません。

一方、世の中の広告を見てみるとどうでしょう。アメリカのローカルメディアのニュースサイトをクリックすると、次々とポップアップ画面が出たり、音楽が流れたりとバナー広告だらけ。肝心のニュースはその真ん中にほんの少しあるだけ。私たちの広告はニュースレター、Webサイトにかかわらず、はるかに目障りではありません。最初から掲げているモットーは、いかに読者ファーストであるかということ。それが私たちの広告哲学なのです。

ニュースレター回帰は日本でも起こるか

熊田:日本でもさまざまなメディアがメルマガ(メールマガジン)やニュースレターを配信していますが、開封率がとても低い。アメリカでここまで読まれているというのは文化の違いなのか、それとも日本でも実現可能なのか気になりますよね。

私自身はもともとメルマガやニュースレターは否定派だったんですが、新しいサービスを始めるにあたって、週に1回出してみたんです。そうしたら結構評判がよくて、開封率が常に40%を超え、スクープだと50%を超えることもありました。これは日本でも希望があるのかなと。

古田:私は、ニュースレターは本当に素晴らしいと思うんです。なぜ日本ではそれほど成功していないのかというと、理由が3つあると思います。

- 「メルマガは古いじゃん」という受け止めが今でも多い

- 魅力のないニュースレターが多い

- 1、2の理由からみんなが挑戦しない

それに比べるとアメリカには質が高くて魅力的なニュースレターが、選びきれないほどありますよね。

熊田:サブスクに入った人だけがコメントできるという、ある大学教授のニュースレターがあります。多くの読者はコメントするために課金しているんです。また、話題は政治や歴史の話なのにもかかわらず、分断を煽るようないやらしいコメントはまったくつかない非常に質の高い議論が行われているんです。それには希望を持ちましたね。

AI時代到来。メディアの未来はどうなるか

古田:熊田さんはメディアの未来像や将来像はどうなっていくと思いますか。

熊田:従来型のメディアが変質してしまうという未来像を描きながら、希望も持っています。私は、AI(人工知能)に勝つのは著作権を完全に整理できた人だと思うんです。ある漫画家さんが、著作権を整理してくれたら、背景などを全部AIに描かせることができると話していたのですが、これが実現するとアシスタントは不要になり、従来よりもはるかに低コストで漫画が作れるようになります。アシスタントが仕事を失うという声もありますが、アシスタント自身も漫画家としてひとりで制作できる素地が増えていくんです。

それと同じことがメディアでも考えられます。例えば、スローニュースは2人で運営をしていますが、サムネイルを作る一連の作業だけで結構なリソースが必要。そこをAIに任せられる世界がきたら、メディアのイニシャルコストはものすごく下がるはずです。独立するメディアがもっと増えていくでしょうし、個人がメディアになっていく時代が来ると思います。その先に、AIには絶対に代替ができない世界を目指し、オリジナルなものを見つけることができれば、メディアは生き残っていける可能性があると考えています。

勇気を持って変化を受け入れる

古田:この10年間、私たちはX(旧:Twitter)、YouTube、TikTokなどさまざまなメディアの新しいスタイルを見てきました。今後はどのようなメディアやスタイル、プラットフォームが主役になっていくと思いますか。

ジョンストン:ひとつ言えるのは、どれが主役になったとしても効率化を目指す動きになっていくでしょうね。短い時間で多くの情報に触れられるということは、間違いなく人々が望んでいることです。TikTokの人気の秘密はYouTubeよりも短いこと。また、X(旧:Twitter)の天才的な発想は140字という文字制限でした。人々は文章を絞り込み、より効率的な発信ができるようになったのです。

だからといって、すべてがそうなるわけではなく、今も私たちは長編映画を観ますし、読書もします。そこには大きな分岐点があって、読書に多くの時間を費やすか、より短時間で賢くなるため、効率的に配信されるものを読むのかのどちらかです。

残念なことに、多くのジャーナリストが座っているその中間地点は廃業に追い込まれるでしょう。物事はより短く、より速く、より効率的にする必要があります。このトレンドは明らか。私たちジャーナリストは勇気を持ってその現実を受け入れなくてはいけないのです。

AIを理解し使いこなすことで脅威に立ち向かう

古田:新しい希望でもあり脅威でもあるAIについてもお聞きしたいです。ChatGPTなどのAI技術を、Axiosはどのように活用していくのでしょうか。

ジョンストン:その点についてはまだ検討している段階ですが、とても興味深くて素晴らしいものだと思っています。よくあるニュースを集めて配信するだけのニュースメディアだとしたら、AIは居場所を奪うでしょう。

ジャーナリズムの真価が問われることになるのだと思います。誰かに電話をかけて、相手に本当は言ってはいけないことを話してもらうこと、家を尋ねてドアをノックしたり、書棚をあさって何かを見つけたりすることはAIにはできないことです。私たちが掲げる「スマートな簡潔さ」の「スマート」の部分は、ジャーナリストにとってはより意味のあるものになるでしょう。

古田:「簡潔さ」の部分はAIに対応できると思いますか。

ジョンストン:企業向けのニュースレターサービスを提供しているAxiosHQでは、ジャーナリスト以外の人たちがAIを活用しながらより効率的に文章を書いていますし、AIは記者のツールにもなり得ると思います。例えば、財務報告書や大規模な学術研究の分析をAIにさせて、その重要性を見極めるというのはとてもおもしろい使い方ですよね。

メディアが非常に苦手としているのは、新しいテクノロジーを受け入れることですが、AIの最新技術が私たち全員をひと飲みにしようとする潮流に抵抗することが大切です。私たちAxiosが知っているのは、AIがよくやってくれるということ。そして、その使い方を理解した人が大成功するということです。

メディアの真価は真実を伝えること

古田:メディア業界に対する懸念はないと考えますか。

ジョンストン:多くのことがAIに置き換えられてきていることからもわかるように、タイピングを生業とする人など仕事を失う人もいるでしょう。これは大きな懸念事項だと思います。そしてもうひとつの懸念は、フェイクニュースが容易に作成できてしまうということです。Axiosが誕生した背景には、オンライン上の信憑性の欠如、フェイクニュースというゴミの山が存在することがあります。そのような中で信頼できる情報源になることをAxiosは目標としているのです。

今後、インターネット上はロボットによって作られたゴミの海になっていくでしょう。その中で、事実を正直に判断するジャーナリストが非常に貴重な存在になっていきます。AIの台頭によって偽物を作ることが容易になった一方で、本物の価値が高まっていくのです。

熊田:たくさんの嘘が生成される中で、何が本物かを伝えていくことが大切だということでしょうね。スローニュースではオリジナルの記事だけでなく、いろいろなメディアが出した素晴らしい記事を「今日の必読」のような形で毎日紹介しているんですが、「こういう記事を読むべきだよ」という発信がこれからはとても大切になってくる。結果的にそれがメディア業界全体の価値を上げることにつながるのだと思います。

「メディアはこういうことを全然報道していない」という声をよく耳にしますが、探せば大抵どこかのメディアがちゃんと報道をしているんです。多くの人がそれに気づいていないだけで、気づいてもらう仕組みを作っていくべきだと考えています。

古田:みんなに読んでほしいものをたくさんの情報の中から探すということに関しては、それこそAIが得意だと思いますが、その探してくる元になるものを作るところには必ず人間が介在するべきですね。

ジョンストン:私が敬愛する創業時のチーフデザインオフィサー(最高デザイン責任者)であるアレクシス・ロイドは、「人は怠け者である」という言葉をよく使っていました。スマホのアプリは、親指の届く場所に配置されたアプリの方がクリック率や使う頻度が高くなるという研究結果もあるくらい、実際に人はあまりにも怠け者。

結論を頂点に下に根拠を書き連ねるピラミッド型の記事というのは1850年代からアメリカで使われている手法ですが、それを捨てて新しいことをしましょう。読者がどのように情報を消費しているのか、あなたが伝えたいことは何か、彼らがどのようにそれを受け取るのか。読者を変えようとするのではなく、私たちは読者がいる場所へ行くのです。

メディア自らが読者のいる場所へ

情報過多の環境やAIの台頭など、さまざまな課題を抱えるメディア業界で急成長を遂げるAxios。ジャーナリズムを守りながらも、読者のニーズやトレンドを適切に見極め、しなやかに適応する姿勢が強さの秘訣であることがわかりました。

勇気を持って変化を受け入れること、読者を変えようとするのではなくメディア側が読者に歩み寄ること、どれもメディアに携わる一人ひとりにとって心に響く言葉だったのではないでしょうか。

【関連記事】

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする