移住・定住の促進を図り、シティプロモーションに取り組んでいるものの、「魅力をどう伝えればいいかわからない」「そもそも魅力がなにかわからない」という悩みを抱える自治体職員の方も多いのではないでしょうか。

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、2025年7月7日に自治体職員向けのシティプロモーション戦略セミナーを開催。元・埼玉県三芳町職員として広報を担い、現在は独立して地方自治体の広報支援を行う佐久間智之さんと、前職は流山市マーケティング課、現在は中央省庁で広報を務める河尻和佳子さんをお招きしました。

第一部では、「地域課題を解決するシティプロモーション」をテーマに、佐久間さんがシティプロモーションの基礎について講演。第二部では、流山市の人口増加全国市中NO.1に貢献した河尻さんと佐久間さんによるトークセッションが行われました。

本レポートでは、「我がまちの魅力を見つけ、『伝わる』シティプロモーション戦略」をテーマにした第二部のトークセッションをレポート。10年間で5万人の人口増を実現した流山市が「選ばれるまち」になるために大切にしてきたポイントをまとめています。

PRDESIGN JAPAN株式会社 代表取締役

埼玉県三芳町で公務員を18年務め税務・介護保険・広報担当を歴任。在職中に独学で広報やデザイン・写真・映像などを学び全国広報コンクールで自治体広報日本一に導く。2020年に退職し独立。現在はPR TIMESエバンジェリスト、ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS PR部門 審査委員、総務省 地域力創造アドバイザー、早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員、国や地方自治体の広報アドバイザーや研修講師として活動。「公務員のための広報の教科書」など著書多数。

中央省庁広報 元流山市マーケティング課

電力会社で営業、マーケティングに携わった後、千葉県流山市マーケティング課の街を売り込む外部人材として採用される。「母になるなら、流山市。」「父になるなら、流山市。」PRや、イベント企画運営を担当し、流山市の人口増加全国市中NO.1に貢献。メディア対応、視察対応多数。2024年7月からは中央省庁で広報を担当している。

「選ばれるまち」になるための大切な視点とは

今でこそ子育て世代に人気のまちとして知られている流山市ですが、少子高齢化に加え、鉄道開業による沿線都市との競争激化といった切実な課題を抱えていた時期がありました。同市はその状況をどのようにして乗り越えてきたのでしょうか。

施策に大切なのは検討する「順序」

河尻さん(以下、敬称略):何か新しい取り組みを始める際、どうしても「手段」から考えてしまいがちですが、本来大切なのは3つのステップを順番に考えることだと思っています。

- 自分たちのまちの強みは何か

- その強みが誰に響くのか

- それをどうやって伝えるか

例えば「ふるさと納税を増やそう」という目的に対し、「どのサイトに広告を出すか」といった手段から議論を始めてしまうことがあります。しかしまずは自分たちの「強み(魅力)」をしっかりと理解したうえで、その強みが「誰に響くのか」を考えることが重要です。届けたい相手が明確になっていないと、効果的な「伝え方」を選ぶことはできません。

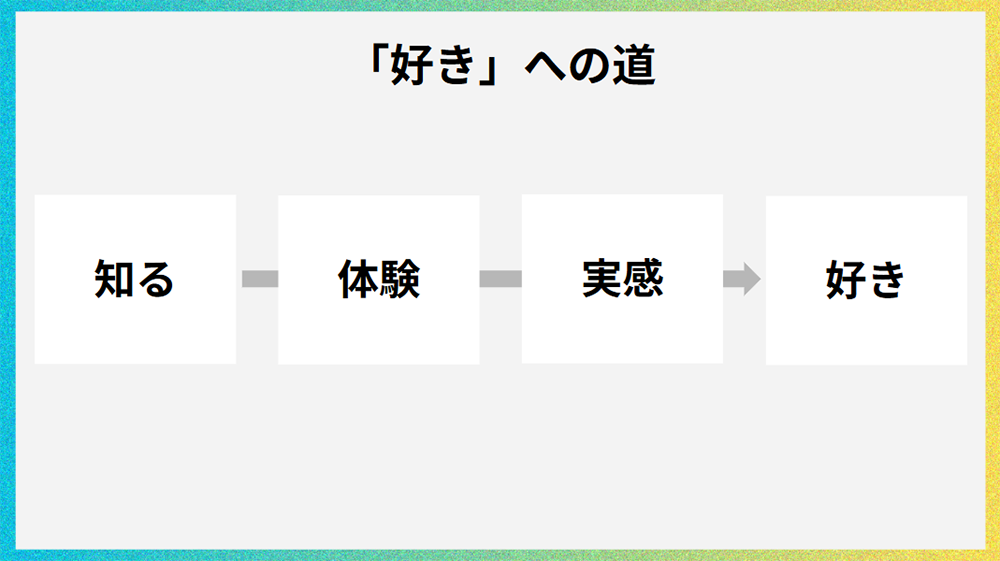

好きにつながる道は「知る」「体験する」「実感する」

河尻:施策において順序が大切なのと同じように、まちを好きになってもらうまでのプロセスにも段階があると思います。そのポイントとなるのが、「知る」「体験する」「実感する」という3つのステップです。

STEP1.知る

どれだけ魅力的なまちであっても、「知られなければ存在しないのと同じ」。つまり、選ばれる土俵にすら上がることができません。だからこそ、まずはまちを「知ってもらう」ための工夫と努力が必要です。

STEP2.体験する

次は、実際に「体験」してもらうことなんですが、足を運んでもらうには時間も交通費もかかり、ハードルは低くありません。ただ「流山市に来てみてください」と呼びかけるだけではなく、「行きたい」と思ってもらえるような工夫が必要です。

例えば、駅前で夏のイベントを担当したときに、20mほどの噴水が高く舞う演出をしたのですが、水着姿の子どもたちや、全身ずぶ濡れになって楽しむ人の姿が見られましたね。こうした他にはない「体験」を提供することで「行ってみたい」という関心につなげています。

STEP3.実感する

実際に流山市に来て体験をしてもらうことで、「実感」が生まれてくるんです。「こんなに子育て世代が多いんだ」「ここで子育てするイメージ湧くかも」といった感覚があってこそ、初めて好きという気持ちが芽生えるのだと思います。

このような順序を飛ばしてしまうと、せっかくの施策も効果が出にくく、単発のイベントで終わってしまう可能性も。この3つのステップのうち、自分たちのまちにはどこが不足しているのかを振り返り、相手が受け取り、共感し、行動したくなるようなきっかけを設計していく必要があります。

主語は「まち」ではなく「相手」

佐久間さん(以下、敬称略):共感という意味では、「母になるなら、流山市。」「父になるなら、流山市。」というキャッチコピーも、多くの人の共感を集めましたね。

河尻:そうですね。あのコピーはかなり反響が大きかったです。移住者へのインタビューでも、「自分に語りかけてくれるように感じた」という声をとても多くいただきました。キャッチコピーの主語が「まち」ではなく「相手」だったことも理由のひとつだと思います。

主語が「まち」になっているキャッチコピーが多いんですよね。例えば「帰りたくなくなるまち、流山市」という主語が流山市のキャッチコピーにすると、もともと流山市に興味がない人にはまったく響きません。「うちのまちは〜」と主張したくなる気持ちはよくわかりますが、それでは一方通行になってしまいます。大切なのは「どう相手に受け取られるのか」という視点。まちの職員の言葉として伝えるのではなく、住んでいる人の視点に立った言葉で語るからこそ共感を得られるのだと思います。

佐久間:たしかに、「『うちのまちは』子育て支援が充実しています」と自治体を主語にして語るよりも、「『私は』このまちで、こういう子育て支援を受けている」と、市民を主語にして伝えるほうが、ずっと説得力がありますね。

まちを好きになる仕組みは「自分ごと化」

河尻:そうなんです。あと、まちを好きになってもらうには、「共感」や「体験」の設計だけでなく、相手の欲や思いに寄り添うことが欠かせません。

流山おおたかの森駅前では、市民の方によるゴミ拾いのボランティア活動が行われているのですが、この活動が始まったのは、「自分の子どものふるさとになるまちなのに、ゴミのポイ捨てが増えているのは悲しい」「やれることは自分たちでやろう」という5人の市民の声からでした。最初は小さな輪でしたがその想いに共感する人たちが少しずつ増え、今では、200人以上が参加する活動にまで広がっています。

さらに、「せっかく集まるなら友だちづくりの場に」という声が挙がり、ゴミ拾いのあとには交流イベントも開催されるようになりました。「まち」のためだけでなく、「自分」のためにもなると感じているからだと思うんです。子どものふるさとを守りたい、親子で参加できるイベントを探していた、地域で友だちをつくりたいといった、「自分ごと化」された動機があるからこそ、人は主体的に動くことができる。そして、参加者たちが「今日こんなことをやった」とSNSで自主的に発信することで、市外の人にまでどんどん広がり、「このまちが好き」が伝播する大きな力になっていくのだと思います。

「伝わる強み」を見いだす3つのポイント

シティプロモーションの施策を考えるうえで最初に取り組むべきという、まちの強みを見つけるには、どのように進めるとよいのでしょうか。

強みを響かせるには、ペルソナ設計から

河尻:「子育てしやすい」「緑が多い」「アクセス〇分」といった言葉は、自治体にとっての“三種の神器”みたいなものですよね。しかし、どこの自治体も必ず強みとして打ち出しており、差別化が難しくなります。「緑が多い」と言っても、都心にも自然はありますし、それだけで選ばれる理由にはなりません。だからこそ、「自分たちらしさ」をどう見つけるかが大切だと思います。

佐久間:たしかに「自然が豊か」「緑が多い」といった表現は、どこも使っていて抽象的ですよね。例えばターゲットが子育て世代であれば、「カブトムシを探せる公園がある」「自然の中で家族の思い出がつくれる」など、より具体的に伝える必要があって、「誰に届けるのか」というペルソナを設定しないまま情報発信しても、なかなか響かないでしょうね。

「届ける」ことと「届く」ことは、全然違います。「うちのまちは自然が多くて、駅にも近くて……」と発信していても、それが相手には届いていなければ意味がない。そこをしっかり認識しない限り、情報は空回りしてしまい、まちのファンは増えていきません。

河尻:多くの自治体は「全員に届けなきゃ」と考えがちですが、最初から全員に届ける必要はないんですよね。まずは「火をつける相手=最初の共感者」を決めて、そこからじわじわ広げていけばいいと思っています。それは「市民を選ぶ」ことではなく、「最初の共感を設計する」ということなんです。

佐久間:僕が関わった『広報みよし』も、一見スタイリッシュだから若者向けに見えますが、実は全世代を意識して設計しているんです。誌面は32ページあり、「俳苑・歌壇」という俳句・短歌のページもあれば、赤ちゃん向けの情報のページもある。最初に「刺さる入り口」をつくることで、結果的に多くの世代に届くようにしていました。

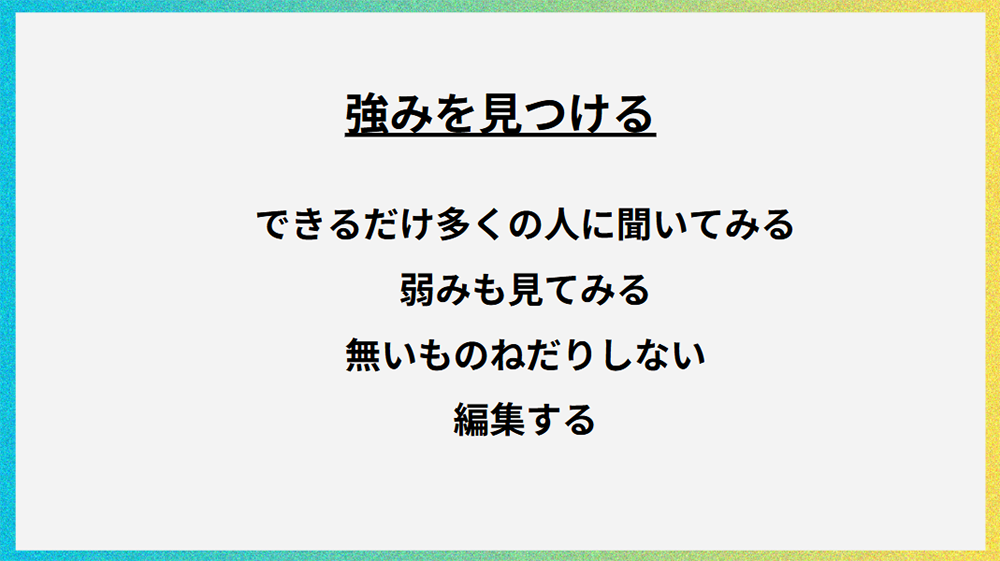

まちの強みを他者の視点から見つける

河尻:私は、まちの「らしさ」や「強み」を見つける際には、自分ひとりで考えるのではなく、できるだけ多くの人に話を聞くことも心がけていました。というのも、その地域に長く住んでいると、良さが当たり前になってしまい、魅力に気づけなくなるんです。

流山市の魅力を考えるにあたって、約100人の転入者に話を聞いたことがあったのですが、「いろいろ揃っていないところがいい」と私の想定とは異なる回答があったんです。当時の流山市には飲食店も選びたい放題とは言えず、最先端の施設もありませんでした。私はそれを弱みだと思っていたのですが、転入者からは「今後できる楽しみがある」といった声も多く聞かれました。まるでベンチャー企業に関わるような感覚で、「のびしろがある」「自分たちもまちづくりに関われそう」という期待感が、むしろ魅力になっていたのかもしれません。

佐久間:発展の余白にむしろ価値を見いだしていたんですね。

河尻:そうなんです。自分が弱みだと思っていたことが、ほかの人にとっては強みに思えることもある。だからこそ、普段からたくさんの人の意見を聞くことが大切だと感じましたね。

背伸びをせず、今ある資源を編集し直す

河尻:あと、背伸びをしたり、ないものねだりをしたりせず、今あるものに価値を見いだすことも大切なポイントだと感じています。

プロモーションの初期に、新しいまちや開発されたエリアばかりを発信していました。でも、本当に伝えるべき「らしさ」は、歴史や風土、昔から積み上げてきたものにこそあるものだと気づいたんです。

例えば、関東で一般的な透き通ったみりんは、流山市の醸造家たちが開発したもので、江戸時代には、アピールが功を奏して大ブームになったというストーリーがあるんです。みりんってすごく地味かもしれませんが、だからと言って伝えないという判断をしない。またこうした背景を掘り起こし、ただの「みりん発祥のまち」として打ち出すのではなく、「挑戦と工夫を重ねてきたまち」として編集し直す。その結果、「流山市は昔も今もイノベーションが好きな人が集まるまち」と転換でき、共感を生む価値へと変えることができるのではないでしょうか。「今ある資源をどのように編集していくのか」。これは私自身の失敗から学んだことでもありますが、昔からあるものを「ダサい」と思って隠してしまわないことだと思います。

「プチ不満」こそ、まちを動かす原動力に

河尻:「本当に届く広報」というのは、自分たちが発信するだけではなく、人にやってもらうことが一番効果的だと思っています。では、その「人」をどうやって選ぶのか。佐久間さんもよく「人を巻き込む」とおっしゃっていますが、それって実はとても難しいんですよね。

例えば、次のような4タイプの人がいるとします。

- 仕事もプライベートも充実している人

- そこそこ楽しんでいるけれど、プチ不満がある人

- 人に会うのもイベントに参加するのも好きな人

- 楽しさよりも課題に注目したい人

この中で「一番巻き込みやすいのは誰か」と考えると、もちろん状況にもよりますが、私は2番の「そこそこ楽しんでいるけれど、少し不満がある人」だと思うんです。

1番のように生活が充実している人は、日々の生活に満足しているので、課題解決にエネルギーを使おうとは思わない。一方、4番のように課題意識が強い人は、最初から批判的な目線を持っていることが多く、初期段階で一緒に動くには少しハードルが高いかもしれません。3番の人はフットワークこそ軽いものの、実際に動くというより「紹介役」や「顔出し」にとどまる傾向があります。

その点、2番の人はほどよく日常を楽しみながらも、ちょっとした不満を感じているタイプ。この「プチ不満」は、言い換えれば「欲」でもあります。その欲をうまく揺さぶれば、「もっとこうなればいいのに」という気持ちが行動につながるのではないでしょうか。

【一問一答】自治体担当者からの質問に回答

セミナーでは、広報PR活動やシティプロモーションを担う自治体職員の方から、さまざまな質問が寄せられました。ここでは、その一部を抜粋し、おふたりの回答と合わせてご紹介します。

──「知る」「体験する」「実感する」という話がありましたが、実際に来ていただいても「実感」につながる場所がありません。実感につなげるための「見せ方」をどうすればよいでしょうか。

河尻:「実感してもらえる場所がない」と思うのであれば、まずは魅力を発掘するところから始めたほうがよいと思います。私は講演会などでいろいろなまちを訪れますが、「うちのまちには何にも見どころがない」とおっしゃる自治体の方も多いんです。ある時、あえて「本当に何も見どころがないですね」と答えたところ、相手から「何にもないわけではない」と怒られてしまったことがありました。つまり、言葉には出さなくても、みんな心のなかでは「魅力」を感じている。そこを発掘していけばいいと思います。

佐久間:「魅力がひとつもない」ということは絶対にないと思うんです。例えば、コンビニで働いているおばあさんがとても上手な絵を描く。それだって魅力になり得ると思います。まちに住んでいる人がいる以上、住んでいる理由が何かしらあるわけで、そこを客観的にみることが大切ではないでしょうか。

──流山市の魅力の見せ方として、写真のほかに何か意識していることはありますか。

河尻:流山市はまちの景観にとてもこだわっていて、広告物にも原色の比率を決めています。そういう部分はあまり気づかれないんですね。でもその気づかない部分を発信すると「へえ、おもしろい!」となる可能性もあるので、同じ事実であってもうまく発信することを意識しています。

──広報PR活動の効果測定はどのようにされているのでしょうか。

河尻:効果測定というと「メディア掲載件数」を重視する傾向がありますが、掲載件数はいわば瞬間風速のようなものなので、私はそれだけで十分だとは思っていません。ただし、求められる指標でもあるので、きちんと期待されている成果を出すことは心がけています。

一方で、もっと本質的な部分「ファンづくり」という観点では別の指標を活用していました。例えば「市民活動創出件数」もそのひとつで、イベントで一緒に企画した件数、メディア出演数など、市民が自主的にアクションを起こすきっかけをどれだけ提供できたのかを成果指標にしていましたね。

──広報のネタを見つけても、他部署との温度差を感じることがあります。お二人は信頼関係を築くために、どのような工夫をされていますか。

河尻:ただでさえ忙しいのに、問い合わせが増える可能性があり、メディアに取り上げられることを好まない部署もあります。それは理解できる部分もあるので、そういうものだと思うしかないと思います。

一方で、普段から「何か困っていることはありませんか」と声をかけることは大切で、どんな企画でも必ず壁があると思うんですよね。その部署の困りごとを一緒に解決するうちに、「この人と組むとメリットがある」と思ってもらえ、取材も頼みやすくなります。

また、関わった企画へのフィードバックもポイントで、SNSの反響や市民の声を届けることで、その部署にとっては次の企画のモチベーションにもつながるんです。そうした小さな積み重ねが信頼関係の構築につながっていくのではないでしょうか。

佐久間さん:こちらの意見を押し付けるのではなくて、「協力しながらやりましょう」というスタンスは広報において大切ですよね。また、最終的なゴールは「まちのためになるかどうか」。そこを見誤らなければ、「あいつ個人でやってる」ではなく「まちのために頑張ってる」と見られるようになっていき、自然と協力者も増えていくと思います。広報PRは、協力を得ながら進めることが本当に大事ですね。

──子育てのしやすさをPRして移住人口を増やしたいと思っていますが、どの自治体も同じようなことを考えている中で、「このまちならではの強み」をどのように見出していけばよいのでしょうか。

河尻:「子育て世代」といっても実はとても多様で、子どもの数や年齢、共働きかどうかなど家庭によって状況が大きく異なります。そのため、「子育てしやすいまち」とひと括りにするのはとても難しいんです。

その中で「このまちならではの強み」を考えるには、「こういうタイプの子育て家庭だったらうちのまちにしっくりくるかも」という明確なペルソナ設計からです。もちろん、それを外に発信すると「市民を選んでいる」と受け取られかねないので、十分に配慮する必要があります。そのうえで、その人が「実際に子育てするシーンがイメージできるように」伝えていくのが理想的ではないでしょうか。

佐久間:「子育てしやすい」という言葉は曖昧で、人によっても意味が違いますよね。だからこそ、自分たちのまちでは子育ての「どこが特にいいのか」を具体的に伝えることが重要です。

さらに、移住促進を考えるときに必要なのは10年後のまちのビジョンです。将来どんなまちになっていたいのかを考えずにお金をばらまいて人を呼び込んでも、いずれ離れてしまいます。「ただ人口を増やす」のではなく、どんな人に来てほしいのか。まちにとってプラスになる人を増やすことが、本当の意味での「人口増」だと思います。

まとめ:まちの魅力を見つめ直し「選ばれるまち」へ

今回のセミナーでは、流山市の取り組みを通じて、「知る」「体験する」「実感する」のステップや「自分ごと」として巻き込む仕組み、さらには「プチ不満」を行動に変える着眼点など、実践的な知見が共有されました。

セミナーで語られた、まちの魅力を伝えるためのポイントは以下の5つです。

- 施策に大切なのは「強みの発見→伝える相手の設定→手段」の順序

- 「好き」を醸成するには「知る」「体験する」「実感する」の3段階で設計

- キャッチコピーは主語を「まち」ではなく「相手」に

- 明確なペルソナ設定と具体的な情報発信の双方を大切に

- 今ある資源を活かした「らしさ」の掘り起こしと伝え方の編集が必須

お二人の話からは、「選ばれるまち」になるためには、特別な資源や派手な仕掛けが必ずしも必要なわけではないことをあらためて感じました。何よりも大切なのは、住民一人ひとりの思いに寄り添いながら、「そのまちらしさ」を見いだし、共感を呼ぶストーリーとして丁寧に紡いでいく姿勢。本セミナーが、地域の魅力を再発見し、「選ばれるまち」を目指す自治体の広報PRのヒントになれば幸いです。

【関連記事】

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする