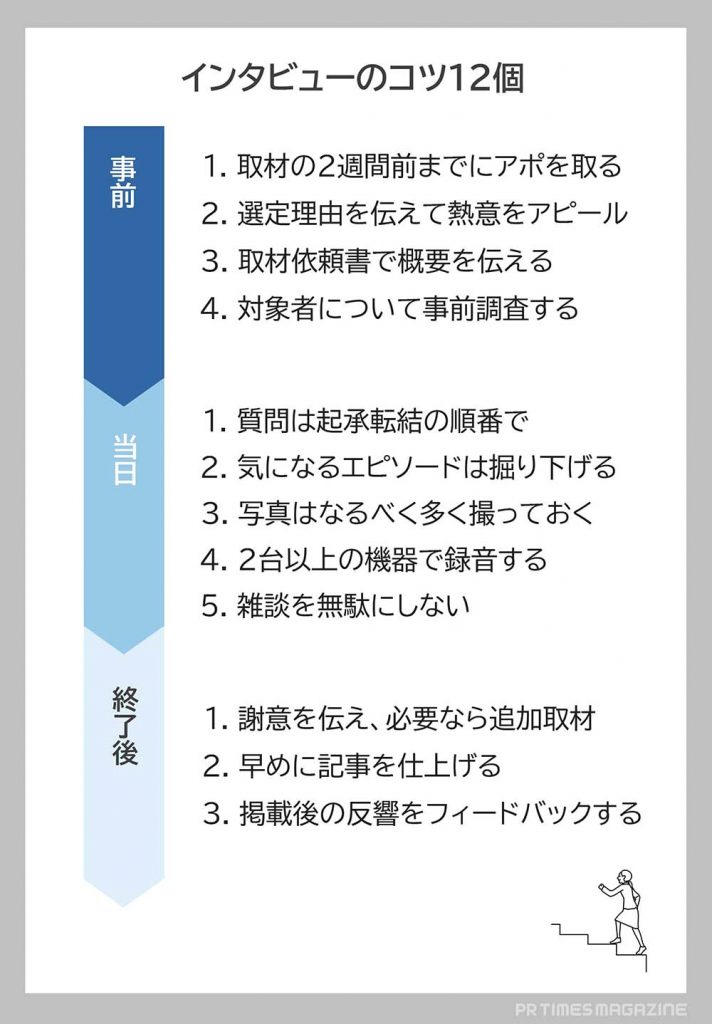

自社サイトやSNS、社内報などのコンテンツとしてインタビューに取り組みたいけれど、どう進めればいいかわからない──。そんな悩みを抱える広報PR担当者は少なくないでしょう。この記事では、事前・当日・終了後の各タイミングに分け、インタビューで押さえるべき12のコツをご紹介します。

インタビューをするときの基本知識・心構え

こちらでは、インタビューをするとき、必ず頭に入れておきたい基本知識と心構えを紹介します。

インタビュイーとの「共同プロジェクト」と心得る

当然のことながら、インタビューというコンテンツには「インタビュイー(取材対象者)」が必要です。インタビューする側とされる側、双方の協力があって初めて成立する、いわば「共同プロジェクト」であることを念頭に置きましょう。

また、インタビューでは、取材対象者の過去や内面、困難だったことなど、一歩踏み込んだエピソードを聞きたいですよね。お互いの信頼関係がなければ、そうしたエピソードを話してもらえないので、インタビュー当日のみでなく、アポイントなどの準備段階から真摯な姿勢で臨むことも心がけてください。

なお、自社の社員インタビューについてのノウハウは、こちらの記事で解説しています。

インタビューの基本プロセス

取材対象者が決まったら、基本的に次のようなプロセスでインタビューを進めます。重要なのは、インタビュー前の準備を入念に行うこと。準備がなければ、インタビューの成功もありません。各プロセスで押さえておきたいコツ12個は、この後に紹介するので、ぜひ確認してみてください。

事前にインタビュー取材を依頼するときの4つのコツ

最初にご紹介するのは、インタビュー前の取材依頼のタイミングで大切な4つのコツ。スムーズなコミュニケーションと正確な情報伝達で、取材対象者の心理的なハードルを下げ、安心して臨んでもらうことが狙いです。

1.取材の2週間前までにアポを取る

1つ目のコツは、取材日のおよそ2週間前までにアポイントを取ること。多忙な取材対象者からのアポイントを取る場合は、早めに打診しておかなければまったく予定が合わないことも。

遅くとも取材日の2週間前までに、前倒しできる場合には1ヵ月前を目安に依頼を打診し、スケジュールを組みましょう。候補日を調整する際は、3日程以上の中から選んでもらえるようにするなど、余裕を持って予定を立てましょう。

2.選定理由を伝えて熱意をアピール

2つ目のコツは、取材対象者に選んだ理由を伝え、「取材を受けてもいいかな」と感じるメリットをそれとなく伝えること。

インタビューのテーマに関して、「ぜひ第一線でご活躍のあなたに伺いたい」「当事者の声を代弁してほしい」などと伝えましょう。加えて、さりげなく自社メディアの月間PV数や読み手のペルソナを伝え、情報発信の手段として使うメリットがある点も認識してもらいます。これらの情報を盛り込むことで、インタビュイーの納得感が高まり、取材依頼も通りやすくなります。

唯一無二の輝かしい経歴を持つ人物でない限り、インタビューのテーマに該当する取材候補は複数人いるはず。その中で、なぜその人物を選出したのかを伝えつつ、相手の心に響く伝え方を心がけましょう。

3.取材依頼書で概要を伝える

3つ目のコツは、取材依頼書で取材の概要を伝えること。「いつ、どこで、何のために、どんな取材をするのか」といった取材の概要を記した文書が、取材依頼書です。

「5W1H」に要素を付け足した「6W3H」のフレームワークに沿って依頼書を書けば、情報の抜けや漏れを防げるでしょう。

【6W3H】

- なぜ(Why): 取材の目的、人選の理由

- 何を(What):取材のテーマ、質問内容

- 誰が(Who) :取材の実施者

- 誰と/誰に(with Whom):取材の対象者と協力者

- いつ(When): 取材の実施日時、掲載予定日時

- どこで(Where) :取材会場

- どのように(How) :取材方法(寄稿形式、対談形式、オンライン形式など)

- いくら(How much):謝礼、交通費など

- どれだけ(How many):取材の所要時間

取材対象者は、取材依頼書の内容をもとに先のスケジュールを決めたり、取材テーマを精査したりして、取材を受けるかどうかを判断することも。そのため、正確かつ簡潔にまとめられていることが取材依頼書の要件となります。取材依頼書の書き方については、こちらの記事をぜひ確認してみてください。

4.取材対象者について事前調査する

当日のインタビューにかけられる時間には、限りがあります。短い時間で取材を効率的に終わらせるためには、「相手を知る」ことが必要です。取材対象者がほかのメディアから受けた取材記事があれば、しっかりと目を通しておきましょう。その人ならではの座右の銘やエピソード、タイトルに取れそうなキーワードがあれば、事前に洗い出しておきます。

聞きたいことをすべて時間内に聞き、インタビュー後の追加取材での質問事項を減らすために、前提知識は必要です。インタビュイーの経歴やエピソードを調べられる限り調べ、リストアップしてから臨みましょう。

当日のインタビューで心がけたい5つのコツ

いよいよインタビューに臨むというタイミングで押さえておきたいのが、次の5つのコツです。

1.質問は起承転結の順番で

脈絡のないインタビューを記事の形に整えるのは、とても難しいこと。インタビュイーとしても、話題と時系列がバラバラでは話しにくいでしょう。質問を初めから起承転結の順番で聞くように心がけておけば、聞き取った流れのままで記事にできます。時系列が明確なので、質問の聞き忘れも防げるでしょう。

また、インタビュー後に録音から「文字起こし」して取材メモを作る際にも、起承転結の流れになっていると楽です。当日の進行と記事制作を円滑にするためにも、質問は起承転結を意識してまとめることをおすすめします。

2.気になるエピソードは掘り下げる

当日の返答の中に、下調べでは把握しきれなかった「気になるエピソード」が出てくることがあるかもしれません。そんなときは、次の質問に進んでしまうのでなく、ぜひ気になったエピソードをとことん掘り下げてみてください。

「生の会話」を通じて想定外のエピソードを聞けることは、インタビューの醍醐味です。それがほかのメディアでは語られていないことであればなおさら、コンテンツの価値を上げることにもつながります。

気になるエピソードが出てきたら、多少会話が脇道にそれても構わないので、具体的に掘り下げてみましょう。

3.写真はなるべく多く撮っておく

インタビュー中に写真撮影をする場合は、記事に必要な枚数よりも多くの写真を撮ることをおすすめします。

話している最中には、表情だけでなく手足や姿勢にも動きが出ます。人によって魅力的に見える角度やしぐさは異なるもの。加えて、インタビューする部屋の照明など、光の当たり具合もカットごとに違います。表情・動き・光にバリエーションを持たせた写真を少しでも多くおさめて、写真の選択肢を増やしておきましょう。

4.2台以上の機器で録音する

インタビューは1回限りの生ものなので、その録音は、失敗すると取り返しがつきません。余裕があれば、インタビューは2台以上の機器で録音しましょう。1台に何かトラブルがあったときのためのバックアップです。

おすすめは、気軽に録音できるスマホとボイスレコーダーの組み合わせです。動画収録のためにピンマイクを装着してもらう場合にも、バックアップとして複数の機器で録音しておきましょう。

録音機器の配置やマイクの特性によって、収録される音声にも違いが出ます。例えば、機器Aで聞き取れなかった音声が、機器Bでは聞き取れる可能性もあります。周囲の騒音や充電切れ、故障などのトラブルを想定して、録音環境を整えておきましょう。

5.雑談を無駄にしない

インタビュー前後の雑談も、エピソードを掘り下げたり最近のニュースを聞いたりするチャンスです。インタビューそのものから少し離れて雑談するときは、相手が緊張していないこともあり面白い話を聞ける可能性があります。

雑談も取材の一部と捉えて気を抜かず、最後の一分一秒まで無駄にしないようにしましょう。

インタビュー終了後の3つのコツ

最後にご紹介するのは、インタビューが終わった後のコツ。インタビューが終わると安心してしまいがちですが、お礼や追加の質問項目について連絡することを、忘れないようにしましょう。ここからは、3つのコツを確認していきます。

1.謝意を伝え、必要なら追加取材

インタビュー後は、24時間以内に取材対象者にお礼のメッセージを送りましょう。伝え方は相手との関係性により異なりますが、メールや電話など、最適と思われる手段を選んでください。

文面には「忙しい中、取材に協力してくれたお礼」「どんなエピソードに感銘を受けたか」「記事中でどのように取り上げたいか」など、具体的な内容を入れられるとよいですね。

追加取材が必要な場合は、質問事項をお礼とともに送ります。相手も多忙なスケジュールの合間をぬって対応することになるため、回答の期日は余裕を持たせたうえで、打診したほうがよいでしょう。

2.早めに記事を仕上げる

インタビュー後は、当日のやりとりを忘れないうちに早めに記事を仕上げましょう。

記事の発信前に取材対象者の確認を挟む場合は、執筆や簡易な構成作業は早く終わらせ、余裕を持ってパスできるとベターです。

確認と校正が終わったら、なるべく早く公開します。公開の予定日時がわかったら、必要に応じて先方に伝えます。取材を打診した段階で伝えていた日時から変更になる場合は、その旨に触れましょう。他社メディアとの競争の中で、スピードは大きな武器にもなります。コンテンツの質が落ちないようにだけ注意しながら、スピード重視で取り組みます。

3.掲載後の反響をフィードバックする

記事を発信した後の反響は、ぜひ取材対象者にフィードバックしてください。

メディア掲載に至ったり、読み手や業界関係者からの声がとどいていたりしている場合は、「共同プロジェクト」としてインタビューに臨んでくれた取材対象者に伝える必要があります。

また、自分の記事の反響がどのようなものかは、インタビュイーにとってはもっとも懸念する事項でしょう。フィードバックには、その懸念を払拭する意味合いもあります。

一度取材をしてそれきりの関係は、双方にとってもったいないものです。継続的な関係構築のためにも、フィードバックは詳細に行いましょう。

入念な準備と信頼関係の構築がインタビュー成功のカギ

ここまで、インタビューを成功に導くコツをご紹介してきました。事前、当日、終了後の各タイミングで大切なのは、取材対象者への気配りと謝意を忘れないことです。特に意識したいコツを振り返ってみましょう。

- インタビュー前:選定理由やテーマなどの概要を添えて、取材日の2週間前までに取材を依頼する

- インタビュー中:起承転結の順番で質問を用意し、気になるエピソードはその場で掘り下げる

- インタビュー後:早めに記事を制作し、発信後の反響をフィードバックする

全体を通していえるのは、お互いの信頼関係がなければインタビューは成り立たないということです。入念な準備と丁寧なコミュニケーションで、インタビューを成功させましょう。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

インタビューをするときのコツやポイントとは?

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事取材を受けるための完全ガイド|準備から当日、事後の取材対応までを徹底解説

- 次に読みたい記事【現役広報が教える】イベントレポートの書き方7つのポイントと注意点【事例・例文あり】

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ