テクノロジーの進化や政治・経済環境の変化、消費者価値観の多様化により、企業のブランドは常に見直しを迫られています。こうした環境下で、ブランドイメージを刷新し、再定義する「リブランディング」を実施する企業が急増しています。

リブランディングは単なるロゴ変更やWebサイトのリニューアルではなく、組織全体で企業イメージを再構築する経営戦略です。一度定着したイメージを塗り替えるのは容易ではなく、長期的かつ計画的な取り組みが必要です。

本記事では、リブランディングを検討、推進する企業の方向けに、基礎知識としてリブランディングとは何か、目的や進め方、成功事例や失敗を避けるためのポイントに言及しながら解説します。自社のブランド価値を高め、中長期的な企業成長につなげたい方はぜひ参考にしてください。

リブランディングの意味とは?

リブランディングは、企業のパーパス(存在意義)を再定義して、ステークホルダー(利害関係者)に対して共通イメージを想起してもらうための活動です。「再び」を意味する「re」がついているように、必要に応じてブランドを見直し、場合によっては社名・ブランド名、ロゴなども変更してステークホルダーにブランドへの認識を新たにしてもらうことを目指します。

リブランディングとブランディングの違い

ブランディングとは、企業の存在意義や方向性を定義してステークホルダーから共通認識を持ってもらうためのプロセスを指します。主に文字、音声、色、香りなど五感で認知する「識別記号」と、人物イメージやメリット、エビデンスといった、対象物を想起する「知覚価値」の組み合わせでブランドを成立させながら競合他社との差別化をはかります。

対するリブランディングは、社会や経済など、企業が置かれる状況変化に合わせて企業の存在意義やブランド戦略を再定義し、新たな企業価値をつくるプロセスです。ブランドを根底から見直して独自のアイデンティティやブランドの価値を確立させます。

リブランディングとリニューアルの違い

リブランディングとリニューアルの大きな違いは、リブランディングが目的であり、リニューアルは手段になることです。変化し続ける市場や社会に適応するために分析を行い、組織体制の強化といった「リブランディング」を進めるうえで、ビジュアルイメージや発信する情報の「リニューアル」を行い、ステークホルダーに対する印象やメッセージを刷新します。

リブランディングが必要な兆候・サイン

市場や事業が変化しているのに、ブランドだけが過去の成功体験に引っ張られている状態は、目に見えにくい損失を生みます。ここでいう「サイン」とは、単に売上が落ちたかどうかではなく、顧客・社員・社会からの見られ方と、企業が届けたい価値のズレが拡大している兆候です。

リブランディングは「見た目の刷新」ではなく「選ばれる理由の再定義」なので、判断の起点は「今のブランドが成長戦略のアクセルになっているか、ブレーキになっているか」です。

以下の項目に心当たりがある場合は、ロゴやコピーの前に、現状のブランド認知と提供価値を棚卸しし、どこにギャップがあるのかを確かめるところから着手すると、意思決定がブレにくくなります。

売上・認知はあるのに「選ばれる理由」が弱い

一定の売上や知名度があるのに、商談や購入の最終局面で競合に負けやすい、価格競争に巻き込まれる、指名検索は多いのに比較検討で取りこぼす──こうした状況は「ブランドの想起はあるが、意思決定の根拠になっていない」状態を示します。

原因は、顧客の頭の中で「この会社を選ぶ理由」が言語化されていないことにあります。とくに、営業・マーケ・広報で説明が微妙に違う、資料ごとに強みが変わる、顧客の理解が担当者依存になると、ブランドは資産ではなくノイズになりがちです。対策としては、顧客が評価している価値を起点に、提供価値の核と差別化根拠を絞り込み、誰が話しても同じ説明になる状態を作ることが重要です。

顧客層の変化で、既存イメージが足かせになっている

事業が成長すると、顧客は必ず広がり、以前の「刺さるイメージ」が新しい顧客には誤解として働くことがあります。例えば、かつては尖った機能訴求が評価されたのに、導入企業が増えるにつれて安心感や運用支援が重視されるようになった、価格帯や購買決裁者が変わった、利用シーンが拡張した、といったケースです。

このとき、旧来イメージのまま発信し続けると、潜在顧客が「自分向けではない」と判断して離脱し、採用面でも「求める人材像」とズレが出ます。

サインとしては、既存顧客の満足度は高いのに新規獲得が伸びない、問い合わせの質が合わない、想定と違う属性の応募が増える、などが挙げられます。対応は“全部変える”ではなく、ターゲット拡張後の価値の見せ方を再設計し、言葉と体験の整合を取り直すことです。

新規事業・事業転換で、ブランドの説明が一貫しない

新規事業の立ち上げや事業ドメインの拡張は、ブランドにとってチャンスである一方、説明の一貫性が崩れると混乱を生みます。既存事業の強みを活かしているつもりでも、外部からは「結局この会社は何者なのか」が見えにくくなり、提供価値が散らかった印象になります。

とくに、複数プロダクトの名称や位置づけが曖昧、部署ごとに「推したいサービス」が違う、発表のたびにコンセプトが変わる、といった状況では、ブランドは積み上がらず、その都度リセットされます。ここで必要なのは、コーポレートとしての約束となるブランドの軸と、事業・プロダクトごとの役割分担を整理し、外部が理解しやすい「ブランド体系」と「ストーリー」を再構築することです。これができると、発信は足し算になり、メディア露出や採用広報の効果も蓄積していきます。

採用・社内エンゲージメントが下がり、旗印が必要になった

採用が難しくなった、内定辞退が増えた、離職が増えた、社内の温度差が大きい──これらは市場要因だけでなく、企業が目指す方向性が共有されていないサインでもあります。社員は「何を大切にしている会社か」「どんな行動が評価されるか」が見えないと、自信を持って語れず、社外に推奨もしにくくなります。

その結果、採用広報は表面的な魅力訴求に寄り、入社後ギャップも増えやすい悪循環に陥ります。リブランディングを外向けの見た目で終わらせず、MVVやパーパスを軸に、日々の意思決定や制度・評価・コミュニケーションまで整合させると、社内の言語が揃い、採用でも「共感で選ばれる」状態を作れます。

リブランディングを行う目的・メリット・効果

次に、企業にとってリブランディングを行う具体的な目的・メリット・効果について解説していきます。なかでもリブランディングを行うことで得られるメリットや効果にフォーカスした3点をご紹介します。

1.市場開拓に有利

歴史ある企業やロングセラー商品も、ユーザーに選ばれ続けるためには時代の変化やユーザーニーズに適合する必要があります。自分たちの存在意義や理念を再度見直すことでユーザーが明確になり、今まで訴求できていない層へのアプローチにより市場開拓につながります。

自社製品、サービスを広めるために尽力してきた結果、意図せずに商品自体がブランドイメージになるケースや、本来はさまざまなソリューションを持っていても認識されていない、さらなる成長を目指して組織を改革したいというケースに対して有効です。

2.社員エンゲージメント・ユーザーロイヤリティ向上

リブランディングの過程で、企業としてのビジョンや価値観を言語化し、社内外へ一貫したメッセージとして伝えていくことで、社員の共感や誇りを育むことができます。

特に、サステナビリティやテクノロジーへの対応など社会的課題に配慮した姿勢を示すことは、社員エンゲージメントを高め、ブランドへの忠誠心を醸成する要因となります。また、企業理念に共感したユーザーとの信頼関係を築くことで、ユーザーロイヤリティの向上にもつながります。

企業は給与の高さや商品の安さだけでは差別化できないため、一貫したメッセージの発信を通して成長への期待感や社会への貢献などの認識を確立、ブランドを育てることが重要です。企業の考えに共感する人が増えると、その企業を選ぶ、もしくは在籍すること自体を誇りに思える風土が生まれ、選ばれ続ける企業になるでしょう。

3.マーケティング施策の効率化

ブランドの再定義によって、ターゲットや提供価値が明確になると、マーケティング施策の方向性も自ずと定まり、情報発信の精度が高まります。無駄なチャネルへの投資や曖昧なメッセージングが減り、効果的なコミュニケーションが可能になります。

情報過多な世の中において、ユーザーに情報を届けるのは至難の業です。リブランディングの実施を通じてファンが増えると広告費を抑えても選ばれる体制が構築できます。また、企業におけるステークホルダーが明確になることでステークホルダーとの間に発生していたコミュニケーションロスがなくなり、コストをかけるチャネルの選定や発信情報の精度が高まり求人費用や広告費用の削減が期待できます。

リブランディングで変更する内容例や手法

リブランディングは、市場開拓や会社組織の最適化、マーケティングの効率化を通して企業に大きなメリットやインパクトを与え、成長企業として活躍できる基盤構築を行えます。ステークホルダーに対するコミュニケーションが変化するリブランディングにおいて、変更する内容や手法について具体的にみていきましょう。

1.ミッション、ビジョン、バリュー

ミッション、ビジョン、バリューなど理念体系の再構築はリブランディングにおいて重要です。会社規模にもよりますが、基本的には経営者や役員が中心となって会社の方向性を再定義します。現場の意見も取り入れられるようにワークショップを何回か開催することもおすすめです。

経営理念は暗黙知として各々が解釈をして業務にあたっているケースが多いため、会社としてリブランディングを推進する際は課題と目指す方向性を全社で認識し、足並みをそろえる必要があります。売上構築を最優先にしてなかなか着手ができないといったケースを避けながら丁寧に取り組む体制をつくります。

2.社名

企業合併などで経営方針が変更となる際や、企業をとりまく環境変化、ユーザーの需要に対してうまく適応できていなかったり、会社名のイメージが戦略と一致しなかったりする場合など、リブランディングを通して社名を変更することがあります。

社名をシンプルで覚えやすいものにするといったブランド価値を高めるための戦略のほかに、他言語において音のイメージが悪い意味にならないかの確認や、商標など権利に関わる調査、発信している情報、名刺の変更、システム管理などの作業が必要になります。

3.商品・サービス展開

リブランディングは企業の課題に対して施策立案をするため、サービスを提供する対象者が変わり、商品自体を刷新するケースがあります。自社のリソースを生かしながら新しい商品・サービス展開をして認知獲得や企業の成長を目指します。

メインサービスを変更するのは企業イメージが大きく変わるため、企業にとってインパクトの大きな変化となります。商品パッケージや素材の変更といったマイナーリニューアルから、新商品・新サービスの展開といった新規市場の獲得を目的とするなどさまざまなケースが考えられます。

4.ビジュアルイメージ

リブランディングによって企業イメージを刷新する場合、ロゴ、Webサイト、広告、プロダクトデザインといったクリエイティブのビジュアルイメージを変更することがあります。ユーザーやペルソナの行動に合わせてどういった印象を持ってもらうかを考えながら設計をします。

このビジュアルイメージの変更は、リブランディングといえばデザイン変更と認識する人が多いといえるほど、有効な施策になります。ビジュアルイメージを変更することにより、企業や製品、サービスのブランドイメージを一元化でき、アイデンティティの強化につながります。ビジュアルイメージの変更だけではなく、企業の課題や方向性を明確にする施策のひとつとしてデザインを位置づけるのが重要です。

5.Webサイト

ステークホルダーに対して新たにメッセージを発信する際、Webサイトで伝えたい情報を発信します。Webサイトは企業に関心を持つステークホルダーに対して経営理念、経営戦略、サービス概要、企業文化をビジュアルイメージ込みで伝える有効なツールです。

リブランディングはタイムリーな情報発信が重要なため、コーポレートサイトを「メディア」として記事を発信する企業も増えています。解析ツールを用いてユーザーの動きを確認しながらコンテンツの拡充をはかると効果的です。Webサイトもリブランディングと同じで、変更して終わりではなく改善を重ねることが必要です。

リブランディングの実施に適したタイミング

リブランディングは企業の命運を分けるといっても過言ではない、大きな意思決定になります。そのため、実施するタイミングを誤ると、ブランド価値の毀損や市場での混乱を招くリスクもあります。

では、多くの企業がリブランディングを決断するのはどのような状況なのでしょうか。ここでは、リブランディングが検討される代表的なタイミングを紹介します。

経営者の交代

企業統合やM&A、経営体制の刷新などでトップマネジメントが変わるタイミングは、リブランディングの好機です。新たなビジョンや経営方針に合わせて、社名・ロゴ・スローガンの見直しが行われることがあります。

トップの交代は、社内外へのメッセージを一新するチャンスでもあり、ブランドイメージを再構築する強いインパクトを持ちます。

事業変革・新規事業の展開時

事業ドメインの拡張やビジネスモデルの転換、新規事業の本格展開に伴って、既存ブランドとの乖離が生じるケースではリブランディングが必要になります。

たとえば、製造業がD2Cへ転換する、BtoB企業がBtoCに進出するなど、提供価値の本質が変化する際には、ターゲットやブランドメッセージの再設計が求められます。

ユーザーの需要とブランドイメージの不一致

ユーザーの期待と現状のブランドイメージが乖離し、顧客離れや競合流出が起きている場合、リブランディングによる戦略の見直しが必要です。

過去の成功体験に基づいたブランドが、今の市場トレンドと合わなくなっていることに気づいたタイミングが、変革のサインだといえます。

ビジネス環境の変化

政治、経済、社会、テクノロジーの進化など、企業をとりまく外部環境が大きく変化し、提供サービスや企業のあり方を再考する必要がある場合には、企業のあり方や発信内容の再定義が必要です。

ブランドの成長停滞・低迷

ブランドの成長が伸び悩んでいる場合や競合との差別化が曖昧になったりしている場合には、ブランドそのものを再設計することで再成長のきっかけを作ることができます。

特に、広告費を投じてもブランド想起率が上がらない、認知はあるが選ばれないといった状況では、根本的なリブランディングによる再起動が検討できます。

グローバル展開・新市場への参入

海外市場への進出や異業種・異業界への展開など、新たなステージを目指す際には、これまでのブランドが通用しないこともあります。

言語・文化・価値観が異なる市場では、ブランドネーミングやコンセプトの再設計が必要不可欠です。グローバルブランディングやローカライズ戦略を前提としたリブランディングは、長期的な企業価値向上に貢献します。

リブランディングの主な方法

リブランディングを実施する際には、目的や課題に応じてさまざまな手法を組み合わせて進める必要があります。次に、企業がよく取り入れるリブランディングの代表的なアプローチと、発信方法について解説します。

ビジュアルイメージの刷新

ロゴ、フォント、パッケージデザイン、ユニフォーム、オフィスの内装など、ブランドを表現するビジュアルイメージを再設計します。企業やサービスの世界観を視覚的に伝えるため、ターゲットやブランドパーソナリティを踏まえてデザインを統一していきます。

リニューアルの際には、「誰に・何を・どのように」伝えたいのかを明確にしたうえで、社内外のステークホルダーからのヒアリングや競合調査などを行い、戦略的にデザインを構築することが重要です。

発信情報のリニューアル

ブランドが外部に発信する言葉(タグライン、スローガン、製品コピー、企業メッセージなど)を再定義します。発信内容がブランドの理念やビジョンと一致しているか、ユーザーに誤解を与えていないかを点検・調整するプロセスです。

あわせて、社内外に向けたメッセージの一貫性を保つために、ブランドガイドラインやトーン&マナーを整備し、誰が発信してもブランドらしさが伝わるような体制づくりやレギュレーションの作成を行います。

ラウンドテーブルの実施

立場など関係なく数人で円卓を囲み、自由に意見交換を行う会議のことをラウンドテーブル(ミーティング)といいます。部門横断の意見を吸い上げることで、表面的な刷新ではなく、組織文化や価値観に根ざしたブランド再構築が可能になります。また、外部の専門家や既存ユーザー、メディア関係者を交えることで、多様な視点やリアリティのある改善案が得られます。

プロモーション活動の実施

リブランディング後の新しいブランドを社内外に周知するためには、積極的なプロモーションが不可欠です。たとえば以下のような施策が有効です。

- プレスリリースの配信

- 記者発表会やローンチイベントの実施

- SNSでの発信

- ブランドムービーやビジュアル広告の展開

ユーザーの共感や話題性を意識したコンテンツづくりを行い、「なぜリブランディングしたのか」「どんな未来を目指しているのか」を丁寧に伝えることが、信頼獲得のカギとなります。

社内浸透施策の実施

外向けの発信と同時に、リブランディングを社員一人ひとりが理解・体現できるよう、社内浸透活動も不可欠です。たとえば次のような取り組みが有効です。

- 社内キックオフイベントの開催

- 社員向けブランディングガイドの配布

- 研修やワークショップの実施

- 新ブランドに合わせたオフィス空間の演出

社員がブランドの担い手であるという意識を持つことで、外部への発信力も高まり、ブランド価値の向上につながります。

リブランディングの進め方

リブランディング推進の全体像を理解するために、リブランディングを行う際の手順、進め方を大きく4ステップに分けて説明します。

STEP1.リブランディング推進室の立ち上げ

リブランディングは長期施策になるため、事業推進ができるメンバーを中心にチームを形成するのがおすすめです。企業の課題を明確にしたうえで、スケジューリング、リスク管理、予算確認など、プロジェクト化する必要があります。

多くの場合、人事部や広報の参画が目立ちますが、できるだけ幅広い部署の意見も反映できるように考慮します。ワークショップを通じた課題や意見の収集、リブランディング後の社内外への発信、コミュニケーションまで設計しましょう。

STEP2.ビジョン、ミッションなどパーパスを見直し、言語化

ビジョン、ミッションなどパーパスを見直して言語化するには課題を明確にするための調査が必要になります。社内インタビューに加え、ユーザーインタビューを入念に行い、誰のために何を提供する企業かを言語化し、ステークホルダーが企業と関わることでどのようになるのかまで言及します。

外部企業の協力も検討してPEST分析や市場、競合調査を行い、言葉選びや競合との差別化を目指すのがポイントです。市場環境、顧客像、独自性、提供価値は今までの歩みにヒントがあるため、丁寧に検討します。

STEP3.インナーブランディング推進

ブランドの体現者は従業員一人ひとり。そのため社内の理解や協力が必要不可欠です。社内広報誌やイベント開催などを通じてリブランディングにおける変更点や推進する施策、方向性を浸透させます。

ブランドはトップの指示に頼らずとも自発的な行動ができる組織によって形づくられます。ブランドを同じ言葉で語れるようにするためには、ルールではなく、風土をつくっていくことが重要です。ミッションなど抽象的な企業方針を全員が理解するには時間がかかりますが、経営者や役職者による伝達のほかに、社内広報PRを積極的に行います。マーケティングや広報PRといった手法を用いて社内外に伝達するプロセスがインナーブランディングの推進において重要です。

STEP4.アウターブランディング推進

主に広告と広報PRの手段を活用して、対外的なブランディング活動を推進します。オウンドメディア運営やメディアリレーションズの強化、SNS運用といった情報発信におけるさまざまな手段を精査しながら発信内容を設計します。

リブランディングにおいて新たな認知が獲得できるイベントやキャンペーンといったコンテンツを企画・設計するのも有効です。言葉の受け取られ方が社会の移り変わりで変わっていくからこそ、常にブラッシュアップしながら伝えていきます。

リブランディングが失敗する原因から学ぶ成功させるポイント

リブランディングは既存のブランド資産を最大限に活かしながら、多角的に企業のあり方を見直します。今までのイメージを刷新するということは、大胆な姿勢が求められることもあります。過去の失敗の原因をもとに、リブランディングの成功率を高めるために押さえておきたい注意点を紹介します。

失敗の原因1.長期的な目線の欠如

話題づくりや短期的マーケティング施策としてリブランディングをするのはおすすめできません。改めて企業の存在意義を見直し経営戦略を立てるため、ブランドを育てる意識を常に持ちます。また、売上や採用数だけを目標にするのではなく、定性目標と定量目標をバランスよく持つ必要があります。

リブランディングを実施したあと重要なのが、戦略と効果を行き来しながら見直すことです。将来の投資という考えを前提に長期的な目線で取り組みましょう。

失敗の原因2.ステークホルダーとのコミュニケーション不足

突然のロゴ変更やメインキャラクター変更に対する炎上を度々目にします。一方で、スターバックスのロゴマーク変更のように、変更時は批判的意見がみられながらも、施策を遂行し続けて現在では認知を確立している企業もあります。

リブランディングの目的や企業の進む方向性を日頃から発信し、コミュニティやアンケート調査、SNSの活用を通じてユーザーをはじめとするステークホルダーとのコミュニケーションを活発化させる体制づくりが大切です。

失敗の原因3.ステークホルダーに対する配慮不足

販路拡大や新たなメッセージを出す際は、ステークホルダーが置かれている状況を十分に配慮する必要があります。リブランディング後の販路拡大を狙い、災害時のソリューションとして自社商品の広告を行った企業が炎上したケースがありました。

結果として、被害にあった方への配慮が足りないと、企業のブランド価値を大きく下げることになりました。災害時の発信など配慮が必要なコミュニケーションはブランド戦略において留意すべき点になります。

失敗の原因4.受動的な広報PR活動

リブランディングを実行する際は積極的な情報発信や活動が重要です。時間の経過とともに商品の話題性が薄れ、売り上げの減少によって事業が落ち込み、リブランディングに着手した企業がありました。ところが、企業体制が変化に追いつかなかったためリブランディングの推進にはかなりの時間がかかってしまったのです。

企業規模に見合わない、大企業のような体制になってしまい事業が停滞し、広報PR機能は待ちの姿勢になっていたそうです。そこから外部企業の協力を得てメディアリレーションズを強化、ブランドリニューアルに応じてイベントを実施、店舗開発を推進するといった活動で認知獲得につながりました。リブランディングのタイミングこそ、広報PR活動を待ちの姿勢で行うのではなく、発信内容の精査とメディアリレーションズの強化が求められます。

リブランディングの成功事例5選

リブランディングを成功させるためには長期的な視点やさまざまな施策が必要になります。リブランディングを通した企業成長を遂げている企業事例を5つ紹介します。

成功事例1.株式会社LIFULL

2017年に社名を「株式会社ネクスト」から「株式会社LIFULL」へと変更し、住まいのみならずLIFEを中心としたさまざまな事業を展開するようになった株式会社LIFULL(ライフル)。社名は社員全員から募集し、リブランディングを浸透させるために社内向けキックオフイベントを開催したり、経営層からリブランディングの背景を伝えたりする機会をつくりインナーブランディングに力を入れています。

ブランディングを経営の中心に位置づけ、全社横断型の体制で推進しているLIFULLは、経営機能としてリブランディングが機能しています。その結果、社内外におけるブランドへの認知・理解向上、国内外50を超えるクリエイティブアワードの受賞を果たして成長を続けています。

成功事例2.株式会社よーじや

1904年に「國枝商店」として創業したよーじやグループは、2024年に120年の節目を迎え「みんなが喜ぶ京都にする」をコーポレートスローガンに掲げ、リブランディングを実施しました。1965年にあぶらとり紙の表紙として誕生した手鏡に映る女性のデザインは長年ブランドの象徴として親しまれていたものの、1990年代にあぶらとり紙ブームが起きてからは、京都みやげの“あぶらとり紙屋さん”を想起されるものに。

こうした「特定の商品=おみやげ店」といったイメージを変えるため、コーポレートキャラクターとロゴマークを60年ぶりに一新しました。リブランディングの目的はイメージ転換だけではなく、観光客はもちろん地域のお客さまにとってもおなじみのブランドにするために、「おみやげの店」から「おなじみの店」へと変化を目指しています。

参照:「みんなが喜ぶ京都にする」を掲げてリブランディング「おみやげの店」から「おなじみの店」へ

成功事例3.コクヨ株式会社

1905年に創業し、2025年に120周年を迎えるコクヨ株式会社。紙製品からスタートして、文具やオフィス家具のメーカーとしてのイメージが定着していますが、2030年に向け、「ワクワクする未来のワークとライフをヨコクする。」というパーパスを掲げ、リブランディングに挑んでいます。

自らの社会における役割を「WORK & LIFE STYLE Company」と再定義し、イメージ転換を目指しています。リブランディングを遂行するために広報PR体制も一新し、「メディア・ポートフォリオ」の作成やWebサイトのリニューアルなどを実施しています。

参照:コクヨ株式会社のプレスリリース(PRTIMES)配信一覧

成功事例4.株式会社ユーザベース

ソーシャル経済メディア『NewsPicks』を運営する株式会社ユーザベースは、「SPEEDA・INITIAL・FORCASなど国内SaaSプロダクト名称を「スピーダ」に統一」を発表しました。「スピーダ」はBtoB事業のリブランディングです。名称を統一することで認知度向上を狙うことができるほか、一貫したブランドメッセージの発信や顧客体験の提供を目指します。名称の変更とともにロゴも一新。国内で展開するときは「スピーダ」、グローバル展開の際には「Speeda」を使用します。

リブランディングのプロジェクトが本格的に始動してからは情報を全社に公開し、社員にも顧客起点になることを促しながら実施。顧客と誠実に向き合うことを示しています。

参照:Uzabaseのプレスリリース(PRTIMES)配信一覧

成功事例5.松井証券株式会社

2022年12月にリブランディングプロジェクトを実施したのが「松井証券株式会社」です。老舗ブランドとして信頼はあるものの、成長や企業存続に課題感を持ち、コーポレートロゴやスローガン、Webサイトの刷新、サービスの拡充に取り組んでいます。

YouTubeチャンネルにも力を入れており、若者や株式投資初心者でも楽しく学べるコンテンツを提供するためにタレントや豪華ゲストを起用してチャンネル登録者数を増やし続けています。

参照:株式マーケット情報コンテンツのリニューアル実施のお知らせ

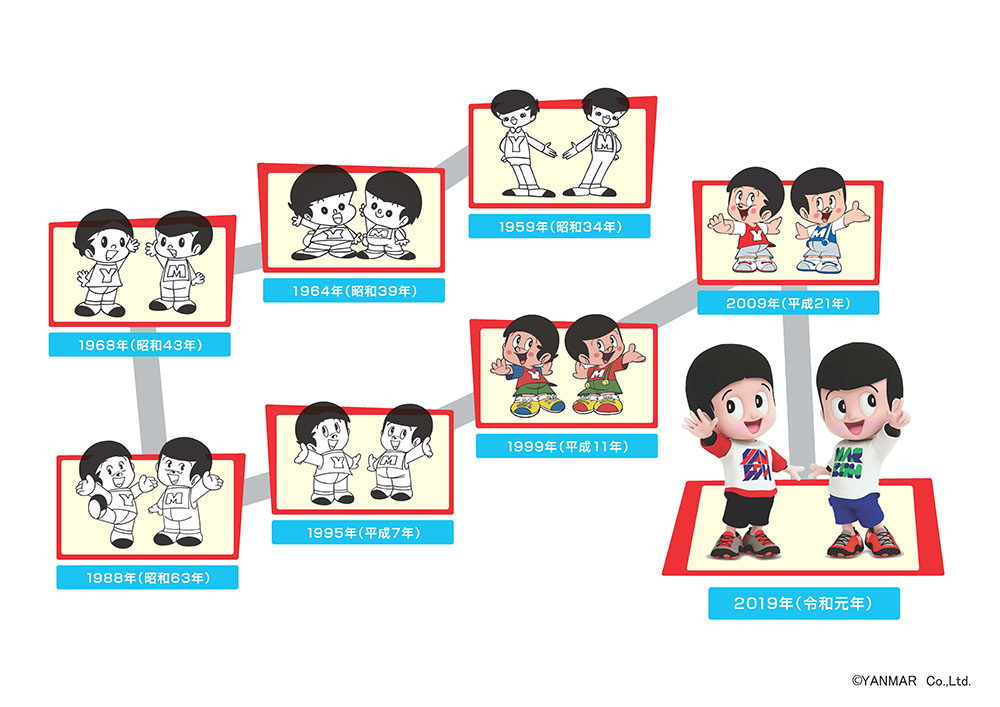

成功事例6.ヤンマーホールディングス株式会社

2012年、創業100周年のタイミングで大規模なリブランディングを行った「ヤンマーホールディングス株式会社」。日本では農業分野や『ヤン坊マー坊天気予報』、ヨーロッパではヨットのエンジンメーカーとしてのイメージが強く、統一した認知の獲得ができていないという課題がありました。

長期にわたって行ったのはインナーブランディング。コンセプトを反映した新社屋の建設、社内向けブランドステートメントの「A SUSTAINABLE FUTURE」の理念を浸透させる活動、オウンドメディア「Y media」の活性化、環境に配慮した活動や発信、ユーザーインタビューの実施など、ステークホルダーの協力も得ながら推進しました。

成功事例7.株式会社湖池屋

1953年に創業したスナック菓子メーカーである株式会社湖池屋は、これまで新商品リリースを通じたリブランディングに成功しています。2023年12月には、代表取締役社長の佐藤章が入社後から現在に至るまでの湖池屋リブランディングの軌跡を語る『湖池屋の流儀 老舗を再生させたブランディング戦略(出版:中央公論新社)』を発売。

消費スタイルの変化に合わせてこだわりのある商品を開発し、競合調査のもと老舗の強みを生かしたスナック市場の開拓を目指したリブランディングのノウハウを公開しています。

参照:株式会社湖池屋 代表取締役社長 佐藤章 著「湖池屋の流儀 老舗を再生させたブランディング戦略」2023年12月20日(水)より発売

成功事例8.カッパ・クリエイト株式会社

カッパ・クリエイト株式会社が運営する「かっぱ寿司」は、1979年に出店された回転寿司チェーンです。創業から39期を迎えた2016年に、新生かっぱ寿司として商品カテゴリーも新たに設定することを発表。

業界一位の売り上げを目指し、リブランディングに挑戦しました。商品カテゴリーのほかに、ロゴのリニューアルや店舗デザインの変更などを行いイメージを刷新した成功事例です。2016年以降も、さまざまなリブランディングに挑戦しています。

参照1:10月1日より”新生かっぱ寿司”スタート!10月の特ネタは「全国お祭り寿司」、旬ネタは「えび&かに」

参照2:カッパ・クリエイト株式会社のプレスリリース(PRTIMES)配信一覧

成功事例9.株式会社トリドールホールディングス

「丸亀製麺」の運営を行う株式会社トリドールホールディングスは、2028年3月期の国内外5,500店舗出店に向けて「グローバル戦略発表会2022」を開催。出店の進捗状況や今後の世界展開に向けた戦略を報告しました。

国内では、「丸亀製麺」は持ち帰り商品「丸亀うどん弁当」の躍進により、大きく成長しました。今後の海外に向けての取り組みとして、日本のうどんブランドを展開すべく「Marugame Udon」リブランディング店舗の出店がロンドン・ピカデリーサーカスに決定していることなどを発表。「食の感動体験」を世界中に届けるグローバルブランドとして、さまざまなアクションに挑んでいます。

参照1:28年3月期の国内外5,500店舗の出店に向けて「グローバル戦略発表会2022」を開催

参照2:株式会社トリドールホールディングスのプレスリリース(PRTIMES)配信一覧

成功事例10.日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社は、1965年に誕生し、ロングセラー商品となった「ココナッツサブレ」のリニューアルを発表。2020年9月7日に全国で、商品の主軸となる「ココナッツサブレ <トリプルナッツ>」「ココナッツサブレ <発酵バター>」の3種類をリニューアル発売しました。

ココナッツのコク深さをアップするために、ココナッツから抽出される“ココナッツオイル”を生地に練り込み、これまで以上の「クセになるおいしさ」を実現。55年目という節目に、ロングセラー商品のリニューアルを行った好事例です。

参考:55年目のおいしさリニューアル!「ココナッツサブレ」 「ココナッツサブレ <トリプルナッツ>」 「ココナッツサブレ <発酵バター>」 を2020年9月7日(月)にリニューアル発売

広報PR担当者の実務:ローンチ前後のコミュニケーション設計

リブランディングは「発表して終わり」ではなく、理解され、共感され、行動につながるまでがプロジェクトです。広報PR担当者に求められるのは、クリエイティブの良し悪しを語ることよりも、変更の背景と狙いを「誤解なく伝わる形」に変換し、社内外のステークホルダーが同じ文脈で受け取れる状態を作ることです。

特にローンチ直後は、賛否のコメント、記者からの照会、社内の問い合わせ、SNSの反応などが同時多発しやすく、準備不足だと炎上や混乱の火種になります。そこで重要なのが、事前に説明ストーリーと運用導線を整え、発表後は反応を観測しながら言葉を磨き、運用に落とし込む設計です。以下は、ローンチ前後で最低限押さえたい実務ポイントを解説します。

発表前:説明ストーリーとFAQを用意する

事前準備の核は「説明責任を果たせるストーリー」を作ることです。以下のような内容を準備しておくと、説明ストーリーとして語りやすく、ステークホルダーにも理解してもらいやすくなります。

- Why(なぜ今やるのか):外部環境の変化や顧客課題、将来像とのギャップを示し、単なる気分転換ではないことを明確にする

- What(何が変わるのか):社名・ロゴなど表層の変更だけでなく、提供価値や体験の再定義を主語に置くと、受け手の納得感が上がる

- How(どう進めたのか):調査や検討プロセス、関与した部署、判断基準を示すと、恣意的な変更と見なされにくなる

- What’s next(これからどう良くなるのか):顧客・社員・社会への具体的な便益を言い切る

- FAQ:批判されやすい論点(費用、狙い、混乱対応、既存ユーザー影響)を先回りして回答準備

プレスリリース:変更点より「提供価値の再定義」を主語にする

プレスリリースは「新ロゴを発表しました」ではニュースになりにくく、関心の中心が見た目の賛否に寄ります。広報PRとしては、変更そのものではなく、何を解決し、どんな価値を提供する企業へ進化するのかを主語に据えることが重要です。リブランディングの文脈では、事業戦略・顧客価値・社会的意義のいずれかにニュース性を接続し、検証可能な根拠(データ、顧客の声、実績、取り組み)を添えると、記事化の確度が上がります。

また、要点が多いほど読み手は迷うため、メッセージは一文で言い切れる核を作り、見出し・リード・引用コメントをその核に揃えます。

素材面では、ブランドガイドラインの抜粋、ロゴ利用上の注意、旧新比較、FAQへの導線など、受け手が迷わないパッケージに整えると実務負荷も下がります。

メディア対応:質問の想定と一次情報(数字・根拠・事実確認)を整える

取材の成否は、記者が「裏取りできるか」「読者に説明できるか」で判断します。したがって、広報PR側は想定問答を「きれいな言葉」で作るだけでなく、一次情報の束ね方を準備しておく必要があります。具体的には、変更理由を裏付ける市場データや顧客調査の要点、事業戦略上の位置づけ、社名・ロゴの意図、今後のロードマップ、既存顧客への影響と移行措置などを、出せる範囲で整理します。

さらに、誰が最終確認するか、何時間で返すか、禁則事項は何かなどの事実確認フローを決めておくと、対応が属人化せず、スピードと正確性を両立できます。

SNS・コミュニティ:反応を見て言葉を磨く

SNSでは、情報は正確さよりも感情で拡散されます。ローンチ直後に重要なのは、反応の量よりも質を観測し、「どこで誤解が起きているか」を早期に見つけることです。例えば「結局何が良くなるのかが分からない」「前の方が良かった」「コストをかける余裕があるのか」といった論点は定番で、ここに対しては反論ではなく補足として、短く具体的に説明する姿勢が信頼を作ります。

煽り気味のコピーや内輪の盛り上がりを前面に出すと、賛否がデザイン論争に寄りやすいので、提供価値・体験の改善点を継続的に示す設計が有効です。コミュニティがある場合は、先行説明会などで質問を受け、FAQに反映することで、言葉が現場仕様に磨かれていきます。

社内広報:社員が説明できる状態を作る

社外に向けた発表の前後で最も影響が大きいのは、実は社員の振る舞いです。社員が「なぜ変わるのか」を説明できないと、顧客接点(営業・CS・採用面談・店舗)で不安が増幅し、外部の疑問が解消されません。そこで社内広報では、全社員向けの要点整理に加え、接点別のトークスクリプトを用意しましょう。

例えば営業には競合比較での言い方、CSには問い合わせテンプレ、採用には候補者への説明、管理部門には社名変更の実務手順など、部門ごとに必要な粒度が違うため、同じ資料を配るだけでは不足します。合わせて、ロゴデータ、表記ルール、テンプレ資料、SNS投稿ガイド、問い合わせ窓口を配布し、質問が集まったら更新していく運用を作ると、リブランディングが「イベント」ではなく「組織の共通言語」として定着していきます。

リブランディングはタイミングや手段を選びながら企業が一丸となって長期的に取り組む

企業のステークホルダーに対して与える印象や企業のあり方を再定義して、共通イメージとして認識してもらうための活動であるリブランディング。新規市場開拓、社員エンゲージメントやユーザーのロイヤリティの向上、競合との差別化といったメリットが多くあります。

リブランディングは社運をかけたプロジェクトになるので、ステークホルダーとのコミュニケーションを密にとりながら必要に応じた手段を選択して取り組みます。課題や新しく獲得したい認知や刷新したい提供価値を言語化し、首尾一貫して発信できる体制づくり、活動を目指して取り組んでいきましょう。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

リブランディングに関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする