経営における人的資本の重要性が高まる中、企業と社員の関係性も大きく変化しています。こうした時代背景のもと、社員一人ひとりのエンゲージメントを高め、健全で前向きな職場環境を築くには、コミュニケーションスキルの向上が欠かせません。

中でも注目されているのが、自分の意見や感情を適切に伝え、相手を尊重しながら対話する「アサーション」です。相互理解を促進し、信頼関係を深める有効な手法として、アサーションスキルは職場や日常生活のさまざまな場面で活用されています。

本記事では、「アサーションとは何か」という基本から、職場での実践方法、効果的なトレーニング法まで、アサーションを正しく身につけるための知識をわかりやすく解説します。

アサーションとは?意味と定義を解説

アサーションとは、相手と自分の双方を尊重しながら、自分の意見や感情を適切に伝えるコミュニケーションスキルのことです。英語の「assertion(自己主張)」に由来する言葉で、単なる自己主張ではなく、相手との相互理解や信頼関係を築くことを目的としている点が特徴です。

アサーションスキルを身につけることで、意見の衝突を防ぎながら、建設的で前向きな対話を進めることができ、良好な人間関係の形成にも繋がります。

アサーションが生まれた背景

アサーションの起源は1950年代に遡ります。アメリカの心理学者ジョセフ・ウォルピが、自己主張が苦手な人へのカウンセリング技法として開発したのが始まりです。このスキルは、「自分を表現しながらも相手を尊重する」というアサーティブな考え方に基づいており、1960~70年代の公民権運動や女性解放運動の中で、「誰もが自分らしく生きる権利を持つ」という理念のもと、社会全体へと広がっていきました。

現在では、アサーションはコミュニケーションスキルであると同時に、個人の尊厳や多様性を尊重する社会的価値観としても位置づけられています。

アサーションと似た言葉の違い

アサーションは「自己主張」と訳されることが多いため、アグレッシブな主張や単なるコミュニケーションスキルと混同されがちです。しかし、アサーションは自分の意見を通すこと自体を目的とするものではなく、「自分も相手も尊重したうえで、建設的な合意をつくる」ための考え方と技法である点に本質があります。

たとえば「自己主張」は、自分の意見や要求を前に出す行為そのものを指し、相手への配慮が欠けると衝突を生みやすくなります。一方で「配慮」や「忖度」は、相手を優先するあまり自分の意見を抑え込む方向に傾きやすく、結果として不満や誤解を溜め込む原因になります。アサーションはこの両極端を避け、事実・感情・要望を整理したうえで、対等な立場から伝える点に特徴があります。

また「傾聴」や「共感」はアサーションを支える重要な要素ですが、それ自体が結論や合意を導くわけではありません。アサーションは、傾聴や共感を土台にしながら、次の行動や判断につなげるための実践的なコミュニケーション手法だと整理すると理解しやすいでしょう。

アサーションが注目されている背景・理由

アサーションが近年あらためて注目されている背景には、働き方や組織のあり方が大きく変化している現状があります。

従来のように上下関係や役割分担が明確で、一方向の指示や報告が中心だった時代とは異なり、現在の職場では対話を通じた合意形成や相互理解が成果に直結する場面が増えています。そのなかで、意見の違いを前提にしつつ、衝突や萎縮を生まずに前進するための「伝え方の技術」として、アサーションの重要性が高まっているのです。

単なるマナーや心構えではなく、組織の生産性や信頼性を支える基盤として捉えられるようになっている点が、注目度の高まりを象徴しています。では、詳細を解説します。

心理的安全性と1on1の普及で「伝え方」が成果に直結する

心理的安全性が高い組織ほど、成果やイノベーションが生まれやすいという考え方が浸透するにつれ、1on1や対話の質が重視されるようになりました。しかし、場を設けるだけでは十分ではなく、その場で何をどう伝えるかが成果を左右します。

率直に話そうとするあまり攻撃的になったり、関係性を気にしすぎて本音を飲み込んだりすると、対話は形骸化しがちです。アサーションは、事実と感情、要望を整理しながら伝えることで、相手を防御的にさせず、行動や改善につながる会話を可能にします。心理的安全性を「雰囲気」ではなく「再現可能なコミュニケーション」として支える点が、アサーションの強みといえるでしょう。

ダイバーシティ推進で「意見の違い」を前提にする必要が増えた

年齢、性別、国籍、価値観、働き方が多様化する中で、「同じ前提でわかり合える」状況は少なくなっています。意見が食い違うこと自体は問題ではなく、その違いをどう扱うかが問われる時代です。

アサーションは、相手を説得したり同意させたりする前に、「違いがあること」を前提として対話を設計します。そのため、自分の正しさを押し付けるのではなく、なぜそう考えるのか、どこまでなら歩み寄れるのかを明確にできます。ダイバーシティを単なるスローガンで終わらせず、実務で機能させるための共通言語として、アサーションが活用されるようになっています。

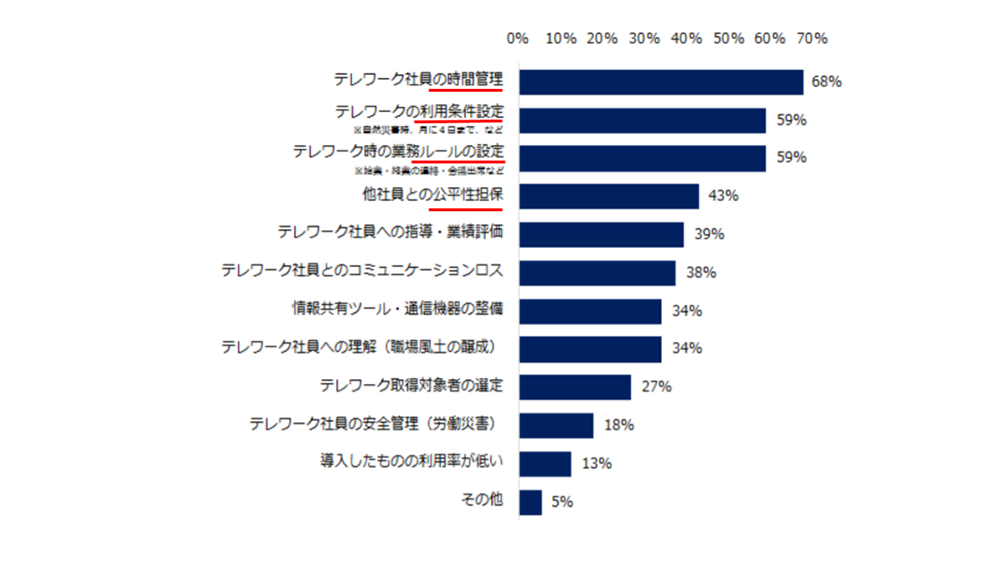

リモート・チャット中心で誤解が増え、意図の明文化が必須になった

リモートワークやチャットツールの普及により、表情や声のトーンといった非言語情報が伝わりにくくなりました。その結果、短い言葉が強く受け取られたり、意図しない解釈が生まれたりする場面が増えています。アサーションの考え方は、前提や背景、要望を言語化することを重視するため、こうした誤解のリスクを下げるのに有効です。

「なぜこの依頼をするのか」「どうなれば良いのか」を補足するだけで、受け手の受け取り方は大きく変わります。非対面環境だからこそ、アサーティブな表現がコミュニケーションの質を支えています。

ハラスメント・炎上リスクの回避としても重要性が高まっている

価値観の変化により、これまで問題視されなかった表現や態度が、ハラスメントや炎上につながるケースも増えています。その多くは悪意ではなく、「良かれと思って」発した言葉が原因です。

アサーションは、自分の意図を明確にしつつ、相手の尊厳を損なわない表現を選ぶための指針となります。結果として、組織や個人が不必要なリスクを抱え込むことを防ぎ、安心して意見を交わせる環境づくりに寄与します。

アサーションを身につける3つのメリット

アサーションを身につけることで多くのメリットがありますが、「自分」「・相手」「・マネジメント」の3つの視点から、具体的なメリットをご紹介いたします。

メリット1.自身を表現できる

アサーションは双方の考え方を尊重し、異なる意見であっても歩み寄って物事を進めるコミュニケーションです。これまで会社の中では一方的な上意下達のコミュニケーションが多く見られ、自分の意見を言うことを諦めて我慢してきた人も多いと思います。

アサーションを学ぶことで、自分の言いたいことをきちんと伝えられるようになり、相手への遠慮や意見を抑え込む必要がなくなります。その結果、自分自身のストレスが軽減され、自己肯定感も向上します。これにより、仕事に対する意欲やパフォーマンスも大きく改善されるでしょう。

メリット2.相手を大切にし、信頼関係を築ける

相手が一方的なコミュニケーションをとる人でも、その人がそのようなコミュニケーションをとるに至った背景を理解し、寄り添うことは重要です。アサーションは、自分だけでなく相手の考えや背景も理解し、尊重する姿勢を大切にします。

特にビジネスにおいては、同じ目的を共有していても、情報量や思考プロセスの違いから意見が食い違うことがあります。そこで、アサーティブな考え方「人はそれぞれ違う考え方を持っている」という前提を理解するだけで、その後のコミュニケーションのとり方やアウトプットの仕方が大きく変わってきます。相手を尊重する態度は信頼関係を深めるきっかけとなり、結果として自身のパフォーマンス向上やチーム全体の成果向上にも寄与します。

メリット3.コミュニケーションリスクを回避できる

マネジメントの観点でもアサーションを学ぶことは非常に重要です。先に説明した通り、会社やマネージャーが置かれてる立場は大きく変化しています。

これまでは問題にならなかった表現や対応が、ハラスメントやメンタルヘルスの不調、人材の流出といったリスクにつながることを理解しなければなりません。

「聞いているつもり」「説明しているつもり」の「つもり」が、相手に対して本当に伝わっているかをしっかり見極めて、相互尊重のコミュニケーションを心がけるだけで、職場でのさまざまなリスクを回避することができます。

アサーションにおける自己主張の3つのタイプ

ウォルピは私たちが使っているコミュニケーションスタイルは、3つのに分かれると提唱しています。

それぞれの特徴を理解することで、アサーションをより効果的に活用できます。

1.攻撃的な表現をしがちな「アグレッシブ」

アグレッシブなタイプは、自分の意見は正しいと思い込み、相手の状態や相手の意見を無視して、自分の価値観を押し付け、優位に立とうとする傾向にあります。

表面的には強い自己主張ができるように見えますが、その背景には、「相手が意見を聞いてくれないから悪い」と他責的な考えが潜んでいます。直接的に攻撃をするのではなく、陰で文句を言ったり、相手の意見を無視したり、邪魔をしたりするのもこのタイプにあたります。

意見や態度をはっきり表現できることは良いことですが、自ら周囲との軋轢や誤解を生んでしまいます。

2.自己表現が苦手な「ノン・アサーティブ」

ノン・アサーティブは自分よりも相手のことを優先し、自分の言いたいことを言わず、結果として相手の言うことを聞き入れてしまう傾向があります。

優しく穏やかな人が陥りやすく、人から言われたことを断れなかったり、自分の考えや主張をする際もはっきりせず、曖昧な表現をしてしまうため、相手に意見が聞き入れられず、ストレスを抱え込んでしまいがちになります。

また相手の言い分を受け入れてしまうために、「相手が決めたことだから」と責任感を持ちづらくなってしまうこともあります。

優しさや穏やかさは相手を不愉快にしないという良い面もありますが、仕事においては評価されづらく、ストレスを抱えてしまいます。

3.相手と自分のバランスがとれる「アサーティブ」

アグレッシブとノン・アサーティブの良い部分をバランスよく兼ね備えたのがアサーティブタイプです。

相手の気持ちや背景を配慮したうえで、自分の主張・考えを伝え、場の空気を大切にします。状況に応じて、言葉や態度など表現をうまく使い分けることができます。個人のストレスを軽減するだけではなく、チーム全体の生産性や満足度を向上させる理想的なコミュニケーション方法といえます。

アサーションを習得するトレーニングステップ

アサーションスキルは、一度学んだだけで身につくものではなく、段階的なトレーニングによって徐々に定着していくものです。では、どのようにアサーションスキルを身につけることができるのでしょうか。職場や日常生活において実践的に活用できるようになるための3ステップをご紹介します。

STEP1.自己スタイルの診断と理解

まずは自分自身のコミュニケーションスタイルを客観的に把握することが重要です。アグレッシブ(攻撃的)、ノン・アサーティブ(受け身的)、アサーティブ(自己主張と尊重のバランス)の3つのタイプの中で、自分がどの傾向にあるのかを診断ツールやチェックリストなどを活用して確認します。これにより、どのような場面で自分の表現が偏りがちか、改善の方向性が明確になります。

STEP2.ロールプレイやワークシートで練習

自分の課題を把握した後は、具体的なコミュニケーション場面を想定したロールプレイやワークシートを用いたトレーニングを行います。例えば、苦手な上司への要望、チームメンバーへのフィードバックなど、リアルなシチュエーションを使って、アサーティブな言い回しを考え、練習することで、実践に近い形でスキルを磨いていきます。

STEP3.実践とフィードバックで定着させる

最後のステップでは、実際の職場や生活の中でアサーティブなコミュニケーションを意識的に実践し、周囲の反応や自身の手応えを記録・振り返ることでスキルを定着させます。

上司や同僚との1on1や日報などを活用してフィードバックをもらうことも有効です。また、自分の感情の動きや成果を記録する「アサーション日誌」をつけることで、自分の変化を客観的に振り返ることができます。

アサーティブを実現する3つの方法

次に、アサーティブな状態を作るために実践できる3つの方法をご紹介します。

DESC法

アサーションを体系的にまとめた方法で、以下の4つに分類しています。

D(describe):主観を交えず、自身の状況や相手の行動を客観的に伝える

E(explanation):自分の意見や感情を表現し伝える

S(suggest):相手が望む行動、妥協案、打開策を提案する

C(choose):提案の実行/不実行結果を想像し、結果に対する選択肢を示す

自身の話したいことを4段階に分類して伝えることで、相手を尊重し衝突を回避したうえで、具体的な案を探る方法です。

I(アイ)メッセージ

自身を主語として相手に伝える手法です。

相手に対して反対意見を示すとき、「普通はこうだよね」や「ほかの人はこう考えている」といった相手からすると1対多数となるような構図では、なかなか腹落ちさせることはできません。「私(I)はこう考えているよ」と言い、自身を主語として伝えることで、1対1でフェアに話をしている構図を作り、相手を責めたり、意見を押し付けるような印象になることを避け、自分の言いたいことを適切に伝えることができます。

言語的・非言語的アサーション

上記の2つは言語的なアプローチ方法ですが、表情やボディランゲージといった非言語的なアプローチも、アサーションにおいては大切です。

人はコミュニケーションをとる際、内容だけでなく、相手の表情や態度、声のトーン、身振り手振りなどから気持ちや感情を判断しています。

相手にとって気持ちいい非言語的コミュニケーションを意識することで、より円滑な関係を築きやすくなります。

アサーションを実践する際の3つのポイント

「なぜアサーティブになれないのか?」と悩む人も多いでしょう。その理由の大半は、相手に対して伝え方がわからない、または伝える自信や勇気がないということに起因します。これらの課題を克服するためには、以下3つのポイントを理解し備えることが重要です。

ポイント1.会話のゴールを設定する

会話に入る前に、その会話のゴールを設定しましょう。例えば結果を出すための会話であれば、課題に対する具体的な解決策を提示し、すりあわせることが必要になります。

また会話のゴールを関係性の構築に置くのならば、相手や自身の状況を共有し、理解するために時間を使いましょう。

お互いなんとなく会話を始めるのではなく、このように会話のゴールを設定して話すだけでその時間のコミュニケーションの質が変わってきます。

ポイント2.伝えたいことを整理する

会話のゴールが設定できたら、その会話に向けて準備することも変わってきます。

お互いの課題解決に向けてDESC法などを用いて、伝えたいことを整理しましょう。

- 事実と問題点:何が起きていて、その問題が何かを事実をもとにまとめる

- 自身の感情:事実や問題に対する自分の気持ちを言語化する

- 要望と提案:具体的に実現可能な要望・提案を行う

このように簡単にまとめておくだけで、はっきりと相手に意見を伝えることができるようになります。

ポイント3.伝える際の心構え

事前にゴールを決めて伝えたいことを整理しても、最後に伝える自信や勇気がなければ良いコミュニケーションにはなりません。

アサーティブな関係を作るために4つの心構えをもって臨みましょう。

- 誠実:相手に対しても自分に対しても、誠実にごまかさないようにする

- 率直:簡潔に具体的に、相手に伝わるように話す努力をする

- 対等:相手を一人の人間として尊重し、自分自身も卑屈にならないようにする

- 自己責任:会話によって生まれた結果を他人のせいにしないようにする

職場でのアサーションの活用場面

アサーションは抽象的な理論ではなく、日々の業務の中で具体的に使うことで価値を発揮します。職場には利害や立場が異なる人が集まり、調整や交渉が避けられません。そうした場面で、感情的な対立や一方的な我慢に陥らず、前向きな合意をつくるための実践例を押さえておくことが重要です。

次に、現場で頻出する状況を「社内調整」「対外折衝」「人事・採用」の観点に整理し、誰が読んでも再現しやすい形で具体例を紹介します。

上司への要望:業務量・期限・優先度を調整する

上司への相談や要望は、遠慮や萎縮から曖昧になりやすい場面です。アサーションでは、まず事実として業務量や期限の状況を共有し、そのうえで自分の負荷や懸念を伝えます。そして「どの業務を優先するか」「期限をどう調整できるか」といった具体的な要望を提示します。

たとえば「Aを今週納品するにはBの締切を来週に調整したい」など、代替案を添えることがポイントです。感情だけを訴えるのではなく、選択肢を示すことで、上司は判断材料を得られ、建設的な意思決定に効果的です。

部下・後輩へのフィードバック:注意ではなく改善の合意を作る

指摘や注意が必要な場面では、人格否定と受け取られない配慮が不可欠です。アサーションを用いることで、行動や事実に焦点を当て、期待する状態や改善案を明確に伝えられます。

具体的には、一方的な叱責ではなく、どうすれば次にうまくいくかを共有し、必要であれば支援策や基準も提示します。これにより、相手の納得感と成長意欲を引き出しやすくなるでしょう。

伝える側は「責める」のではなく「次の成功条件を合意する」姿勢に切り替えることが重要です。

同僚との衝突:責めずに認識合わせし、手戻りを止める

同僚間の衝突は、前提や解釈のズレから生じることが少なくありません。アサーションでは、「自分はこう理解していた」「この点で困っている」と整理して伝えることで、責任追及ではなく認識合わせに軸足を置けます。さらに、合意すべき論点を「目的」「役割分担」「期限」「品質基準」に分解すると、感情の応酬ではなく業務の整理として話が進みます。結果として、手戻りや二重作業を減らし、関係性も損ねずに前進できる確率が高まるでしょう。

取引先対応:謝罪と主張を両立し、条件を整える

外部とのやり取りでは、関係維持と自社の立場の両立が求められます。アサーションは、謝罪すべき点と主張すべき点を切り分けて伝えるのに有効です。

たとえば遅延が起きた場合は、まず事実と影響を認めて謝意を示し、次に再発防止や代替案を提示します。そのうえで、対応可能な範囲や条件(追加費用、再調整できる納期、受け入れ基準など)を明確にすることで、過度な譲歩や対立を避けられます。誠実さと線引きを同時に成立させる設計が要点です。

チャット・メール:短文ほど誤解が増える前提で補助情報を添える

テキストコミュニケーションでは、意図が省略されがちです。アサーションの視点で、背景や目的を一言添えるだけでも、受け手の解釈は大きく変わります。

短文ほど誤解が生じやすいという前提に立ち、「目的」「期限」「判断してほしいこと」「前提」を短く補助情報として入れるのが有効です。特に依頼や修正依頼は、要求だけが強く見えやすいため、「なぜ必要か」「何をもって完了か」を添えることで、相手にとっても動きやすいメッセージになります。

人事評価:納得感のある評価面談を成立させる

人事評価にはさまざまな手法があるものの、最終的には評価を伝えられる側が納得できるかが重要です。そのため、評価をして伝える側のマネージャーも、評価を受ける部下側もアサーションスキルを身につけることは重要です。

組織にアサーションが浸透していると、心理的安全性が高まり、上下関係にかかわらず対等な信頼関係とコミュニケーションができるようになります。

評価という話しづらい場面だからこそ、アサーションスキルを活用し、納得度の高い会話をできるようにしましょう。

採用面接:対等な対話で魅力付けと見極めを両立する

採用面接においてもアサーションは非常に重要です。採用という場面では、会社が選ぶ側、応募者が選ばれる側と双方が考えがちですが、人材確保が難しい現在では、応募者にも選ぶ権利があることを理解しなければなりません。

これを理解せずにいると面接担当者が威圧的になったり、応募者が萎縮して対等な会話ができなくなります。採用は採ったら終わりではなく、入社後に気持ちよく活躍してもらうこと、仮に不合格になったとしても関係性が続くことを考えて、相互に尊重できるコミュニケーションを心がけましょう。

アサーションに関する資格

アサーションに関して国家資格などの公的資格はありませんが、国内でアサーションの啓発活動を展開されているNPOである「アサーティブジャパン」や、「日本サービスマナー協会」が提供する講座などがあります。体系的、かつ実用的なアサーションのスキルを学ぶことができる講座です。

講座紹介

アサーティブトレーナー養成講座(アサーティブジャパン)

アサーティブコミュニケーター認定講座(日本サービスマナー協会)

アサーションを学ぶのにおすすめの本

日本のアサーショントレーニングの第一人者である平木典子さんの著書をご紹介します。

マンガでやさしくわかるアサーション

わかりやすい解説と実際に起こりそうなストーリーマンガで、アサーションを勉強してみたいという初心者の方に非常に読みやすい本です。

書籍詳細

書名:マンガでやさしくわかるアサーション

著者:平木典子 出版:JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)l

三訂版 アサーション・トレーニング

実際にビジネスやプライベートで起こりうるシーンでのアサーション活用について、心理学の新しい理論を取り入れて執筆されており、はじめて、アサーション・トレーニングに触れる方に必読の本です。

書籍詳細

書名:三訂版 アサーション・トレーニング

著者:平木典子 出版:金子書房l

アサーションがうまくいかない原因と対処

アサーションを学んでも、「頭では理解できるが、実践が難しい」と感じる人は少なくありません。専門家の視点で見ると、その原因の多くは表現技法の不足ではなく、目的設定や前提理解のズレにあります。

アサーションは自己主張のテクニックではなく、相互理解と合意形成を前進させるための思考様式でもあります。つまずきやすいポイントを構造的に捉え、あらかじめ対処の観点を持っておくことで、実践時の再現性は大きく高まります。

「正しさ」で押し切ろうとしてしまう

自分の意見が論理的で合理的だと感じるほど、「理解してもらう」から「納得させる」へと無意識に目的がすり替わり、語気が強くなりがちです。

心理学の観点では、人は正論を突きつけられるほど防衛的になり、内容よりも関係性に注意が向きます。

アサーションでは、正誤の証明ではなく「次にどう合意するか」をゴールに据え、相手の選択余地を残した表現へと調整することが重要です。正しさを下げるのではなく、合意への距離を縮める視点が求められます。

感情を抑えすぎて要望が曖昧になる

配慮や関係維持を重視するあまり、自分の不満や困りごとを曖昧に包み込み、結果として何を求めているのかが伝わらないケースも多く見られます。

専門的には、感情の抑圧はコミュニケーションのノイズを減らすどころか、メッセージの解像度を下げる要因になります。アサーションでは感情をぶつける必要はありませんが、「困っている」「負荷が高い」といった事実に紐づく感情は、要望の背景として適切に言語化することで、相手の理解と協力を引き出しやすくなります。

相手事情の理解がなく提案が成立しない

自分にとって合理的な提案であっても、相手の制約条件や評価軸を踏まえていなければ、実行段階で頓挫しやすくなります。交渉理論の観点では、要望単体ではなく「相手にとっての実現可能性」を同時に提示することが合意形成の前提となります。

アサーションにおいても、相手の立場、権限、リソースを一度言語化したうえで提案を組み立てることで、「できない理由探し」ではなく「できる条件探し」の対話へと転換していきましょう。

タイミングが悪く、内容以前に受け取られない

どれほど整理された表現でも、相手が多忙であったり感情的に不安定な状態では、メッセージの意図が正しく届きません。認知心理学では、注意資源が枯渇している状態では新しい情報は防衛的に処理されるとされています。

アサーションは言い方だけでなく、伝える「場」と「間」を含めた設計が重要です。相手の状況を観察し、今は共有なのか、合意形成なのかを見極めてタイミングを選ぶことも、専門的には重要なスキルの一部といえます。

組織でアサーションを定着させる方法

アサーションは個人の対人スキルに留めるよりも、組織の仕組みや運用に組み込むことで、効果が持続的に広がります。専門家の立場では、属人的な「できる人頼み」の状態が最もリスクが高く、文化として根付かせるには制度設計と評価軸への接続が不可欠です。対話の質を個人任せにせず、組織共通の前提として整えることで、心理的安全性と意思決定の質を同時に高めることが可能になります。

最後に、アサーションを組織に定着させる具体的な方法を解説します。

1on1と評価面談に「型」を組み込む

1on1や評価面談は、アサーションを実践する最も効果的な場です。専門的には、対話の質は話者の能力よりも構造によって大きく左右されます。

事実共有、認識確認、要望・期待、次アクションという流れを共通の型として定義するだけでも、感情的な対立や誤解は減少するでしょう。話す順序と目的が共有されていることで、上下関係に依存しない対等な対話が成立し、心理的安全性の土台づくりにも寄与します。

会議運営ルールを整え、発言と合意を可視化する

会議で声の大きい人の意見だけが通る状態は、アサーションが機能しない典型例です。専門家の知見では、発言機会と合意プロセスを明示することで、参加者の認知負荷が下がり、建設的な意見が出やすくなります。

発言順、論点整理、合意事項の可視化をルールとして定めることで、個々の表現力に依存せず、アサーティブな対話を前提とした意思決定が可能になります。

研修を単発で終わらせず、現場伴走とセットにする

アサーション研修を実施しても、日常業務に戻ると元のコミュニケーションに戻ってしまうケースは少なくありません。行動変容の専門領域では、学習と実践の間にフィードバックループを設けることが不可欠とされています。

研修後に1on1や会議での実践を振り返る場を設け、成功例と改善点を言語化することで、スキルは個人の知識から組織の実践へと昇華していきましょう。

心理的安全性の指標と合わせて効果を見える化する

アサーションの定着を評価するには、主観的な感想だけでなく、組織指標との接続が重要です。専門的には、エンゲージメントスコア、離職率、1on1満足度、発言率などと併せて見ることで、対話の質が組織成果にどう影響しているかを把握できます。

数値と紐づけて可視化することで、アサーションは「良い話し方」ではなく、組織パフォーマンスを支える実務施策として位置づけられるようになるでしょう。

アサーションスキルを活用して、一人ひとりの違いを理解した前向きなコミュニケーションを

採用広報や人事担当者は社内外の多くの人と接しますが、話しやすい人、話しにくい人、好きな人、苦手な人、コミュニケーションをとる際にさまざまな感情が発生することもあるでしょう。

人事として中立・公正にと常に心がけていても、やはり相手やシチュエーションによっては、「なんでこんなことが理解できないの?」と攻撃的になることもあれば、「この人には本音を言いづらいな⋯⋯」と消極的になることもあります。

アサーションという考え方を学ぶことで、自分と相手の状況を客観視すること、思考のプロセスや会話に臨む姿勢が一人ひとり違うことを理解して、少しずつですが、ストレスをためることなく、新たな答えを導く可能性が広がります。

本記事を参考に、アサーションについて学び、日々のコミュニケーションに活かしてみてください。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

アサーションに関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事ダイバーシティとは?種類・企業が多様性を推進する意味・メリットなど基礎知識を徹底解説

- 次に読みたい記事セルフコンパッションとは?高める5つの実践方法をわかりやすく解説

- まだ読んでいない方は、こちらから採用ブログとは?10のネタ・始め方から運営方法のポイント・事例まで紹介

- このシリーズの記事一覧へ