政治、経済情勢の変化、自然災害、自己、製品の不具合、経営課題──。近年、企業を取り巻くリスクはじつに多様化しています。

こうしたリスクに備え、迅速な意思決定と的確な初動対応を可能にする「危機管理マニュアル」は、企業のリスクマネジメントにおける基盤であり、組織の信用維持・存続・成長の鍵を握るものです。

本記事では、危機管理マニュアルを整備するうえで押さえるべき基本項目や作成プロセス、実効性を高める3つの重要なポイントを詳しく解説します。危機は予告なく訪れるもの。リスクはいつ顕在化してもおかしくありません。まだ危機管理マニュアルを整備していない企業は、ぜひ参考にしてみてください。

危機管理マニュアルとは?

危機管理マニュアルとは、企業や組織が直面しうるリスクを事前に洗い出し、万が一そのリスクが顕在化した際に、被害を最小限にとどめ、迅速かつ適切に対応するための行動指針を体系化した文書です。

災害や事故、譲歩漏洩や不祥事などの、発生を完全に防ぐことが難しいトラブルは予期せず発生してしまうもの。予防も大切ですが、発生後にすぐ適切な対応をしなければ、ダメージがより大きくなってしまいます。

「リスク対応組織」や「担当責任者」「緊急事態対応体制」までを具体的に定めたマニュアルがあることで、迅速かつ適切に行動しやすくなります。作成する目的として、以下の5つがあげられます。

危機管理マニュアルを作成する目的

危機管理マニュアルは、単なる対応マニュアルではなく、組織全体のリスク感度と対応力を高めるための基盤でもあります。主な目的は次の5つです。

危機管理マニュアルを作成する目的

- 社員に、自社を取り巻くリスクや危機管理体制を理解してもらう

- 危機管理の目的、基本方針、準備、体制、方法などを明確にし、リスク顕在化時に迅速に対応できるようにする

- 危機管理体制における責任者や部署などの役割を事前に決定する

- 緊急時における自社の考え方や行動指針を示し、リスク顕在化時に行動しやすくする

- 緊急時の対応に漏れがないようにチェックする

危機管理マニュアルとBCPとの違い

危機管理とよく似た言葉に「BCP(Business Continuity Plan)」があります。日本語で「事業継続計画」ともいい、大災害、テロ、不祥事、事故などの非常事態が発生し、自社へ直接的な影響があり、事業継続が困難になった場合を想定して準備しておく計画のことです。

危機管理ではさまざまなリスクの顕在化について「初動対応の迅速化と被害の最小化」に主眼を置くのに対しが、BCPにおいては、人命優先で自社設備の被害も最小限に食い止めつつ、「重大危機下における業務の継続」にフォーカスしており、より中長期的・経営戦略的な視点が求められます。両者は密接に関連しながらも目的とスコープが異なるため、それぞれを正しく理解し、併せて整備することが理想です。

BCPについては、以下の記事で解説しています。あわせてご参照ください。

危機管理は「事前」と「事後」に分かれる

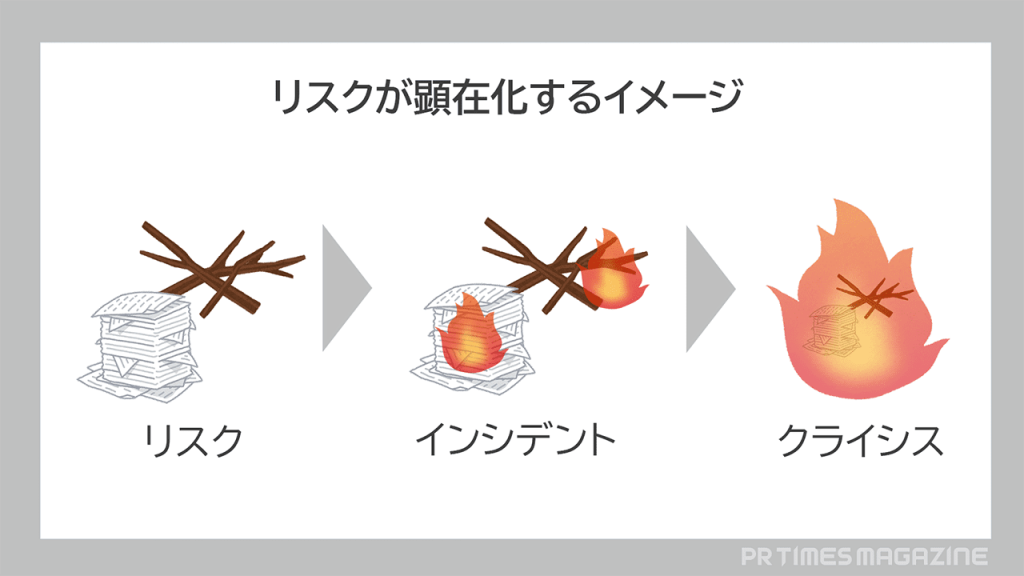

企業の危機管理は、リスクが顕在化する前と後に分かれます。リスクは、例えば紙や木のように火種となりえるもの、と考えれば理解しやすいでしょう。燃え上がってはいないものの、常に存在するので、「リスクが発生する」というよりも「顕在化する」と表現したほうが正確といえます。

リスクが顕在化すると、「インシデント」や「クライシス」に発展します。最小限に抑えるために前もって対策すること、発生してしまった後に被害を最小限に食い止めることは、同じくらい重要といえます。予防のための対応を「リスクマネジメント」、甚大なリスクが発生した後の対応を「クライシスマネジメント」などと、分けて考えることも。

危機管理マニュアルの作成においては、事前と事後の対応をともに盛り込んで作成するのか、事後対応のみか、それぞれに分けて作るのか、担当者間で相談しながら決めていきましょう。

| リスクマネジメント | リスクの回避、低減策も含む |

| クライシスマネジメント | 顕在化したリスクへの対応、被害食い止め |

危機管理マニュアルに必要な6つの項目

危機管理マニュアルにあれもこれもと内容を詰め込んでしまうと、いざという時に情報が多すぎて使いにくいマニュアルになってしまいます。必要な内容のみを記載して、多くてもA4で10枚程度にまとめましょう。リスクが顕在化してしまった後の対応を軸としたマニュアルに必要な6つの項目を紹介します。

1.目的・基本方針

どのような目的で危機管理マニュアルが作成されたのかを記載します。例えば、社員の安全確保や二次被害の防止、被害の最小化など、具体的に明記しておくとよいでしょう。

危機管理に対する基本方針についても明確にしましょう。例えば、「リスクマネジメントは本マニュアルに基づいて実行する」「全社員は、コンプライアンスの精神に則り、各種法令や規則などを遵守しつつ行動する」「クライシス発生時は、全社員が身の安全を確保しながら対応する」などの指針です。

2.危機レベルの設定および被害予測

対応する内容や責任者が変わってくるため、「危機レベル」の設定をしておく必要があります。発生する事案による被害規模の予測や被害額を算出することで区分できます。被害額の正確な算出は難しいですが、例えば製品に関する事故が発生した場合、

- 製品の自主回収

- 工場のライン停止

- 取引の停止

- レピュテーション低下

などのシナリオに基づき、大まかに算出しておくとよいでしょう。危機管理マニュアルを社内で共有するときは、規模の大きさに応じて数字で示したり、図表などにして色分けしたりするとわかりやすいです。

3.危機発生時の取り組み

危機が発生した直後は、迅速な対応が重要です。初動で迷わないために、具体策とその流れをマニュアルに記載するようにしましょう。以下の内容を危機管理マニュアルに盛り込むと、取り組むべき行動が明確になりやすいです。

- 危機発生直後の行動

- 現状把握のために確認すべき項目

- 対策本部の運営要領

- 対策本部の各役職者と責任権限

- 対策本部の設置場所と必要備品について

- 情報管理・社内通達・エスカレーションの方法

- 緊急時のプレスリリース・記者会見のワークフロー

- 対策本部会議の議事録テンプレート

- 危機レベル別の経過時間ごとに行うべき業務

- 危機発生時の広報指針

- 日報などで行動履歴を記録すること

4.復旧への取り組み

リスクが顕在化する前の状態に復旧させる取り組みが必要となります。リスクが顕在化した状態とは、災害やシステム障害、事故などの危機の発生です。業務復旧のために危機管理マニュアルへ盛り込むべき取り組みは、以下の通りです。

- 通信手段の復旧

- オフィス機能の回復

- 救援備品の調達と配送

- 業務復旧に必要な人数の把握と補給体制の確立

- 出社可能な社員の把握と勤怠管理

- 被災者への援助(居宅や手当など)

- 被害額の算出と運転資金の確保

5.危機発生時の業務指示項目

危機発生時においても企業を存続させるためには、組織として優先すべき「最小限の中核業務」を明確に定義することが不可欠です。

たとえば、物流業であれば受発注システムの維持、小売業であれば店舗営業の継続、金融業であれば顧客資産の保全対応が該当します。あらかじめ各部署で重要業務とその要件(必要人員・設備・情報)を整理し、レベル別に対応方針を策定しておくと、混乱を最小限に抑えられます。

また、マニュアルには業務停止ラインや代替手段、代替責任者まで明記することで、責任者不在時でも業務継続が可能になります。被害の拡大を防ぎ、顧客・取引先への信頼を維持するためにも、実行可能かつ現実的な指示体系を構築しておくことが肝要です。

6.緊急連絡網

危機発生時の初動対応においては、社内外への迅速かつ正確な連絡が重要な鍵を握ります。そのため、危機の種類や深刻度に応じて、誰が誰に・どの手段で・どの順序で連絡するかを明記した緊急連絡網の整備が欠かせません。

社内では経営層、各部門の危機対応責任者、人事・法務・広報などのコア部門を明記し、社外では主要取引先、顧問弁護士、広報代理店、保険会社、報道機関、監督官庁などを網羅的にリスト化します。

電話・メール・チャットツール・緊急連絡アプリなど、複数の連絡手段とともに、代替担当者や連絡不能時の対応フローも用意しておくと安心です。連絡先情報は少なくとも四半期ごとに更新し、印刷と電子媒体の両方で管理しておくことで、実際の危機時にも即座に機能する体制を維持できます。

危機管理マニュアルの作り方5ステップ

危機管理マニュアルを作成する際は、何から始めるべきでしょうか。5つのステップに沿って説明します。

STEP1.目的や基本方針を明確にする

危機管理マニュアル作成の目的や、危機発生時の原則となる基本方針を明確にすることから始めましょう。これらが定まっていないと、社内でマニュアルを開示しても、いつどのように使えばよいのかわからず、社内に内容を浸透させることが難しくなります。

STEP2.リスクの洗い出しをする

他社のインシデントの報道や、自社の過去事例をもとに、顕在化が予想されるリスクを洗い出し、自社ならではの代表的なものを1つピックアップしましょう。あらゆるリスクに対応したマニュアルを作るのは不可能なので、1つのリスクを徹底的に掘り下げて丁寧にマニュアル化し、他の事例にも適用させるほうが効果的です。

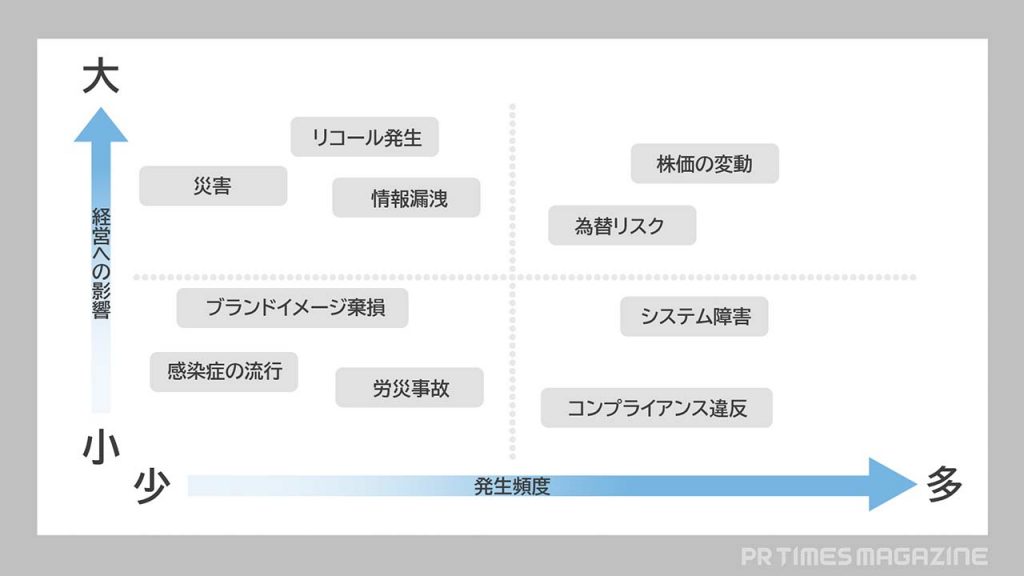

ピックアップする際には、どの程度被害が想定されるのかを把握するようにしましょう。顕在化する可能性が低いリスクだとしても、備えておくことに損はありません。担当者間でリスクを洗い出す段階では、以下のような「リスクマップ」などで可視化すると、すり合わせがしやすくなります。

より踏み込んでリスクの度合いを示す数値や発生頻度などを算出する必要がある場合は、損害保険会社やリスクコンサルタントの知見、リスク算出のための有料サービスなどを取り入れましょう。

STEP3.リスクが顕在化した時の対応を決める

洗い出したリスクの収束や被害の最小化、二次被害の防止に向けての対応を決めていきます。危機管理マニュアルを作成するには社内のみならず、広報PR活動やステークホルダーとの関係構築といった社外への対応も必要です。

STEP4.責任者や役割を明確化にする

リスクが顕在化したときには迅速な対応が求められます。責任者と役割を明確にしておくことで、対応がスピーディーになります。また、生活者対応はカスタマーサービス部門、取引先対応は営業部門などというように各業務内容に合わせて主幹部署を決めておくと、自部署が何をすべきかが明確になり、社員が行動をしやすくなります。

社員一丸となってリスク回避や被害の最小化に努められるよう、責任者や各組織における役割を明確にした危機管理マニュアルを作成しておきましょう。

STEP5.定期的な見直しをする

危機管理マニュアルは、永続的に使えるわけではありません。事業の拡大・縮小、組織変更などの社内の変化や、法改正などの外的要因に伴い、見直す必要があります。1年または半年に一度など、定期的に内容を見直す決まりを作っておくと、更新忘れを防げるのでおすすめです。

マニュアルを改訂した際には、どこをどのような理由で変更したのかの履歴を一覧にしておくと後々便利です。また、国や関係省庁・団体が公開しているガイドラインやマニュアルに即した内容にするのもおすすめ。例えば企業向けであれば、日本経済団体連合会(経団連)の「地震対策をはじめとする危機管理の社内マニュアル」、学校や保育園向けには文部科学省のWebサイトに手引きが掲載されています。

危機管理マニュアルのテンプレート

これまで紹介してきた内容を含め、危機管理マニュアルは以下のような項目を含め作成していきましょう。

1.目的・基本方針

目的

・企業の安全確保、リスクの最小化、二次被害の防止

・危機発生時における迅速な対応と組織的な行動の確立

基本方針

・すべての社員は本マニュアルに基づいて対応する

・法令および社内規定を遵守する

・社員の安全確保を最優先とし、被害を最小限に抑える

・迅速かつ正確な情報共有を行う

2. 危機レベルの設定および対応基準

| 危機レベル | 状況 | 対応責任者 | 例 |

| レベル1 | 軽微なトラブル | 現場担当者 | クレーム、小規模なシステム障害 |

| レベル2 | 事業に影響を与える危機 | 部門責任者 | 記者報道、従業員の不正発覚 |

| レベル3 | 重大な企業存続危機 | 経営陣 | 大規模リコール、災害、サイバー攻撃 |

3.危機発生時の対応手順と連絡体制

- 危機発生直後の行動

- 現状把握のために確認すべき項目

- 対策本部の運営要領

- 対策本部の各役職者と責任権限

- 対策本部の設置場所と必要備品について

- 情報管理・社内通達・エスカレーションの方法

- 緊急時のプレスリリース・記者会見のワークフロー

- 対策本部会議の議事録テンプレート

- 危機レベル別の経過時間ごとに行うべき業務

- 危機発生時の広報指針

- 日報などで行動履歴を記録すること

4. 復旧への取り組み

- 通信手段の復旧

- オフィス機能の回復

- 救援備品の調達と配送

- 業務復旧に必要な人数の把握と補給体制の確立

- 出社可能な社員の把握と勤怠管理

- 被災者への援助(居宅や手当など)

- 被害額の算出と運転資金の確保

5. 危機管理委員会の運営ルール

危機管理マニュアルを作成するときの3つのポイント

最後に、危機管理マニュアルを作成する際に、注意すべき3つのポイントを紹介します。

ポイント1.内容を体系化しわかりやすさを意識する

リスクが顕在化した後の対応は、時間との勝負です。すぐにマニュアルの内容を確認してアクションがとれるよう、わかりやすさを意識しながら作成するようにしましょう。例えば、長文は避け、箇条書きでやるべきことの順番がわかるように書いたり、表や図を活用して一目でわかるようにしたりすることも大切です。見出しや重要な事項が目立つレイアウトにするよう、心がけましょう。

ポイント2.自社に合った現実的な内容とする

危機管理マニュアルは、リスクが顕在化した時の指針とすることが目的のものなので、現実離れしたアクションプランを盛り込む必要はありません。現実的な内容にしていくよう意識しましょう。

また、同じ企業でも、例えば広報PR担当者と人事担当者では、想定されるリスクの種類や数が異なります。担当者間でそれぞれ現実的なリスクを洗い出し、共有しておくことが大切です。

ポイント3.最悪の危機状況を想定し作成する

リスクを洗い出す際には、社内で起こった過去の事例にとらわれず、災害や競合他社、海外情勢などの外的要因も含めて最悪のケースを想定しておくことが重要です。「ミスは起こって当たり前」「絶対にミスが起こらないということはありえない」というマインドセットで危機管理マニュアルを準備しましょう。想定外の事態が起きた際にも心構えができているため、冷静な対応につながります。

危機発生時に迅速な対応ができるよう、危機管理マニュアルを作成しよう

今回は、危機管理マニュアルに必要な項目や、作成するための流れ、3つのポイントをご紹介しました。

災害や事故、SNSの普及によるレピュテーションリスクの発生など、企業はいつ顕在化するかわからない、さまざまなリスクにさらされています。危機管理マニュアルには、こうした万が一の危機発生時に迅速に行動していく対応策や組織体制などが定められていますが、平時から取り組むこととしては、リスクが顕在化して危機が発生することのないように予防したり、被害を最小化させたりするリスクマネジメントも徹底するようにしましょう。

企業において重要なのは、危機管理マニュアルの作成過程です。社内でのディスカッションや検討を経て作成されるため、危機管理に関する認識の統一や向上が見込めます。

まだ危機管理マニュアルを作成していない企業や、作成したままで数年見直しをしていない企業は、自社の危機管理のあり方を社内で話し合うことをおすすめします。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

危機管理マニュアルに関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事クライシスマネジメントとは?実施する内容や、CMPの設定項目を紹介

- 次に読みたい記事ひとり広報の始め方:11の実行ステップと陥りやすい悩み・解決策を徹底解説

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ