トレンドを押さえた商品開発やブランドコンセプトの設計に取り組んでいるものの、「思ったようにブランドの良さが届かない」「なかなか話題につながらない」と感じている企業も多いのではないでしょうか。

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、2025年7月24日に競争の激しいファッション・アパレル業界に向けた広報PRセミナーを開催。株式会社EGBAが展開する「COHINA(コヒナ)」ディレクターの田中絢子さん、株式会社マッシュホールディングス広報部の部長である牧野霞さん、WWDJAPANの編集長である村上要さんが登壇し、「人気のファッション・アパレル企業はどうブランド価値を高めているのか。」をテーマに、企業とメディアそれぞれの視点からお話しいただきました。

ファッション・アパレル業界における広報PRのヒントが詰まった講演の様子をもとにまとめています。

株式会社EGBA 「COHINA(コヒナ)」ディレクター

1994年神奈川県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。Google Japan に新卒入社し、広告営業に従事。2018年1月、自身の悩みに基づいて、身長150cm前後の小柄な女性のためのアパレルブランド「COHINA」を創業。2024年9月サザビーリーググループにジョイン。2021年10月 NHKドキュメンタリー「逆転人生」特集。2023年2月 初著書「148cmディレクターと学ぶ小柄が輝くおしゃれの本」出版。身長148cm。

株式会社マッシュホールディングス 広報部 部長

慶應義塾大学卒業後、PR会社をはじめ、コスメブランドや飲食業界など、複数の分野において広報PR業務に従事し、2017年株式会社マッシュホールディングスに入社。新規ブランドのPR担当や経営企画部、社長室所属を経て、2021年より現職。

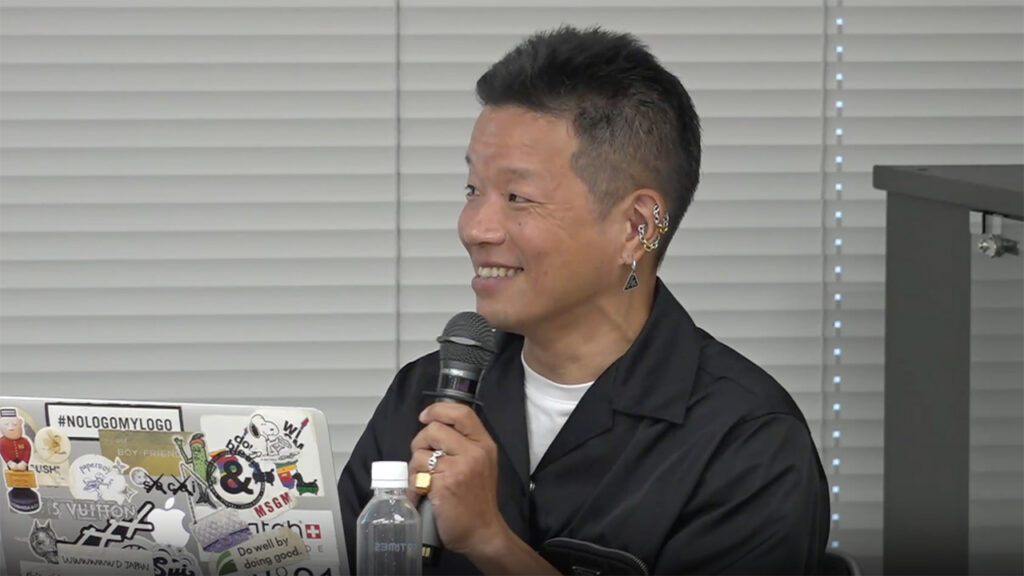

株式会社INFASパブリケーションズ WWDJAPAN編集長

1977年7月7日生まれ。 東北大学教育学部卒業(障害児教育専攻)。地元の静岡新聞社に入社、社会部事件記者として勤務。 NYの州立ファッション工科大学に留学して、ファッション・コミュニケーションを専攻。米コンデナストの男性誌「cargo」と、ゲイ雑誌「OUT」編集部で「プラダを着た悪魔」を経験。帰国後、INFASパブリケーションズ入社。 2017年4月からファッションとビューティーのニュースメディア「WWDJAPAN.com」編集長に。2021年4月から現職。

「ファンとの共創」を軸にしたCOHINAのブランドづくり

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう」という当事者の想いから、2018年にスタートした身長150cm前後の小柄な女性のためのアパレルブランド「COHINA(コヒナ)」。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに、小柄な女性が自分らしく日々を楽しめるファッションを提案し、現在ではオンラインをはじめ、実店舗やPOPUPでも多くの支持を集めています。

第一部では、田中絢子さんに共創型のブランド運営やコアファンづくりのヒントを伺いました。

株式会社EGBA(東京都):最新プレスリリースはこちら

毎日のインスタライブが築いた「共創型ファンベース」

「COHINA」は、身長148cmの私自身が「自分のための洋服がない」と憤りを感じたことから生まれたブランドです。誰からも知られていないところからのスタートで、「いかにお金をかけずに認知を拡大していくか」が創業期の一番の課題でした。

資金力やノウハウがないため、店舗を持つことや販路を拡大することも難しい。そんな私たちが最初に注力したのが、Instagramで認知を広げながらコアファンをつくるということでした。従業員や業務委託のライバーさんなど約10名がシフトを組み、2019年から約6年間、365日1日も欠かさずインスタライブを配信しています。

大切にしているのは、「ブランドはお客さまと一緒につくるもの」という視点。例えば、アンケート機能を活用し、「この生地で洋服を作ろうと思うけど、どのデザインが好き?」とお客さまの声を聞くことで、発売前に一度盛り上がることができます。また、新作を単に発売するのではなく、「あなたが欲しかったこれがついに完成しました!」と、お客さまの当事者意識を高められるように意識しているんです。

「ひとりじゃない」と実感できる実店舗をオープン

創業期からコアファンづくりに注力した結果、現在ではInstagramのフォロワーを22.4万人にまで増やすことができました。次に動いたのは、オフラインでのコミュニケーションを強化し、さらにお客さまとの深い関係を築いていくためのコンセプトストア「Casa COHINA Aoyama」オープンです。

実店舗で大切にしているのは、お客さまに「自分はひとりじゃない」と感じていただくこと。店内にはご自身の身長を投票していただくオブジェを設置し、自分と同じような身長の人が何人来店したかが可視化されるような仕掛けをしています。店内のラックやトルソーもすべて150cmの女性に合わせて、「COHINAらしさ」を感じていただける場所を創りました。

また、実店舗の一番の魅力は、インスタライブに登場しているライバーさんとの交流です。COHINAのライバーとして活動してくださっているインフルエンサーさんのシフトも定期的に組み込んで運営しています。

「ニュースはつくるもの」という文化の醸成

オンラインや実店舗での地道な接客と並行して、私たちが大切にしているのが「お客さまにニュースを届ける」ことです。日々の業務の中から「これっておもしろいかも」「ニュースになりそう」という話題を見つけ、PRチームが主導で施策を考えています。

ライバーさんを新たに増やすために始めた「ライバーオーディション」もそのひとつです。ライバーさんの採用は日々の業務の一環として行ってきましたが、「私たちのこの取り組みって面白いかもしれない」「ライブ配信は私たちの強みだから、どうせやるなら盛り上げよう」と、書類選考から最終審査を経て選ばれた5名がインスタライブに出演し、視聴者投票でライバーを決定するという企画を実施することにしました。これをプレスリリースとして配信したところ、大きな反響があったんです。多くの「推しライバー」が生まれただけでなく、ブランドに対するロイヤリティの高いライバーさんを採用することができ、とても効果的な取り組みだったと思います。

また、国内最大規模のファッションイベント『東京ガールズコレクション』に出演した際には、「小柄な女性がランウェイを歩いているのを見て感動した」という声が多く集まりましたし、初めてテレビCMを放送したときには、COHINAの成長を喜ぶ声がたくさん届きました。ニュースをつくる際には、「みなさんの期待を超える」ということも重視しています。

マッシュグループが取り組む企業理念を醸成する広報PR

「SNIDEL」「gelato pique」「Cosme Kitchen」などの人気ブランドで知られるマッシュグループ。1998年の創業以来、「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」の企業理念のもと、現在ではファッション、ビューティー、フード、ライセンスの4つの柱を軸とした事業を展開しています。

2015年にコーポレートスローガン「ウェルネスデザイン」を掲げ、サステナブルな取り組みを積み重ねてきた同社ですが、その道のりは決して順風満帆ではなかったそう。第二部では、牧野霞さんに同社が歩んできた理念浸透のプロセスと、その裏にある試行錯誤についてお話しいただきました。

株式会社マッシュホールディングス(東京都):最新プレスリリースはこちら

社内での反発が「企業理念の伝え方」を見直す好機に

当社は2016年、サステナビリティを軸とした取り組みの一環として「FUR FREE(ファーフリー)宣言」を行いましたが、当時は同様の宣言を掲げる企業は少なく、「フェイクファーはチープに見える」という先入観がある時代。また、当社も「SNIDEL」というブランドだけでもリアルファーを使ったアイテムの売り上げは億単位。社内からは「本当にお客さまに喜ばれるのか」「これだけの売り上げを手放して大丈夫か」という意見も出ました。しかし、この決断がきっかけで各ブランドでのサステナブルな取り組みが一気に加速。当社にとっての大きなターニングポイントになったと思います。

一方で、課題も見えてきました。ブランド単位での活動は認知されるようになったものの、「なぜこの取り組みをしているのか」という企業としての理念やストーリーが伝わっていないことに気づいたんです。例えば、サステナブル素材を使った商品のプレスリリースも、デザイン紹介や簡単な素材説明にとどまり、「どんな背景や意義があるのか」の発信が欠けていました。こうした社内での反発や課題の顕在化は、「ウェルネスデザイン」という企業理念を社内にどう浸透させるか、また顧客や取引先へどう伝えるべきかをあらためて考えるきっかけとなりました。

社内に理念浸透させた4つの行動

そこから、理念を社内に浸透させるために試行錯誤を重ね、4つの取り組みを進めました。

1.サステナビリティを軸とした意識と目標の明確化

まず、当社の理念である「ウェルネスデザイン」を

- カーボン・ニュートラルの実現

- 人と社会に向けたウェルネスデザイン

という2つのメッセージに絞り、私たちが何を大切にしているのかをより明確にしました。

また、「サステナビリティ」という言葉の難しい印象を払拭するため、ポジティブでおしゃれに取り組もうという思いを込めたスローガン「SUSTAINABLE & POSITIVE!」を策定。従業員がいつでも「グループの姿勢」や「グループが大切にしているメッセージ」に立ち返られるようにしました。

2.パートナーシップを基盤とした共創体制づくり

サステナビリティはテーマが大きいため、当社だけの力では解決できません。そこで、2022年に主要取引先10社と「マッシュスタイルラボ サステナブル アライアンス」を発足。このアライアンスでは、原材料の採用基準策定や認定書の発行などを行い、現在も毎月会議を開催。CO2の見える化に取り組んでいます。また、発足時にはメディアの方々に取材をしていただき、活動を継続的に発信していく覚悟を固める契機にもなりました。

3.現場起点での意識・行動の浸透

取引先の工場には、認定書とともにサステナブルな行動例を描いたポスターを配布。エアコンのスイッチやエレベーター横などに「節電」「階段利用」を呼びかける掲示物として応用されることも多く、とても嬉しかったですね。なかには工場の方が近所の焼肉店に勧めてくださったことで、ポスターの一部が焼肉店のトイレに貼られるといった、意図せぬ形で地域にも伝播しました。

さらに、中国やベトナムなど海外の工場にも掲示が広がり、「一緒に取り組もう」という仲間意識が遠方にも醸成されています。こうした自発的な広がりは、「ポジティブにサステナブルを広げる」という姿勢を現場レベルで体現できた一例だったと思います。

4.知識を深めるための社内研修の実施

そして、もっとも大切なことは、従業員が自分の言葉で理念や活動を語れることです。そこで、昨年から年1回、本社の従業員を対象に開催している「サステナブルカンファレンス」には約770名の従業員が参加。国内外にいる従業員や店舗スタッフにも配信し、自分ごととして捉えられるような機会をつくっています。

そのほかにも、PR担当者向けのプレスリリース研修や、店長・店舗スタッフ向けの現場に即した研修なども実施。「サステナビリティを伝えるのは難しい」という不安をなくし、前向きに伝える力を育んでいます。

日常に「サステナブルな意識」を溶け込ませる

お客さまに対しては、「Sustainable 20周年プリントワンピース」のように、商品名に「サステナブル」を入れるなど、わかりやすいコミュニケーションを地道に続けています。今では当たり前のように「サステナワンピ」と呼んでいただけるようになり、難しく感じられがちな言葉にも親しみを持ってもらえるようになりました。これまでデザインに関する質問が多かったインスタライブでも、「どういうリサイクル素材を使ってますか」といった質問もあり、関心の広がりを実感しています。

また、下げ札には「サステナブルアイコン」も記載。帰宅後にタグを見て「『SAVE WATER』と書いてあるから水資源に配慮した素材なんだ」と気づいていただけるだけでも十分だと思っています。

さらに、商業施設のルミネと協業し、サステナブルな商品を選ぶときにどの程度価値を感じるのかを「SNIDEL」の店舗で検証中です。すぐに変わるものではありませんが、時間をかけて理解を深めることで、日々のお買い物時にも意識が働くようなきっかけづくりを目指しています。

社内外の点をつなぎ、熱量を循環させる

理念を浸透させるためにさまざまな取り組みをしてきましたが、今まで点になってしまっていた要素を、ストーリーとして伝えることも大切だと感じています。

例えば、今年3月に石垣島で行ったビーチクリーン活動は、お取引のある商社からのお声がけでスタートしました。石垣島の海岸に漂着したペットボトルを回収し、それを繊維に加工。ヨガウェアブランド「emmi」とニュージーランド発のブランド「ecostore」がコラボレーションし、ワンピースやエコバッグを制作しています。

以前であれば、「ビーチクリーンをしました」「こんな商品ができました」といった活動発表になっていましたが、今は複数ブランドや多くの社員を巻き込み、社内報やプレスリリースなど多方面で伝えるように進化させています。点の取り組みを「線」や「円」にして循環させる。この発信スタイルは、ここ数年の積み重ねによる成果といえるのではないでしょうか。

参考:【emmi×ecostore】ペットボトルから生まれた100%リサイクル素材UpDRIFT®など、全アイテムにサステナブル素材を使用した初のコラボレーションコレクションを発売

社内で挑戦を重ねている人や日々の取り組みの熱量を「当たり前」で終わらせず、第三者にも伝わる「価値あるストーリー」に変えることは、広報PR活動の醍醐味です。例えば「gelato pique」が長年大切にしている「ジェラート感のある素材」や「美味しそうに見える色味へのこだわり」は、担当者にとっては日常的な作業かもしれませんが、一歩外から見れば特別な取り組みです。こうした「名シーン」を広報部は第三者目線を持って意識的に拾い上げ、社内報やプレスリリースで発信していきたい。そのためにも、「当たり前に思わず話してほしい」と社内に声をかけ続けることも意識しています。

WWDJAPAN編集長に聞く、注目されるプレスリリースの特徴

国内・海外の最新ファッション&トレンドをはじめ、業界ニュースを扱うWWDJAPAN。即時性と徹底取材を武器に、正確でわかりやすい情報をWebと紙面で発信しています。編集長の村上さんのもとには、ファッション企業から日々膨大な数のプレスリリースが届きます。そのような中で、自社の情報を目に留めてもらうにはどうしたらよいのでしょうか。

第三部では、村上さんから注目されやすいプレスリリースの特徴についてお話を伺いました。

株式会社INFASパブリケーションズ(東京都):最新のプレスリリースはこちら

スマホ時代の編集者に刺さるメールの件名設計

メディア編集者が情報を得る手段は、いまやスマートフォンが主流。メールを開く前に表示される「ファーストビュー」における、件名前半の「情報の質と量」が非常に重要です。ここで興味を引くことができなければ、読み飛ばされるリスクが高くなります。

例えば、「健康管理アプリ『〇〇〇』配信開始」という件名では、その固有名詞を知らない編集者は読み飛ばすと思います。一方、「ドクターズコラムを日々更新 ポイントも貯まる健康アプリ始動」など、ニュース性や読者メリットを盛り込んだ件名は、取り上げる可能性が高まります。

また、「豪華セレブが来場」のような抽象的な表現も関心を引きにくいです。メディアが取り上げたくなるのは具体名で、さらに異なる界隈の人物名があると、話題性が広がりやすくなります。

本文は重要なことを冒頭に「逆三角形の法則」を意識

件名で関心を引けたら、次に編集者が注目するのは本文です。おすすめは「逆三角形の法則」。最初の段落に5W1Hを書き、以降に補足状況を加えます。読み手が短時間で情報を把握でき、冒頭だけで全体の6〜7割が理解可能なのが理想です。

プレスリリースは起承転結で書かれることも多いですが、結論が最後まで出ない構成では途中離脱されがち。現代は「ファーストビューで知りたい時代」ですので、思い切って「起結」(背景→結論)や「結起」(結論→背景)、または「起転結承」(問題→その変化→解決策→想い)といった形にするのも効果的でしょう。

取り上げる「べき」と思える理由を読者目線で提示

メディアがプレスリリースを取り上げるのは、「読者にとって価値がある情報」だと判断するからです。「この情報を記事にすると、読者にどんなメリットや体験を届けられるのか」という理由が伝わるかが大切です。

- 新規性・独自性:他にない新しい視点や機能

- 季節性・シーズン性:カレンダーや時期を意識した企画

- トレンド性:時流や流行に沿った内容

- ストーリー性:背景や経緯に見える物語

- 内発性:心が動くようなドラマや感情的要素

- 話題性:SNSや世間で注目されている内容

- 社会性:社会的課題や公益性につながる内容

特に、AIが進歩して客観的なデータが簡単に入手できる現代では、ストーリー性や内発性が重要です。「このサービスを使うと得られる体験や効果」や「利用後に抱くかもしれないポジティブな感情」を具体的に示すと効果的。メディアは通常、1〜3ヵ月先の情報を記事化するため、早いタイミングでプレスリリースを準備・配信することで、掲載される可能性が高くなるでしょう。

文章はなるべく短く、構造はシンプルに

プレスリリースに限らずですが、「短く削れるだけ削る」が基本です。「きちんと書かないといけない」という思いから、文章が長くなりすぎるとかえって読みづらくさせてしまうことも。

原則は、1つの文章の中に「主語と述語はひとつずつ」。また、受動態は文章をいびつな構成にすることで強いインパクトを与えるテクニックですので、基本は能動態で書くのがよいでしょう。類語辞典などを使って語彙のバリエーションを増やすと豊かなプレスリリースになりますね。

- 能動態:私たちは新しい洋服を発売します(おすすめ)

- 受動態:新しい洋服が発売されます(主体の存在が見えず、弱い印象)

【一問一答】参加者からの質問に田中さん・牧野さん・村上さんが回答

セミナーでは、参加者からさまざまな質問が寄せられました。ここでは、その一部を抜粋し、回答と合わせてご紹介します。

──サステナ推進をするにあたって原料をシフトしようとすると、従来品よりもコストを要するうえに、ポスター配布などの広報PR活動でもコストがかかります。どのようなアプローチで社内の理解を得たのでしょうか。

牧野さん(以下、敬称略):原材料は、そもそも洋服の原料が高騰しており、その上乗せはお客さまの負担にもつながる部分です。サステナアイコンの印刷のように既存の下げ札を活用してコストを抑え、お客さまに少しでも安心感を届けられる取り組みであれば「必要なコスト」として判断しています。

また、コストに関しては生産管理部の努力が大部分を占めています。当社では以前、オーガニックコットンを使用する際、各ブランドが独自に素材を選んでおり、割合やグレードにばらつきがありました。しかし、現在は会社として「このグレード以上をオーガニックと認める」という基準を設け、できるだけ素材を統一。商社にも協力いただくことでコストの維持を図っています。

さらに、従業員の時間もコストのひとつです。カンファレンスなどでは、事前・事後アンケートを徹底して実施し、代表も含めてレビューします。本当に意味のある時間だったかをシビアに検証し、その結果をふまえて翌年の方針を検討。必要性を厳しく精査し、「将来的に企業価値として返ってくる」と判断できる場合にのみ実行しています。

──ライブコンテンツの起案から配信までのおよその日数について教えてください。また、ひとつのコンテンツにどのくらいの人数をかけているのでしょうか。

田中さん(以下、敬称略):起案から配信までの日数はゼロです。実はライブ配信では台本などは一切つくらずに、その場にいる人たちが好きなことを話しているんです。ただ、消化率の悪いアイテムなど、具体的に販促をかけたいときには1週間ぐらい前から準備をします。相性のよさそうなライバーさんに試着してもらいたいときには、1ヵ月前から動きだすこともありますね。

ひとつのコンテンツにかける人数は、配信者2名です。ライブで紹介した商品を終了後にSNSにアップし、商品のお届け時期の詳細などの情報も正しくお伝えする必要があるので、2人のうち1人は必ず社員を入れるようにしています。

──村上さんに質問です。AIで文章を作成することをどう思いますか。

村上さん(以下、敬称略):当社でもすでにAIを活用して記事を作成していますよ。例えば、プレスリリースをAIに学習させて、エンドユーザー向けにWWDJAPANらしいテイストの記事を提案してもらっています。また、複数ある候補写真の中から適切なものを選んでくれたり、どの位置に配置すべきか提案したりしてくれるため、これまでよりも早く記事を仕上げることも可能です。現時点ではプロンプトの入れ方など課題もあるので、完成度としては70%というところでしょうか。そこから人間がリバイスして仕上げていますが、1日5、6本はAIベースの記事を出していて、今後は数を増やしていきたいと考えています。

AIが進化することで客観的な情報が瞬時につくれる時代だからこそ、私たちはターゲットオーディエンスの興味や視点をふまえた切り口、ストーリー性や内発性のある記事をより重視し、AIに簡単にはラーニングされないコンテンツをつくっていく必要があると思っています。

──社会的なトレンドとしてサステナは非常に強いと思いますが、まだ生活者がブランドを選ぶ動機にはなっていないのではないでしょうか。実際にサステナに取り組む中での、お客さまのリアルな声を教えていただきたいです。

牧野:以前、ルミネさんと協働で「SNIDEL」で買い物をしたお客さまにQRコードからアンケートに答えていただくという取り組みを1ヵ月ほど実施したことがあります。

その結果、サステナブルに対する反応はとても好意的だったんです。特に20代の女性が好意的で、「サステナブルな素材を使った商品を選ぶことが、ほかの商品を選ぶよりもCO2の削減に繋がっている」という点が購買動機になる方の割合がとても高かったのが印象的でした。

とはいえ、サステナブルだから「SNIDEL」を選ぶわけではなく、「デザインや商品に魅力がある」ということが大前提にあると思います。そのうえで、そこに「サステナブル」という付加価値があり、選んでよかったという安心感や企業への信頼感が高まっているように感じています。

まとめ:共創と理念の浸透、質の高い情報発信で選ばれるブランドへ

COHINAとマッシュグループに共通するのは、ファンや関係者を巻き込みながら、一方的ではない価値発信を続けていること。これにより、商品やサービスだけでなく、その背景にあるストーリーや文化までもが支持される状態を生み出しています。共創によって築かれるファンベースと、理念を日常に溶け込ませる企業文化。「選ばれ続ける存在」を目指すファッション・アパレル企業にとって、学びの多いセミナーだったのではないでしょうか。

また、村上さんから解説いただいた、AI時代でも埋もれずメディアの関心を引くための方法は、業種を問わず広報PRの担当者の価値が見いだせる内容でした。件名や本文構成の工夫、ニュース性・ストーリー性・内発性の盛り込みなど、プレスリリースを「読者に価値を届ける情報」へと消化させる視点は、ぜひ参考にしてみてください。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする