商品力だけでは選ばれない時代、酒造業界にも“伝える力”が求められています。伝統と革新のはざまで、いかに自社の酒を伝え、ブランド価値を高めていくのか──。

そのヒントを探るべく、株式会社PR TIMESは酒造メーカー、酒販店、メディアの三者によるセミナー「三つの視点で見るお酒のPR」を開催。生活者のニーズの捉え方や接点づくり、商品の魅力を伝えるストーリーの設計、メディアに取り上げられるポイントなど、売り上げにつながる広報PRの実践に即した取り組みが語られました。

当日、お話いただいた内容を元にまとめています。

朝日酒造株式会社 経営企画部 広報課 課長

2004年から朝日酒造で広報・PRを担当。消費者イベントでは、日本酒セミナー「あさひ日本酒塾」を担当し新潟、日本橋、新宿で開催している。晩酌(適量)の「久保田」をエネルギーに変えて走るランナーでもある。フルマラソン自己ベストは2時間33分。

株式会社いまでや 社外取締役

1983年生まれ、神奈川県出身。立教大学を卒業後、電通に入社。営業経験を経て、販促会議賞(現 販促コンペ)に5大会連続で入賞し、プランナーに転向。事業開発に興味を持ち社内ベンチャーを立ち上げ、グッドデザイン賞のビジネスモデル部門を受賞。その他にもゲーム開発で世界三大デザイン賞のレッド・ドットデザイン賞(ドイツ)など、受賞多数。清澄白河の自宅に銀座の酒店IMADEYAを自ら誘致したことがきっかけで、電通を退社し独立。著書に「広告のやりかたで就活をやってみた」。日経COMEMOのキーオピニオンリーダー。

プレジデント社 『dancyu』編集長

1997年、新卒でプレジデント社に入社、dancyu編集部に配属。編集者人生のほとんどを雑誌『dancyu』に捧げ、2024年1月より現職。日本酒特集には1999年から関わり、2023年、2024年は、特集の班長を務めた。好きな食べ物(飲み物)は、日本酒、蕎麦、揚げ銀杏。

朝日酒造:新たな層に日本酒の魅力を伝える

朝日酒造は1830(天保元)年に新潟県長岡市で創業し、5年後には創業200年を迎える酒造メーカーです。また同社の主力銘柄である「久保田」は今年で発売40周年。日本酒好きの方だけでなく、幅広い層に愛されるブランドはどのようにして造られ、今の地位を築いていったのでしょうか。お酒造り、広報PRの視点でお話いただきました。

生活者ニーズに応えて誕生・変化した「久保田」

働き方の変化にあわせて誕生

高度経済成長期に入った1955年頃(約70年前)にさかのぼりますが、日本酒の消費は拡大したものの、洋酒やビールという商品が台頭したタイミングでもありました。その後、1973年頃(52年前)に地酒ブームが来て「幻の酒」が人気になるわけですが当時の主力商品「朝日山」という銘柄は、量産酒のイメージがつき始めたんです。このことに危機感を覚え、「幻の酒」を超える新たな酒を造ろうと「久保田」が誕生しました。

当時のキーワードは、消費者の働き方の変化です。高度経済成長期のような肉体労働ではなく、ホワイトカラーの労働者が増えていました。あまり汗をかかない生活になると、従来の骨太な、こってりした酒よりもさっぱりとしたドライな酒の需要が高まってくるのではないか、と開発者が考えたことがスタートです。当時、新潟の日本酒ファンからは「水っぽい」と言われることもあったようですが、東京を中心に「食事と合わせて飲めるお酒」として高く評価されていきましたね。

商品の拡充とリニューアル

そして今でも、「百寿」「千寿」「萬寿」といった寿が付く銘柄が屋台骨となっています。一方、市場調査を行うと、「久保田」という名前の認知度は非常に高いにもかかわらず、「過去1年間で飲んだことがありますか」「買ったことがありますか」という質問では、競合他社に比べてスコアが低いという課題が見つかりました。認知はされていても実際に手に取ってもらえていない。そこで2020年、「久保田」発売35周年のタイミングで商品ラインナップを拡充し、ブランドリニューアルに踏み切ったんです。

世代を超えて愛される商品づくりとプロモーション

従来のラインナップは「香りは穏やかで飲み飽きしない」というコンセプトだったのですが、現代では飽きるまで飲む方は少なくなっている。「飲み飽きしない」という価値観がピンとこない消費者も一定数いるのではないかと考えました。そこで、非常に香りが華やかで、従来とは一線を画した特徴のあるお酒「久保田 純米大吟醸」を発売し、味わいの幅を広げています。

また、こうした商品ラインナップの拡充に加え、リアルイベントにも注力しています。例えば、「あさひ日本酒塾」として、きき酒や酒造りなどのアクティビティを含めた体験型のプログラムを実施。コロナ禍では中断した時期もありましたが、お酒というのは、造る現場を見ていただくこと、そして実際に味わっていただくことも大事だと思っています。

参考:麹づくり体験ができるスペシャルプログラムを6年振りに実施 朝日酒造主催「あさひ日本酒塾 酒蔵編」2025年3月1日、8日(土)に開催

参考:朝日酒造主催「あさひ日本酒塾プレミアム」~上質な映画館で学ぶ特別な日本酒セミナー~

さらに昨年より日本酒だけでなく「KUBOTA GIN」という蒸留酒事業にも参入しました。

プレスリリース:清酒「久保田」醸造元の新たな挑戦 蒸留酒事業 新商品「KUBOTA GIN」朝日酒造オンラインショップで本日より一般発売開始より

お酒を飲む楽しさの伝達

蔵元としておいしいお酒を造ることは大前提ですが、最終的には「お酒を実際に口にしていただくこと」です。広報PRとしては、こういうことを伝えたい、知ってほしいということがたくさんある中で、どのようにお客さまに伝え、飲んでいただくか、このプロセスをスピーディーに構築して、定着されるかが重要だと考えています。

現代は選択肢が多様化した時代です。飲まない選択をする人も増えています。その中で、どのようなシーンであれば、お酒を口にしていただけるのか、どのような伝え方をすれば伝わるのかを常に考え、固定観念を取り除き、日本酒を多くの方に楽しんでもらえるような広報PRを模索しています。

いまでや:ニュースリリースの核心を理解し、メディアの心をつかむ情報発信

株式会社いまでやは、お酒のセレクトショップ「IMADEYA」を全国に7店舗運営する会社です。1962年に創業、今年で63年目を迎えています。売り上げの約8割は飲食店やホテルなどへのお酒の卸売りが占める同社は、なぜメディアに取り上げられるのか。お酒業界ならではの戦略について、お話いただきました。

プレスリリースとメールマガジンの違いを明確に

プレスリリース配信サービスを活用する際、多くの企業が陥りがちな間違いがあります。それは、プレスリリースをメールマガジンのように使ってしまうことです。メールマガジンは、すでに自社に興味を持っている購読者に向けて送るものですが、プレスリリースはメディアの方々に向けて発信するものでありニュース。単に「新商品ができました」ではなく、その新商品のニュース性がどこにあるのかを明確に記す必要があります。

また、社会にとってのニュースと、自社にとってのニュースは異なるため、二つが重なる部分を見つけ、設計していくことが重要です。

社会的文脈を活用した効果的な情報発信事例

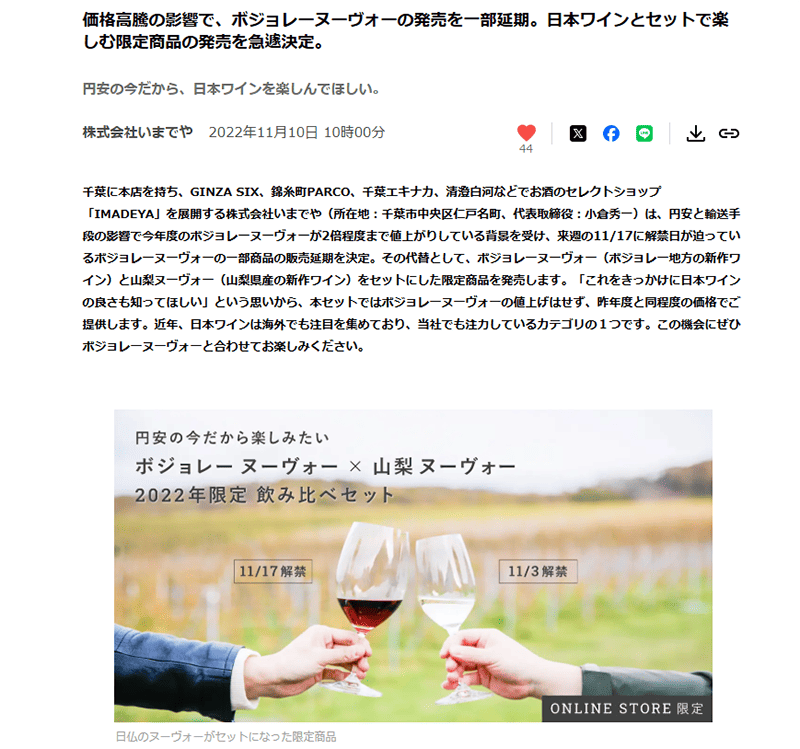

ボジョレーヌーヴォーのプレスリリースを例にお話しします。

毎年11月に解禁されるボジョレーヌーヴォーは、「今年の出来は……」という話題が繰り返され、「毎年最高の出来」と言われることへの疲れも感じられていました。そこで、当時ロシアのウクライナ侵攻の影響で、空輸ができなくなり船便での輸送が必要になるという社会的背景からアプローチ。2022年に配信したプレスリリースでは、ボジョレーヌーヴォーの販売延期と山梨ヌーヴォー(日本ワイン)とセット発売を発表したところ、全国多数のニュースで取り上げられました。

社会的な問題(価格高騰)と自社の伝えたいこと(国産ワインの質の高さ)を組み合わせたことで、大きな反響を得られた例です。

参考:価格高騰の影響で、ボジョレーヌーヴォーの発売を一部延期。日本ワインとセットで楽しむ限定商品の発売を急遽決定。‐円安の今だから、日本ワインを楽しんでほしい。‐

日本酒業界の新たな価値軸「テロワール」

日本酒業界では、かつて「精米歩合」という技術的な指標が競争の軸でした。しかし今後は、産地の気候風土や土壌という地理的条件、その土地の歴史やストーリーなど「テロワール」が重要な差別化ポイントになると考えています。

「この土地にあって、こういう歴史があって、こういう風に生まれた」というストーリーは、精米歩合のように知識がなくても伝わりますよね。お酒が生まれるまでのストーリーを紡ぎ、言語化することが、これからのPRで非常に重要になってくるでしょう。

当社では新しいブランドを作る際に、「どの地域で、どのような特徴を持つ作り手が、どんな思いで作ったのか」「味わいのコンセプトはどうなり、どんなメニューに合うのか」といった要素を一貫性を持って説明できるようにしています。この一貫性こそが、消費者の心に響くブランドを構築するうえで欠かせない要素だと考えているんです。

dancyu:読者の心を動かすストーリーの伝え方

『dancyu』は「食こそエンターテインメント」をコンセプトにした1990年創刊の雑誌です。同誌の中で「日本酒特集」は1999年から始まって以降、毎年特集を組むほどもっとも売れる号とのこと。第1回の日本酒特集から携わってきたという『dancyu』編集長の藤岡さんに、酒蔵を取り上げる際に着目する点、読者に伝える際に気を付けている点を伺いました。

dancyu流の日本酒・酒蔵のリサーチ

私たちの情報収集の方法は主に3つあります。

一つ目は、酒販店からの情報です。酒販店にお伺いして「今どういう酒が気になっているのか」「何が売れているのか」など、もっとも酒蔵さんの声を知っている存在だから知っている情報を得られるようにしています。

日本酒ジャーナリストやライターの皆さんにも伺います。彼らは独自のネットワークで酒蔵さんと付き合い、最新の動向だけでなく、人柄や熱意などを教えてくれることがありますね。

もう一つは、私たち『dancyu』の編集部員が直接飲んで「おっ」と思ったもの、全国の酒蔵へのアンケートで返答いただいた中から興味深いものを掘り下げていきます。

また、メディアとして特定の銘柄を取り上げるには、他とは異なる特徴が必要です。それは唯一無二の個性かもしれませんし、平凡を極めるという個性かもしれません。大前提として、お酒の味がおいしいことは最低条件ですが、編集部が知りたいのは、どういう造り方をしているからそのような味になっているのか、どういう工夫をしているのかといった情報。「個性的でおいしいお酒ができた理由」です。現在はどの蔵元さんもおいしいお酒を造っているため、信念としっかりとした方向性があり、そこでやっていくという覚悟があると、おのずと差別化され、光って見えてくるのだと思います。

特に印象に残っている蔵を二つ紹介します。

印象に残る酒蔵の事例

決意とそれを表現した酒造り:森島酒造

一つは森島酒造です。居酒屋で飲んでみて、飲みやすいのに何か気になるものがあり、「はっ」としたのを覚えています。

実は東日本大震災で蔵が倒壊し、蔵を畳むかどうか決断を迫られたことを機に「続けるならば今までとはまったく違うお酒を」と決意した酒蔵。

「きれいだけど後ろ髪を引かれるような余韻のある酒を造りたい」「日本文化を液体の酒で表現したい」と、4〜5年かけてリリースしたそうです。考え抜いた分だけ芯が太く、初めて飲む人の心も打つような存在感があります。

また、居酒屋で出会ったときに、小石が一つだけという独特なラベルだと思ったのですが、当時の思いを忘れないためにあえて瓦礫の一つをデザインにしたそう。ここにも決意が表れています。

一貫して目指す酒造り:岡崎酒造

もう一つは岡崎酒造です。「1杯目の酒になりたい」「乾杯の酒」を目指し、甘いけど爽やかで飲みやすく香り高いお酒を造っています。

こういったタイプは、日本酒好きの中には「飲み飽きする」と感じる方も多いのですが、さまざまなアドバイスがあっても「いちいち聞いていたら個性がなくなる」と、「1杯目の酒になりたい」「乾杯の酒」という自社が目指す方向に振りきった酒造りを推進。結果として、出れば即完売という存在感を築いています。

何が他と違うのか、どういうお酒を造りたいと意図しているのか、そのためにどういうことをしているのか、そして実際にそのお酒がその方向性になっているかという一致が非常に重要なのです。

読者に届ける情報の出し方とビギナーからマニアまでへの配慮

私たちの読者は、日本酒初心者からマニアまでさまざまです。

初心者は、おいしいお酒を飲みたい、でも専門的な話は知りたいと思っていないことが多く、「実際に飲むとどうなるのか」というワクワクできる情報を求めています。そのため、スペックや造り方の紹介だけでなく、飲むシチュエーションも合わせて伝えるようにしています。例えば「河原で飲んだら気持ちいい」「お風呂上がりに夕日を見ながら飲みたい」「チョコレートと合わせてみたい」など、具体的なシーンが浮かぶような説明を心がけています。

一方でマニア向けには、専門的な内容を提供しています。例えば「日本酒詳説」という記事では、ある酒蔵が自社の酒を造る際の温度変化のデータを公開してくれました。引き込みや上槽など、聞いたことはあっても詳しく知らない用語を、図表とともに解説しています。

私は日本酒が大好きで、何万円もする大吟醸を飲むこともあれば、スーパーで売っている安価なお酒を飲むこともあります。お酒にはそれぞれの良さがありますので、私たちはそれらを見つけ多くの生活者にお伝えしていきたいと思っています。

まとめ:お酒の魅力を広めるための広報PR戦略

3人のお話から見えたお酒の魅力を伝える広報PR活動。朝日酒造の小嶋さんはお酒を飲む楽しさを体験として伝える重要性を、いまでやの小島さんはニュースとしての価値を見極めた情報発信の必要性を、そして『dancyu』の藤岡さんは読者の心を動かすストーリーテリングの大切さを教えてくれました。

広報PR担当者として、以下のポイントを心に留めておくとよいでしょう。

- -商品スペックだけでなく、「飲む楽しさ」「体験」といった情報的価値を伝える

- -プレスリリースは「社会にとってのニュース」と「自社が伝えたいこと」の重なる部分を見つける

- -時代背景や社会課題と自社商品を結びつけ、メディアから関心を高める

- -酒蔵の方向性や覚悟、こだわりを伝えることで商品に深みと個性を光らせる

お酒という文化的価値も高い商品には、その背景にある歴史やストーリー、造り手の思いが消費者の心を動かします。効果的な広報PR活動を通じて、お酒の魅力を届けていきましょう。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする