プロフェッショナルの日

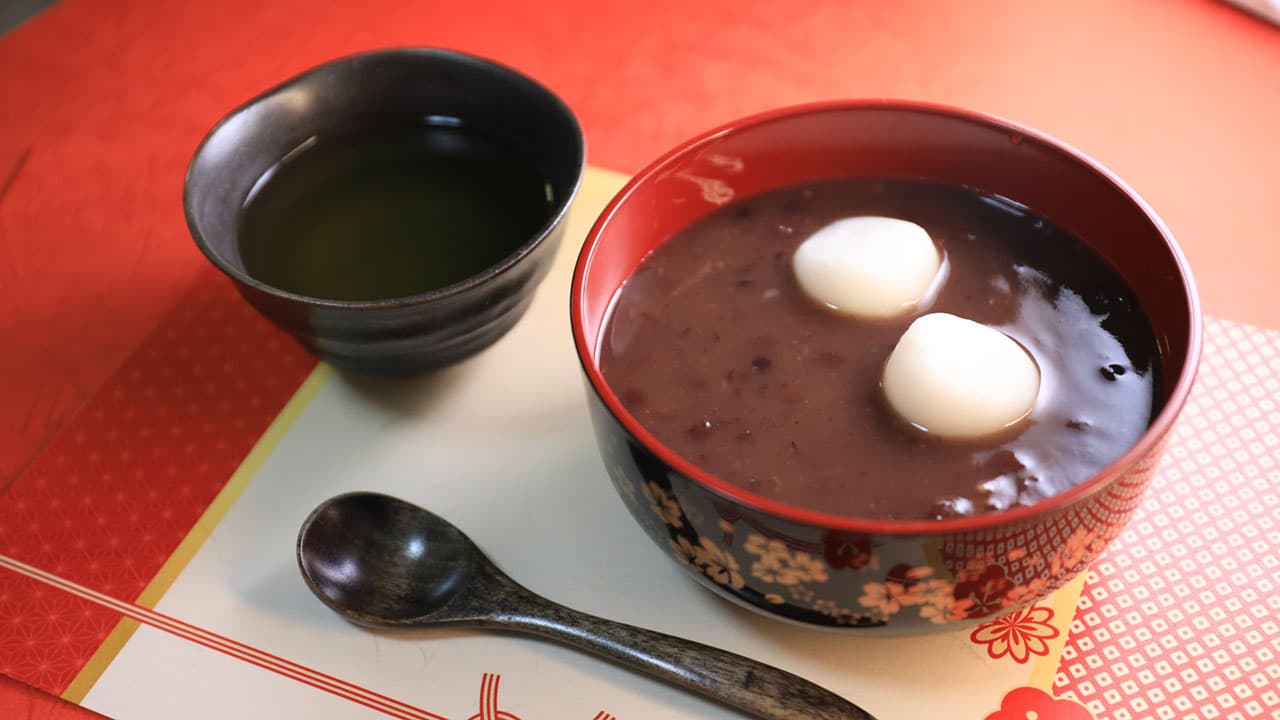

2月8日は「ぜんざい・おしるこの日」。今回は「ぜんざい・おしるこの日」の意味や由来を解説します。

また、「ぜんざい・おしるこの日」をきっかけに広報PR活動を行う効果やポイントと、関連の事例もご紹介。

広報やマーケティングネタを探している方、特に菓子メーカーや飲食業界の方は参考にしてみてください。

2月8日は「ぜんざい・おしるこの日」です。三重県津市に本社を置き、あずき製品、アイス、和菓子などの食品を製造販売する井村屋グループ株式会社によって制定されました。昔から2月8日を「事八日(ことようか)」と呼び、あずきが入った「お事汁(おことじる)」を無病息災を祈って飲む習慣があることに加え、10月31日の「出雲ぜんざいの日」から語呂合わせで465(しるこ)日後となることが多いことから、この日が選ばれました。

「ぜんざい」と「おしるこ」は各地域により特徴や定義が異なりますが、記念日を通してそれぞれの良さやおいしさ、日本の食文化の面白さ、楽しさを知ってもらうのを目的としています。

ぜんざい・おしるこに関する商品のプレスリリースはもちろん、日本の食文化に関する情報を発信したり、キャンペーンに絡めて紹介したりと、さまざまな広報PR活動に活かしやすい記念日です。

記念日は、一般社団法人・日本記念日協会により認定、登録されました。

「ぜんざい・おしるこの日」は、メディアがトレンドとして取り上げやすいテーマです。プレスリリースを始め、「ぜんざい・おしるこの日」に関する自社の取り組みを発信することで、普段は接点が少ないメディアの目にも届く可能性が高まります。

特にSNSの場合、時節やトレンドにあった内容は、企業アカウントの投稿も受け入れられやすいもの。「ぜんざい・おしるこの日」をネタにした投稿は、ステークホルダーとのコミュニケーションを取りやすく、自社に親しみをもってもらえるきっかけになります。

自社プロダクトやキャンペーン、自社の取り組みなどを合わせて紹介することで、より自社のことを知ってもらえるチャンスが生まれるでしょう。

「ぜんざい・おしるこの日」をきっかけとした広報PR活動は、以下の流れで行うことが一般的です。

STEP1.「ぜんざい・おしるこの日」の由来や、意識調査などから情報収集を行い、今年の傾向を掴む

STEP2.コミュニケーションを取りたいターゲットやゴールを決める

STEP3.自社サービスやプロダクトと「ぜんざい・おしるこの日」をかけ合わせ、発信内容を検討する

STEP4.発信するコンテンツを作成する

STEP5.媒体を選び情報発信する

特に、メディア関係者に届けたい場合はプレスリリースの配信がおすすめです。生活者とカジュアルにコミュニケーションを取りたい場合はSNSを活用するのもよいですね。

トレンドキーワードを元に、広報PR活動に落とし込む詳細は以下の記事からご確認ください。

「ぜんざい・おしるこの日」を具体的にどのように広報PRに活かすのか悩む方も多いでしょう。

次に、これから「ぜんざい・おしるこの日」に関するイベントやキャンペーンなどを検討する際の参考になる事例と、GOODポイントを紹介します。また、記念日に関した事例ではないものも、今後「ぜんざい・おしるこの日」を広報PR活動に活かすうえで参考になるでしょう。

菓子メーカーの井村屋株式会社は、合計約15,000本の『あずきバー』を無料で配布するサンプリングイベント「あずきバー祭り2024」を開催するとプレスリリースで発表しました。7月1日に迎える「井村屋あずきバーの日」に向け、お客さまに感謝の気持ちを伝えるためのイベントです。

プレスリリースのタイトルに全国4会場で配布する「15,000本」というインパクトのある数字を入れているのが印象的。また、プレスリリースのアイキャッチにはイベントのイメージ写真を掲載し、楽しげな雰囲気を伝えているのも好印象です。さらに著名人の登場を告知することで、興味を引くポイントを複数設けている点もGOODです。

「ぜんざい・おしるこの日」に合わせているわけではありませんが、あずきに関するイベントをアピールする事例として参考になります。

参考:全国4会場で合計15,000本の『あずきバー』を配布!夏の訪れを告げるあずきバー祭り2024開催!

インフルエンサーマーケティングを主軸とする株式会社CORESは、料理家 榎本美沙監修の「厳選素材の発酵あんこキット」を新発売するとプレスリリースで発表。榎本さんのYoutubeチャンネルで139万回再生されている「発酵あんこ」を自宅で簡単に楽しめるキットの紹介です。

プレスリリースのタイトルに「139万再生」注目度が伺える数字を「入れることで読み手の興味関心を高めているのがGOODです。さらにシズル感のあるあんこの写真をたくさん配置しているのも、目を引くポイントに。最後にブランドの想いを丁寧に綴ることで、情報に深みを与えています。

「ぜんざい・おしるこの日」にちなんだプレスリリースではありませんが、新商品を発表する際に参考になる事例です。

参考:139万回再生された「発酵あんこ」を自宅で。発酵の力を使い砂糖不使用で作る「発酵あんこ」の調理キットを料理家「榎本美沙」が新開発。

老舗和菓子店、株式会社お亀堂は、コロナの影響で休止していたあんみつバーを、期間限定で復活することをプレスリリースで発表しました。あんみつバーとは、お客さまがあんみつの具材を自由にトッピングして、自分だけのあんみつを作ることができるというサービスです。

「ぜんざい・おしるこの日」にちなんだプレスリリースではありませんが、タイトルの最初に「人気No.1商品」というワードを入れ、フックにしている点がGOOD。さらに「食べ放題」「限定復活」といった魅力的なワードも盛り込み、興味を引くタイトルになっています。このほかメニューを並べたアイキャッチやあんみつのトッピングがわかる写真掲載など、画像使いが参考になる事例です。

参考:人気No.1商品のあん巻きの皮も食べ放題。お亀堂藤沢店であんみつバーが限定復活

2月8日の「ぜんざい・おしるこの日」の意味や由来、そしてぜんざい・おしるこに関連した広報PR事例を紹介しました。

特に菓子メーカーや飲食業界の方は、「ぜんざい・おしるこの日」を切り口として、自社商品・サービスの魅力を伝えるよい機会になるでしょう。

お伝えした事例を参考に、ぜひ自社商品・サービスと「ぜんざい・おしるこの日」をかけ合わせた広報PR施策を考えてみてください。

【関連記事】