企業・団体の情報発信に携わる人なら必ず耳にする、「パブリックリレーションズ(PR)」という言葉。しかし、「広報」とどう違うのか、具体的にどのような活動を指すのか、説明に迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、現役広報担当者の視点から、「パブリックリレーションズ(PR)」の意味や目的、仕事内容、広報活動との違い、参考にしたい成功事例までを解説します。

パブリックリレーションズ(PR)とは?

企業や団体が社会との信頼関係を築くうえで欠かせないのが「パブリックリレーションズ(PR)」です。パブリックリレーションズとは英語表記で「Public Relations」となるので、略して「PR」と表記されることもあります。

PRは、日々の広報活動や情報発信の根幹にある考え方であり、その役割や意味を正しく理解することが、継続的な組織運営の基盤となります。まずは、PRの定義と目的について整理していきましょう。

パブリックリレーションズ(PR)の定義と起源

パブリックリレーションズの研究が進んでいるアメリカで、大学・大学院の教科書として使用されている『体系パブリックリレーションズ』(カトリップほか著)では、パブリックリレーションズとは次のように定義されています。

「パブリックリレーションズとは、組織体とその存続を左右するパブリックとの間に、相互に利益をもたらす関係性を構築し、維持するマネジメント機能である」

また、日本で最初にパブリックリレーションズの定義を行った加固三郎は、

「公衆の理解と支持を得るために、企業または組織体が、自己の目指す方向と誠意を、あらゆる表現手段を通じて伝え、説得し、また、同時に自己匡正をはかる、継続的な対話関係である。自己の目指す方向は、公衆の利益に奉仕する精神の上に立っていなければならず、また、現実にそれを実行する活動を伴わなければならない」

としています。

これらの定義するところをまとめると、パブリックリレーションズとは、「ある組織が、社会のさまざまな関係者と継続的にコミュニケーションを行い、相互に利益のある関係性を構築し維持すること」といえるでしょう。

パブリックリレーションズが重要な理由

現代の企業や組織は、製品やサービスだけでなく、姿勢や価値観も問われる時代にあります。パブリックリレーションズは、ステークホルダーとの信頼関係を築き、誤解や風評から企業を守る重要な取り組みです。

とりわけSNSの普及により情報が即時拡散される現在では、誠実で戦略的な発信・対話を通じて企業の評判やブランド価値を高めるPRの重要性はますます高まっています。

パブリックリレーションズ(PR)の種類とステークホルダー

パブリックリレーションズの種類は「目的」と「対象」によって細分化されます。あらゆるステークホルダーとの関係性を良好に保つことが前提ですが、企業・団体の方針や成長段階によって、優先度が設定されることもあります。

【パブリックリレーションズの種類別の特徴】

- メディア・リレーションズ

対象:メディア関係者(記者、編集者、ディレクターなど)

目的:自社について報道してもらい、認知向上やイメージ向上につなげる

- インベスター・リレーションズ

対象:投資家・株主

目的:自社へ投資してもらううえで有効な判断材料を提供する

- ガバメント・リレーションズ

対象:政府や地方自治体

目的:自社の目的や目標を達成するため、規制緩和や法律修正などの環境整備を働きかける

- エンプロイー・リレーションズ

対象:自社の従業員

目的:企業・団体の成長を促進するため、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める

- コミュニティ・リレーションズ

対象:地域社会

目的:企業価値を高めるため、地域や環境に配慮した取り組みを行う

出典:『パブリック リレーションズ 第2版』(井之上 喬)

これらを大きく3つに分類すると「外部パブリック」「内部パブリック」「機能別分類」の3種類になります。

外部パブリック(顧客・株主・取引先・地域・行政など)

パブリックリレーションズは、企業と外部ステークホルダーとの橋渡し役でもあります。顧客や株主、取引先、地域社会、行政などとの健全な関係を築くことが、企業の信頼と持続的成長に直結します。特に地域や行政との関係性は、災害対応や企業誘致などの面でも大きな影響力を持ちます。

内部パブリック(従業員・採用候補者・OBなど)

内部パブリックへのPRは、組織の一体感を生み、企業文化を育むためにも重要です。従業員との良好な関係性はエンゲージメント向上につながり、採用広報や退職者とのネットワーク形成にも活かせます。社内報や社内イベント、価値観共有の仕組みを整えることで、内部広報の質を高めましょう。

IR・CSR・ロビー活動などPRの機能別分類

パブリックリレーションズには、IR(投資家対応)、CSR(社会的責任)、ロビー活動(政策提言)などの多様な機能があります。それぞれの目的や対象は異なりますが、共通するのは「信頼を得ること」です。事実に基づいた透明性ある発信を続けることで、社会からの評価や支援を得やすくなります。

パブリックリレーションズと「広報」の違い

パブリックリレーションズ(PR)と「広報」の違いがよくわからない、という方もいるかもしれません。

「広報」という言葉は、日本に「Public Relations」という概念が持ち込まれた際に訳語として使われるようになったという背景があります。しかし、現在では広報とパブリックリレーションズは厳密には別の言葉として使用されています。

詳細は以下の記事で解説しています。

パブリックリレーションズと広告やプロモーション、ブランディングとの違い

パブリックリレーションズは「PR」と表記されることもあり、しばしば「プロモーション」と混同されます。また「広報PR」と「広告」の字面が似ていることから、「何が違うのか」と思われることもあるようです。

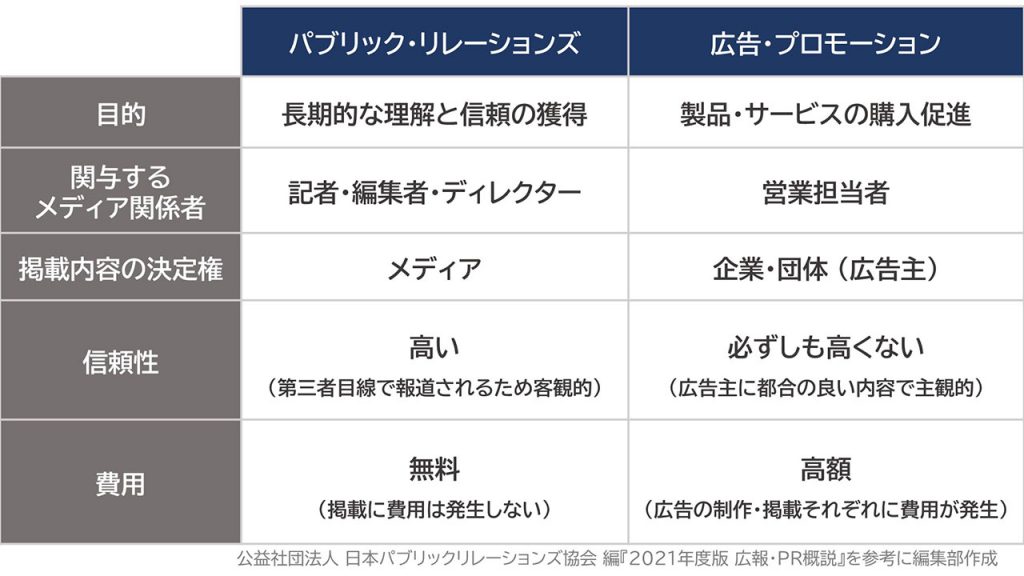

パブリックリレーションズと広告、プロモーションは、さまざまな面において明確に異なる概念です。目的やメディア関係者、信頼性など項目ごとの違いを下図にまとめていますので参考にしてみてください。

詳細は「広告とPRの違いとは?知っておきたい5つの違いを詳しく解説」でも解説しています。

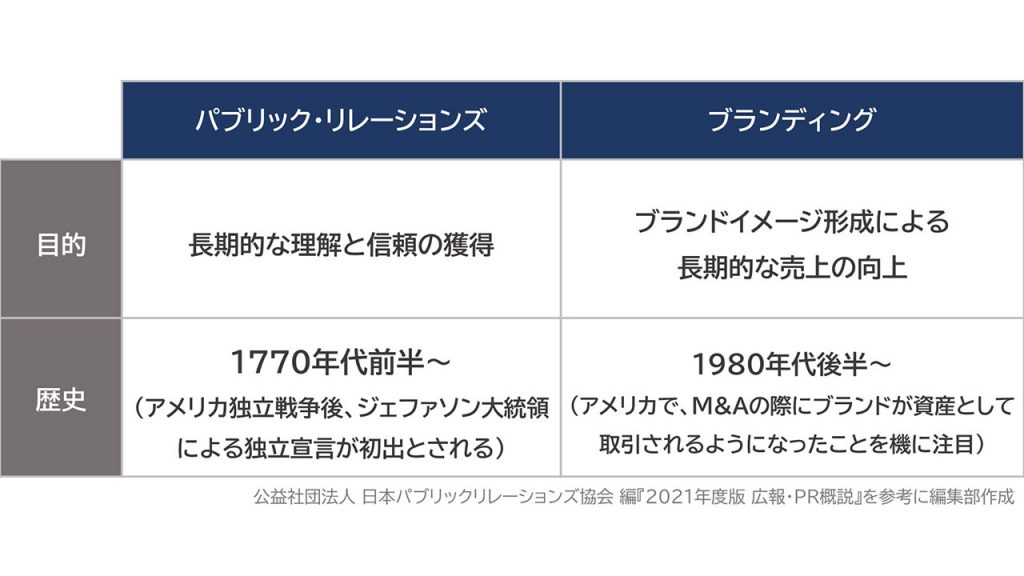

また、「ブランディング」もパブリックリレーションズとの違いがわかりにくい概念です。両者は、「顧客や取引先から信頼される関係づくりを行う」という点では重なる領域も多いためです。

一方で、パブリックリレーションズとブランディングはその目的や歴史が大きく異なります。パブリックリレーションズの目的は「長期的な理解と信頼の獲得」ですが、ブランディングの目的は「ブランドイメージ形成による長期的な売上の向上」。また、パブリックリレーションズは1770年代前半と比較的古くから提唱されてきた考え方ですが、ブランディングの考え方がビジネスに取り入れられるようになったのは1980年代後半です。

ブランディングの詳細については、下記の記事で解説しています。

その他、宣伝やマーケティングとの違いについても以下で解説しています。

PR活動とは?パブリックリレーションズの仕事内容

PR活動とは、パブリックリレーションズを実現していくための活動のことです。企業・団体や組織を運営するうえで、パブリックリレーションズの考え方はどのような業務に落とし込まれているのでしょうか。

パブリックリレーションズ担当者(広報担当者)の具体的な仕事内容についてはこちらの記事で解説しているので参考にしてみてください。

ここからは、より概念的にパブリックリレーションズを実践していく流れ、PR活動の内容について説明します。

カトリップらの著書『体系パブリックリレーションズ』には、下記の4ステップを通じてパブリックリレーションズに取り組む方法が紹介されています。

PR活動1.問題点の明確化と現状分析

組織とステークホルダーの間にどのようなコミュニケーション上のギャップが生じているのかを調査・分析し、課題を明確化します。そもそもどのような状態を課題と捉えるべきかわからないという場合は、経営陣に経営目標と現状のギャップをヒアリングしたり、後述する他企業・団体の成功事例などを参考にしたりするのがおすすめです。

PR活動2.計画立案とプログラム設計

戦略的視点に立って問題点を明確化できたら、問題の解決に向けてどのような対象にどのようなメッセージを伝えるべきかを定めます。目標を具体的に設定し、目標を達成するために最適だと考えられる計画を選択しましょう。

広報PR活動における目標や指標の考え方については、こちらの記事で解説しています。

PR活動3.実施と双方向なコミュニケーション活動

計画を実行に移します。

- どのような対象に

- いつ

- どこで

- どのような機会やメディアによって

メッセージを届けるか、を意識して取り組みましょう。

PR活動4.プログラムの評価

実行後にはその効果を測定し、評価を行います。このとき、効果だけでなく問題点の策定から計画に至るまでの過程についても評価できるとよいでしょう。課題の種類や内容に応じて、経営陣による見直しを依頼します。この評価を通じてさらに見つかった問題点について、新たな計画を立案していきます。

パブリックリレーションズの事例

パブリックリレーションズに取り組む企業の間では、どのような成功事例があるのでしょうか。ここでは、ステークホルダーとの良好な関係構築に成功した3社の事例をご紹介します。

1.株式会社メルカリ

「フリマアプリ」という新たなサービスを誕生させたメルカリ。今やひとつの社会インフラともいえる存在となっていますが、メルカリが認知され始めた当時は「急成長」「急拡大」といった側面ばかりが注目されていたといいます。

そこで、「社会変革に挑戦している」「海外に日本の価値観を発信している」という本質的な企業価値を浸透させるため、大学と共同で「フリマアプリ利用者と非利用者の消費行動」という調査を実施。また、いち早くESGへの取り組みを始め海外にも発信するなど、パブリックリレーションズ活動に注力しました。

結果として、自社の本質的な提供価値や理念へ共感してもらえるようになり、海外国籍を含めた幅広いバックグラウンドを持つメンバーがメルカリに集まってくるようになったといいます。

自社の提供価値と現状の認識ギャップを冷静に分析し、戦略的にパブリックリレーションズ活動を行った事例です。

2.楯の川酒造株式会社

1832年創業の歴史を持つ山形県の日本酒メーカー・楯の川酒造。代表的な商品である「楯野川」は国内外で高い評価を得ています。そんな楯の川酒造は、「日本酒の飲用実態に関する調査」のプレスリリースを発表。「20~30代の約7割が1年以上日本酒に触れていない」という事実を明らかにしました。

調査結果は、業界紙に加えて一般紙でも複数取り上げられただけでなく、ほかの酒造の関係者からも反響があったといいます。自社内では既存顧客と取引を行っていることもあり、「まだまだ日本酒はいける」と良くも悪くも楽観的になりがちでしたが、広く調査を行うことで適切な危機感を持つようになったと同時に、日本酒業界全体に警鐘を鳴らす役割も果たしました。

一企業の目線だけに終始せず、社会全体を見据えて情報発信に取り組んでいる事例です。

3.株式会社YOUTRUST

キャリアSNSを運営するYOUTRUSTは、2021年8月に資金調達のプレスリリースを発信。X(旧 Twitter)でトレンド入りしたほか、PR TIMES上でも「いま話題」「旬速ランキング」1位を獲得しました。

さらに同社は資金調達の発表後も継続的に「大手メディアへの掲載」「著名人登壇イベントの開催」「SNS投稿キャンペーン」「屋外広告の掲出」など新たな話題を打ち出し続け、X(旧 Twitter)上のビジネスパーソンたちの間で「YOUTRUSTフィーバー」の状態を一定期間作りだしたのです。

同社の担当者は、資金調達の発表が決まった2ヵ月前の時点から連続的な施策を計画していたと語ります。順番も含めて緻密にスケジュールを調整し、同社の成長や躍進を多方面に強く印象付けることに成功した事例です。

パブリックリレーションズに関するQ&A

パブリックリレーションズは概念が広く、実務内容も多岐にわたるため、迷うことも多い領域です。そこで最後に、広報・PRの現場で特に頻繁に挙がる疑問を取り上げ、定義論にとどまらず、実務でどう判断し、どう設計すべきかという観点から整理します。PRを単なる情報発信や施策の集合としてではなく、組織運営に組み込むための思考整理として活用してください。

Q1:PRは宣伝やプロモーションと何が違いますか?

PRと宣伝・プロモーションの最大の違いは、「目的」と「コントロールの前提」にあります。

宣伝やプロモーションは、商品やサービスの購入・利用を直接促すことを目的とし、広告枠や表現内容を企業側がコントロールできる点が特徴です。

一方でPRは、短期的な行動喚起ではなく、社会やステークホルダーとの長期的な信頼関係の構築を目的とします。情報は一方的に届けるものではなく、受け手の解釈や反応を前提とした「対話」の中で形成されます。そのため、PRでは必ずしもメッセージが意図通りに伝わるとは限らず、第三者評価や文脈の影響を受ける点が本質的に異なります。

実務においては、「売りたいから出す情報」なのか、「理解と合意を得るために出す情報」なのかを切り分けることが、PRとプロモーションを混同しないための重要な判断軸となります。

広報PRと宣伝の違いの詳細は以下の記事からご確認ください。

Q2:PRの成果は何で測ればよいですか?

PRの成果測定で最も注意すべき点は、単一指標に依存しないことです。広告換算値や掲載件数だけで評価すると、露出量の多寡が目的化し、本来の信頼形成や理解促進の達成度を見誤る可能性があります。

PRの成果は、認知・理解・信頼・行動といった段階に分けて捉えるのが現実的です。たとえば、指名検索数やShare of Voiceは認知の指標、記事内で主要メッセージが正しく伝わっているかは理解の指標、論調やセンチメントは信頼の指標として活用できます。

さらに採用応募や問い合わせなどの行動は、PR単体の成果ではなく「寄与度」として評価する視点が重要です。成果測定は「説明責任を果たすための可視化」であり、改善につなげるための材料であるという位置づけを忘れないことが、健全なPR評価につながります。

Q3:PRはどの部署が担うべきですか?

PRは特定の部署だけで完結する機能ではなく、組織横断的なマネジメント領域に近い性質を持っています。そのため、形式的に「広報部がやるもの」と決めるよりも、誰が意思決定し、誰が最終責任を持つのかを明確にすることが重要です。

一般的には、コーポレート広報や経営企画部門が中心となり、事業部、法務、人事、IRなどと連携する体制が望ましいとされています。特に危機対応や社会的論点を扱うPRでは、現場判断だけでなく経営判断が不可欠となるため、経営層と直結した位置づけが欠かせません。実務上は、「情報発信の実務担当」と「PR方針・判断を担う責任者」を分けて設計することで、スピードと統制の両立が可能になります。

Q4:SNS時代に最低限必要なPRガイドラインは?

SNS時代のPRにおいて最低限必要なのは、「禁止事項の列挙」ではなく、「判断の軸」を示したガイドラインです。炎上を恐れるあまり発信を萎縮させるのではなく、どのような価値観や原則に基づいて発信するのかを明文化することが重要です。

具体的には、事実確認の手順、個人の意見と組織の見解の切り分け、社会的配慮が必要なテーマへの向き合い方、誤りがあった場合の訂正・謝罪の基本方針などを整理しておくべきです。

また、全社共通のガイドラインに加え、広報・SNS担当者向けにはより実務的な判断フローや想定Q&Aを用意すると、現場での迷いを減らせます。SNSは即時性が高い分、PRの思想や姿勢が最も露出しやすい場であることを前提に、平時からの設計が不可欠です。

ソーシャルメディアポリシーやSNSガイドラインについては、以下の記事で詳細をご確認ください。

パブリックリレーションズを理解し組織運営に活かそう

抽象度の高い概念であるパブリックリレーションズですが、組織の運営に携わる人であれば理解しておくに越したことはありません。

パブリックリレーションズの概念を理解できたという方は、自身の取り組んでいる業務を棚卸しし、「ステークホルダーとの良好な関係構築にどうつながっているのか?」「問題点の明確化・計画立案とプログラム作成・実施とコミュニケーション活動・プログラムの評価などをしっかり回せているか?」という観点で振り返ってみてください。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事報道対応とは?広報PR担当者が気をつけたい5つのポイント

- 次に読みたい記事記者会見のやり方・開き方は?準備するときの10のポイント【会場や司会はどうする?】

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ