オンライン配信ツールを活用したウェビナー(オンラインセミナー)は、今や多くの企業・団体が取り入れています。業種を問わず活用しやすいコンテンツでもありますが、思うように集客できず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

参加者を増やすには、ウェビナーのメリットを的確に伝えることや、参加を忘れない仕組みづくりなどの工夫が欠かせません。本記事では、広報PRの視点からウェビナー集客に役立つ施策・ポイントを解説します。プレスリリースをうまく活用した企業事例もピックアップしていますので、ウェビナーの開催を検討している方はぜひ参考にしてください。

ウェビナー集客が難しい理由は?課題を把握・整理しよう

ウェビナーの集客は難しいと感じる人が多く、広報PRでも悩みの種となる活動のひとつです。認知拡大を目指すうえで効率化できるよう、ウェビナー集客における課題を整理してみましょう。まずは3つのポイントをピックアップし、差別化や他部署との連携といった観点からウェビナー集客の課題について解説します。

ウェビナーの増加による情報過多

ITツールが普及により、オンライン企画の需要が高まる昨今、業種を問わずウェビナーを開催する企業・団体は広がっています。新型コロナウイルス流行期の自粛ムードも影響し、オンラインでのイベントやセミナーを積極的に取り入れる企業も増加しました。

気軽に参加できる無料ウェビナーは特に注目されやすいコンテンツですが、同業他社との差別化が難しい傾向にあります。多くの対象者に選んでもらうには自社ならではの強みを盛り込む必要があるため、集客のハードルが高く感じる人もいるでしょう。

ターゲット設定とコンテンツ設計にずれがある

想定するペルソナを集客できない場合、「こんな人に参加してほしい」という対象者のイメージと、実際のウェビナープログラムが乖離しているケースも考えられます。ウェビナーの核となる部分をうまく伝えられなければ、参加者の興味や期待とのずれが生じます。

この不一致は、次回以降の集客率を左右するリピーターの減少にもつながりかねません。ウェビナーの参加を呼びかけること自体はもちろん大切ですが、対象者像に合ったコンテンツ設計と発信内容の検討も集客における重要な工程といえるでしょう。

広報PR・マーケティング・営業の連携不足

ウェビナー開催の目的や主導する部署は企業によって異なるかと思いますが、集客効果を最大限発揮するためには、広報PR、マーケティング部や営業部といった他部署との連携が必要不可欠。集客・当日運営・フォローアップの各段階が分断されていると、十分な情報共有ができず、結果として集客率の低下を招きます。

ウェビナーの対象者像や今後の目標など、一連の認識に齟齬がないよう部署間で連携することは非常に重要です。企画段階はもちろん、プレスリリース配信など情報の素材準備から発信、効果測定までの連携を強化することで、ウェビナー集客の成果向上につながるでしょう。

ウェビナー集客を成功させる7つのポイント

ウェビナー集客を成功させるためには、自社の強みをわかりやすく、簡潔に伝える工夫が必要です。参加希望者がストレスなく申し込める導線の設定や、リマインドメールといった事前準備も集客率を左右します。さらに開催後にはアンケートを実施し、次回以降のウェビナー集客につなげていきましょう。成功率を高める7つのポイントをご紹介します。

ポイント1.ウェビナーの参加メリットを明文化する

ウェビナーに参加するメリット・ベネフィットを効果的に伝えるためには、まずは提供側が理解を深めなければなりません。登壇者やプログラムといった情報だけでなく、「こんな人が参加すると」「こんなメリットがある」という点を明文化しておきましょう。

参加メリットをわかりやすく伝えられれば、想定している人物像と実際に参加するペルソナが乖離するリスクも低減できます。ウェビナーや関連サービス・商品の独自性を意識しながら、参加者にとって有益な情報を説明できるよう文面を整えましょう。

ポイント2.お知らせの内容は簡潔にまとめる

ウェビナーの開催情報はプレスリリースや公式ページなどさまざまなチャネルで発信しますが、いずれも簡潔でわかりやすい内容を意識することが重要。情報が多すぎると、自社の強みやウェビナーの特徴など伝えたいことが埋もれてしまう可能性があるためです。

例えばホームページでウェビナー情報を公開する場合、紹介文が長すぎると、読み手が申し込みを決断する前に離脱してしまうかもしれません。ウェビナーと関連性が高く、かつ読み手にとって重要・魅力的な情報を盛り込めるよう内容の取捨選択を行いましょう。

ポイント3.応募方法はわかりやすくシンプルに

読み手が「ウェビナーに参加したい」と感じてからすぐに行動できるよう、シンプルな導線を設計することが重要です。セミナー情報を掲載したページには申し込みフォームへのリンクを設置し、入力項目もなるべく少なくしたほうがよいでしょう。

入力の必須項目が多すぎると「入力が面倒」「そもそも該当の情報がない」といった理由で申し込み直前の離脱につながります。氏名やメールアドレスなど確実に必要な項目以外は省略または任意入力とし、少ない工数で申し込みを完了できる環境を整えておきましょう。

ポイント4.参加しやすい開催日時を検討する

ウェビナーの開催日時は、集客率に大きく影響する要素です。「参加したいが都合が悪い」というケースを減らすために、想定している年代やライフスタイルを考慮し、曜日・時間帯を中心に適切な日時を設定しましょう。

可能であれば、平日日中・平日夜・祝日日中といったかたちで複数の日時を採用するのも一案です。質疑応答のようにリアルタイムのやり取りはできなくなりますが、アーカイブ配信でウェビナーを視聴できる環境を用意してもよいでしょう。

ポイント5.開催日前にリマインドメールを送る

ウェビナーは、会場を押さえて開催するオフラインセミナーに比べて「参加日時そのものを忘れていた」という可能性が高くなります。申し込み日から開催日までの期間が長いほどリスクになるため、開催日が近くなった段階でリマインドメールを送付しましょう。

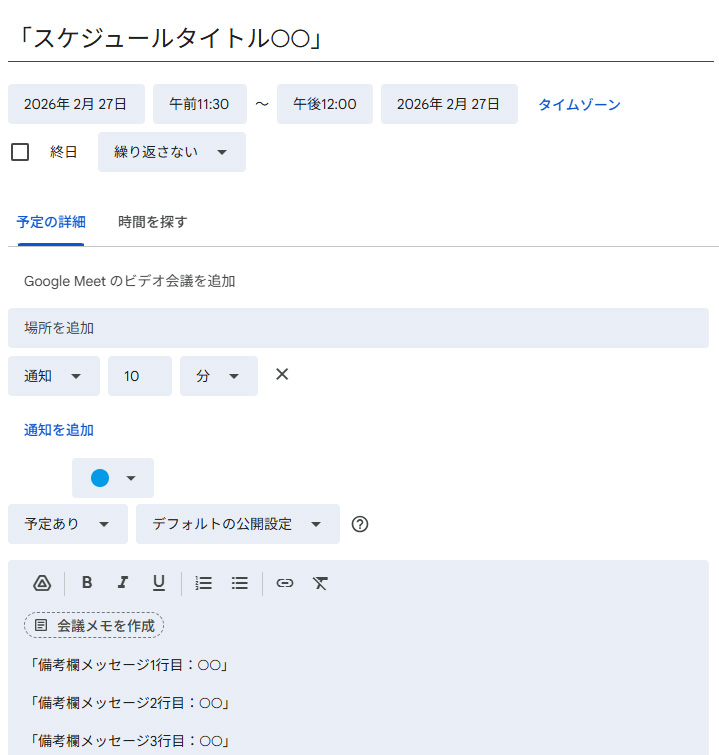

「開催〇日前」「本日〇時スタート」のように明記しておくと、申込者にスケジュールを確保してもらいやすくなります。参加人数が決定した時点で安心せず、申し込み人数=参加人数となるようリマインドすることが大切です。また、Googleカレンダーのような共有機能を活用し、スケジュール設定を促してもよいでしょう。

【カレンダー設定例】

設定条件▽

タイトル:「スケジュールタイトル○○」

日程:2026年2月27日11:30-2026年2月27日12:00

MEMO欄:

「備考欄メッセージ1行目:○○」

「備考欄メッセージ2行目:○○」

「備考欄メッセージ3行目:○○」

上記の参考URLはこちら

【表示例】

参考:朝の情報番組・人気バラエティ作り手たちのセッション決定!広報向けイベント全国5会場で10/21(火)開催【PR TIMESカレッジVol.10】

ポイント6.参加特典を用意する

参加者に直接的なメリット・ベネフィットを実感してもらうためには、ウェビナーの参加特典が有用です。ウェビナーに参加した人だけを対象とした限定コンテンツを用意し、事前情報の段階で「特典アリ」と具体的な内容を打ち出しましょう。

特典の内容はさまざまですが、関連商品・サービスがお得に利用できる割引クーポンを発行したり、有料コンテンツを無料で提供したりといった例が見られます。ウェビナーのプログラムに付加価値を見いだせるため、参加意欲を高める重要なきっかけとなるでしょう。

ポイント7.開催後はアンケートを実施

ウェビナーの開催後は、参加者にアンケートを募ってPDCAを回します。課題を明らかにし、改善につなげることで次回以降の集客率を高められます。

アンケート項目の例

- 特によかった点はどこか

- わかりづらい内容があったか

- 他に取り上げてほしいテーマは何か

また、回答欄に「次回以降も参加したいか」の項目を設け、類似のウェビナーを開催する際に優先的に案内できる体制を整えておきましょう。

開催後のアンケート回答率を高めるために、特典を用意するのもおすすめです。億劫に感じやすいアンケートも、送付と同時に受け取れる資料などがあると回答率を高められます。

ウェビナー集客に有効な施策とチャネルの整理

ウェビナー集客を展開する際は、複数のチャネルを活用して情報を発信しなければなりません。特定のツールにとらわれず、自社媒体・広告・プレスリリースなどを積極的に活用しましょう。ここでは4つのチャネルに分け、ウェビナー集客に有効な施策について解説します。

自社媒体(メール・SNS・Webサイト)を活用した集客

自社媒体は、主に既存顧客へのリーチに有効なチャネルです。SNSのフォロワーやメルマガ登録者に向けて、ウェビナーの開催情報を発信しましょう。企業サイトにコラムページや特設ページを設け、訪問者に向けてお知らせするのも一案です。

既存顧客はすでにサービス・商品を認知している人が多いため、ウェビナーへの関心を寄せやすい層ともいえます。XやInstagramといったSNSを運用している場合は、ウェビナー情報が目に留まる確率を高めるため複数回にわたって投稿するとよいでしょう。

共催・パートナーとの連携によるクロスプロモーション

自主開催のウェビナーでなければ、共催の企業・団体やパートナー企業とのクロスプロモーションも取り入れましょう。発信側の企業・団体が増えるほどアプローチできる層も広がり、認知拡大効果と集客率のアップにつながります。

例えば「出版会社とコンサルティング会社の共催ウェビナー」のように業種が異なる場合、それぞれの強みを活かすことで普段はリーチしづらい層に情報を届けられます。双方にとって大きなメリットとなるため、クロスプロモーションは非常に重要な施策といえるでしょう。

広告出稿やリスティングを使った認知拡大

認知拡大効果を高めるためには、広告出稿やリスティング広告の活用といった施策もあります。公式サイトのようなチャネルに比べるとユーザーが受動的に情報を目にするため、企業や関連コンテンツを知らない層にもアプローチしやすい方法です。

ただし広告掲載には費用が発生するため、コストパフォーマンスを分析しながら掲載場所・期間などを検討する必要があります。あくまでもスポット的に活用する方法として、実際の集客率のリサーチも重ねながら運用していきましょう。

プレスリリースによる“信用ある告知”の実現とメディア掲載

メディア関係者が日常的に閲覧するプレスリリースは、効果的な認知拡大が期待できるチャネルのひとつです。ウェビナーの情報がメディア関係者の目に留まり、ニュースサイトや他Webページなどで取り上げられれば幅広い層に発信できます。

プレスリリースは一定の基準に基づき掲載されるため、読み手に信頼感・安心感を与えられるのが魅力。ニュース性や独自性が伝わるプレスリリースを公開できれば、ウェビナーに参加するハードルを下げる結果にもつながるでしょう。

ウェビナー集客にプレスリリースが効果的な理由

ウェビナー集客のチャネルのひとつにプレスリリースを挙げましたが、配信による具体的なメリットがわからないという方もいるのではないでしょうか。メディア関係者から他サイトへの掲載が期待できるだけでなく、企業・団体の認知を広めたり信頼性をアップさせたりといった結果も望めるでしょう。ウェビナー集客にプレスリリースが効果的な理由を3つご紹介します。

ウェビナー情報がメディアに掲載される可能性がある

自社サイトやSNSはウェビナー提供側からのお知らせですが、プレスリリースがメディア関係者の目に留まれば第三者からの発信が可能です。メディア関係者は常に新規性のある情報を探しているため、ウェビナーの開催を控えているという点を積極的に伝えていきましょう。

ユーザーに情報が届きやすくなるだけでなく、信頼性の高い情報として、ウェビナーの注目度を高められるのもメリット。ウェビナーのプレスリリースをきっかけに企業・団体についてリサーチしたり、関連商品・サービスについて知ったりといった効果も期待できます。

検索流入による認知拡大効果が期待できる

企業・団体が発信元となるプレスリリースはSEOの観点でも価値が高く、検索エンジンで上位表示しやすい傾向にあります。企業やウェビナーそのものを知らなくとも、類似のキーワードを検索したユーザーがプレスリリースにたどり着く効果も期待できるでしょう。

検索流入でユーザーを獲得できれば、新規層の認知拡大にも貢献できるかもしれません。ウェビナーや関連商品・サービスを知らなかった人が「参加してみたい」と感じられれば、集客率を高める効果も十分に発揮できます。

企業・団体への信頼性と認知度アップにつながる

プレスリリース配信サービスを用いる場合、多くのケースで配信基準が設けられています。不適切な表現や情報の重複を避け、常に新しい企業・団体の取り組みを発信するためです。

一定の基準に基づき公開されるため、メディア関係者や生活者の目に届いた時点で信頼できる情報源になっているといえます。ウェビナーに限ったことではありませんが、読み手が安心して情報収集し、参加を検討するきっかけになるという点はプレスリリースの大きなメリットです。

PR TIMESのプレスリリース掲載基準については以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてみてください。

ウェビナー集客プレスリリースの5つのポイント

ウェビナー集客でプレスリリースを配信する場合は、適切な内容の整理や公開タイミングを見極めるなど、計画性が重要です。多くの人の目に留まるコンテンツ力を心がけ、集客率の向上につなげましょう。ウェビナー集客におけるプレスリリース制作のポイントを5つご紹介します。

集客につながるタイトル・構成・要素を意識する

プレスリリースにはウェビナーに関する情報を盛り込みますが、読みやすさに加え網羅性も意識しなければなりません。記載内容が多すぎるとかえって離脱につながるため、なるべく端的に、以下のような必須項目とともにウェビナーについてまとめましょう。

記載項目の例

- ウェビナータイトル

- 開催日時

- 利用ツール、必要環境

- 参加料

- 申込期限

上記に加え「こんな人におすすめ」のような見出しがあると、読み手もペルソナをイメージしやすく、ウェビナーに参加する意義が伝わりやすくなります。

また、魅力的なタイトル設定も重要です。ウェビナー名をそのまま記載する方法もありますが、長すぎる場合は省略し、「詳細を知りたい」と思わせられるキーワードを盛り込みましょう。例えば人数制限がある場合は「〇〇名限定!」「先着〇〇名無料」のようにタイトルの頭に記載し、特別なウェビナーであることを伝えます。開催日や曜日がプレスリリースタイトルにあれば、参加を検討したり「早く申し込まなければ」と行動を促したりするきっかけになるでしょう。

登壇者や過去開催の様子がわかる素材を用意する

ウェビナーの有用性・信頼性を伝えるために、登壇者のプロフィールや経歴などの情報も掲載しましょう。過去に類似の企画を実施した場合は、そのときの様子を実績として示すのもおすすめです。

また、参加者から募ったコメントを紹介できれば、ウェビナーの強みを客観的に伝えられます。ウェビナーの魅力を裏付ける素材は非常に大切な要素となるため、登壇者情報・参加者のコメント・写真・動画などをうまく活用してプレスリリースを仕上げていきましょう。

プレスリリース配信のタイミングを見極める

プレスリリースの認知や記事化を効率的に進めるためには、配信のタイミングを見極めなければなりません。新規性はもちろん重要ですが、早すぎたり遅すぎたりすることがないようウェビナー開催日に応じた公開日を決定しましょう。

より多くの人にプレスリリースを届けるためには、段階に分けて複数回配信するのも一案です。開催が決定した時点で情報を解禁し、申し込み開始日にあらためて配信する、といった流れにできると参加意欲を掻き立てられるかもしれません。

SNSで展開し広く知らせる

認知拡大を図るうえで、SNSは非常に有用なツールです。XやInstagramといったSNSは拡散力があるため、リポストのような機能を活用して認知拡大効果を高めていきましょう。

企業の公式アカウントで、プレスリリースのURLを記載した投稿を発信できれば信頼性もアップできます。ユーザーの多くはタイムリーな情報を求めているため、ウェビナーの概要がわかる投稿内容とプレスリリース情報を掲載することで、興味があるユーザーを通してステークホルダーへの情報共有が見込めるでしょう。

メディアリレーションズも実施する

プレスリリースは、メディア関係者を中心とするステークホルダーへウェビナー情報を届けるために有効な手段のひとつです。より効率的な認知拡大効果を発揮するために、プレスリリース以外のメディアリレーションズも積極的に実施しましょう。

プレスリリース配信サービスを活用した情報発信のほか、自社のホームページから発表したり、メディア関係者に直接アプローチしたりといった方法が検討できます。すでにつながりのあるメディア関係者に直接届けられれば、ニュースサイトなどでのWebページにも掲載してもらいやすくなるでしょう。

ウェビナー集客プレスリリースの活用事例5選

ここからは、ウェビナー集客のためにプレスリリースを活用している事例を5つご紹介。広報PR施策をうまく展開している企業や、ウェビナーの紹介内容が参考になるプレスリリースをピックアップしています。業種を問わず取り入れやすいポイントにも触れているため、プレスリリース制作の際にぜひ参考にしてみてください。

事例1.シンプルかつ網羅性の高いプレスリリース

- 開催日・曜日と登壇者やウェビナーの内容がわかるタイトル

- 開催日時や場所、参加費用など必要情報をまとめた項目

- 概要から開催情報、登壇者プロフィールと流れで読みやすい構成

参考:8月23日(土)、ログミーファイナンス主催 個人投資家向けIRセミナー登壇のお知らせ

事例2.実績がわかるタイトルと成果を可視化したビジュアルコンテンツ

- 集客支援事例の実績をプレスリリースタイトルに明記

- プロジェクトの実施背景と具体的な支援内容も紹介

- 自社実績を数値化し、グラフイメージで訴求

参考:【Bリーグ茨城ロボッツ】Web広告活用で総入場者数が約3倍に増加。ファン層拡大に貢献した“集客支援事例”を公開

事例3.「ウェビナーで何を得られるか」がわかるタイトル

- プレスリリースタイトルにウェビナーのテーマを記載

- 「こんな人におすすめ」の項目で「〇〇な方」と対象者像を言語化

- プレスリリースから参加申し込みページにアクセスできる導線の設計

参考:『プロセス製造業の調達・購買プロセス、なぜアナログ運用がなくならない?』というテーマのウェビナーを開催

事例4.重要項目を見出し化し、情報をピックアップしやすい構成

- 開催日・曜日・時間をプレスリリースタイトルに記載

- プレスリリース冒頭でウェビナーのテーマや初公開情報を端的に説明

- 「セミナー概要」「プログラム内容」などを見出し化した読みやすい構成

参考:【ウェビナー開催|9/10(水) 11:00-12:00】ターゲットは資産1億円以上の“富裕層”。いまタクシー広告が「富裕層マーケティング」に最適な理由を大解剖

事例5.ウェビナーの参加を逃した層にアプローチするアーカイブ配信情報

- 過去に開催したウェビナーのアーカイブ配信情報を公開

- 「BIMオペレーターor設計者向け」と対象者をタイトルに明記

- 登壇者のプロフィール欄で実績と著書を紹介

参考:【BIMオペレーターor設計者向け】Revitを基本から学べる無料のセミナープログラムからアーカイブ映像を無料配信!9/3(水)9/17(水)「ビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み」

独自性の高い情報を盛り込んだ広報PRでウェビナー集客の効果を高めよう

ウェビナー集客を成功させるためには、コンテンツの有用性を明確に提示したり、開催日前にはリマインドメールを送付したりといった施策が重要です。無料ウェビナーで商品・サービスの認知拡大を図る企業も増えているため、独自性と新規性を意識した戦略を組み立てていきましょう。

情報発信にはいくつかのチャネルがありますが、プレスリリースはメディア関係者にもアプローチしやすい方法です。ご紹介したプレスリリース制作のポイントや参考事例をチェックしながら、魅力と強みを発信して集客率アップにつなげてください。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする