自分たちの活動を多くの人に知ってもらうために制作する「広報誌」。制作の目的やターゲット、掲載するコンテンツは明確になったものの、「どうデザイン・レイアウトしたらいいのかわからない……」といった悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、読まれる広報誌を目指すうえで欠かせないデザイン・レイアウトの基本的な考え方から、自社で制作するときのおすすめのデザインツールまで幅広くご紹介します。

なお、広報誌の定義や役割、「広報紙」との違い、作成のポイントについては広報誌とは?「広報紙」との違い・作成時の7つのポイント【事例紹介あり】で紹介しています。併せてご覧ください。

読んでもらえる広報誌を作るためにはデザイン・レイアウトが重要な理由

広報誌のデザインやレイアウトは、単に「おしゃれに見せる」ための装飾ではなく、「誰に、何を、どう理解してもらうか」を設計するための仕組みです。限られた紙面の中で、優先して届けたい情報と補足情報を整理し、読者がストレスなく読み進められるよう導く役割を持ちます。

コンテンツを文字で羅列するだけにしてしまうと、そもそも読む気が起きなかったり、どこに何が書いてあるかわかりにくかったりと、情報が適切に伝わらない恐れがあります。

デザインの力を活用することで、広報誌で伝えたい情報をイメージとしてわかりやすく届けることができます。コンテンツの内容はもちろん大事ですが、読んでもらうためにはデザイン・レイアウトなどの視覚表現も重要な役割を果たすことを覚えておきましょう。

1.読者の理解・印象を左右する第一印象

人は第一印象のわずか3秒で、読むかどうかを判断すると言われます。広報誌のデザイン・レイアウトは、まさにその初見の印象を左右する要素です。

情報の整理された見やすい誌面は信頼感を与え、逆にごちゃついた構成は読む意欲を下げかねません。とくに表紙や扉ページは、その1冊の“顔”としての役割を果たします。

そのため、読者の属性や媒体の位置づけを踏まえたうえで、「どの順番で目を動かしてほしいか」「どこで手を止めてほしいか」を決めてレイアウト設計することが重要です。タイトル・写真・リード文・本文・コラムなど、要素ごとの役割を整理し、ページ全体で1枚のストーリーを描くイメージで構成していくと、読んでほしい情報が自然と届きやすくなります。

配色、フォント、余白設計まで丁寧に設計することが求められます。

2.視線誘導で情報を的確に届ける

広報誌は読者に「どこに何が書いてあるか」を瞬時に伝えることが重要です。情報量が多い紙面では、レイアウトによる視線誘導が鍵を握ります。たとえば、見出し・写真・キャプションを三角形に配置する「Zの法則」や、左上から右下に流れるような構成で読者の視線を誘導することで、自然に読み進めてもらえるようになります。

要素ごとに視認性を高め、読者の関心を効果的に引き出しましょう。

3.一貫したブランドイメージの形成に貢献する

広報誌は「読み物」であると同時に、企業や自治体の「顔」でもあります。色使いやフォント、トーン&マナーを統一することで、「この媒体らしさ」が積み上がり、継続的に読まれるたびにブランドイメージが定着していきます。

たとえば、CIやロゴの使い方、キャラクターの登場位置なども工夫することで、ブランドとの接点を一貫性のある形で提供できます。デザインには情報伝達だけでなく、企業価値を高める力があるのです。

デザインの力で広報誌の影響力を高めた事例:埼玉県三芳町

当時、埼玉県三芳町の広報担当職員だった佐久間智之さんは、町の広報誌が大量に捨てられているのを目にします。そのときのショックをきっかけに、「手に取ってもらえる広報誌」を目指し、同誌のリニューアルを行いました。

子育て支援センターや児童館で町民にヒアリングをした結果、おしゃれなデザインの表紙のほうが手に取ってもらいやすいことが判明し、ファッション雑誌のような表紙へと大幅にデザインを変更。

表紙の写真には町の主役である住民に登場してもらい、「読者と目が合うように」正面カットを採用するようにしました。さらに町の魅力を鮮やかに表現するために、表紙をカラー刷りに。

デザインの変更から5年後(2015年)に住民意識調査を実施したところ、「広報誌から行政情報を得ている」と答えた20代が74%から80%に、70代も86%から94%まで上昇していました。さらに、広告収入も1.5倍になったそうです。

デザインの力で広報誌の影響力が大きく変わるということを示す事例です。

ブランドイメージに合った広報誌をデザインするための3ステップ

広報誌は単なる情報伝達の手段ではなく、企業や自治体のブランドイメージを視覚的に伝える重要なメディアです。読者の印象に残る広報誌をつくるには、単発的な装飾や流行のデザインに頼るのではなく、自社や組織のブランドトーンに沿った戦略的な設計が欠かせません。

次に、広報誌のデザインにおいてブランド「らしさ」をしっかり反映させるための3つのステップをご紹介します。企画段階から完成までの流れを体系的に押さえておくことで、継続的にブランド価値を高める広報誌制作が可能になります。

STEP1.配布する読者像(ペルソナ)を明確化する

デザインに入る前に、まず誰に届けたいのかを明確にしましょう。たとえば自治体の広報誌なら「子育て世代」「高齢者」など、企業であれば「株主」「社員」「地域住民」など、想定する読者層(ペルソナ)によって最適なレイアウトやトーンが変わります。

情報量や文字サイズ、写真の比率なども、読者の属性によって最適化することで「読まれる」広報誌に近づきます。

STEP2.ブランドトーンやCIに応じてデザイン指針を設定する

企業や団体には、すでに確立されたブランドカラーやロゴ、トーン&マナーが存在します。広報誌もそれに準じたデザインで統一感を保つことが、ブランドの信頼性向上につながります。

使用する色、書体、余白の取り方、写真の雰囲気などをあらかじめガイドライン化しておくと、毎号ブレのない誌面が作成でき、継続的なブランド構築が可能になります。

STEP3.試作→フィードバック→修正→完成のPDCAサイクル

一度で完璧なデザインに仕上げるのは難しいもの。まずはラフ案やモックアップを作成し、社内の関係者や実際の読者層に近い人から意見をもらいましょう。フィードバックをもとに改善点を洗い出し、何度か修正を重ねることで完成度が高まります。

とくに初号やリニューアル時には、社内外のリアクションを重視したPDCAの運用が効果的です。

広報誌に必要な5つの項目とレイアウト

広報誌のレイアウトはどのようなことに注意して決めていけばよいでしょうか。ここからは、広報誌に必要な5つの項目ごとにレイアウトのポイントを紹介します。

1.表紙

表紙は、広報誌が読まれるかどうかを左右する重要な項目です。広報誌を通じて伝えたいことや、発信する企業や団体のイメージ・世界観とリンクするデザインにしましょう。

表紙には、以下の5つの内容を盛り込むことが一般的です。

- 広報誌のタイトルロゴ

- 発行月もしくは発行日

- キャッチコピー

- 特集内容や連載記事など、メインとなるコンテンツのタイトル

- 写真やイラストなどのメインビジュアル

レイアウトを行うときは、タイトルロゴは上部(横書きの場合は中央寄せor左寄せ)が基本です。広報誌名は重要なので、インパクトを与えられるサイズ・色にすることを意識しましょう。

また、メインビジュアルは表紙の全面にレイアウトすることが多いです。写真の場合は、被写体は人で、かつ1人だと訴求力が上がると言われています。

2.目次

企画一覧とページ数を掲載する「目次」は、読者が求めている情報を手早く見つけるための項目です。

広報誌にどんな情報が載っているのか、構造が一目でわかるようにシンプルなレイアウトを心がけましょう。

3.見出し

情報が多い場合、大見出し・中見出し・小見出しなど、見出しを分けてレイアウトすると内容が伝わりやすくなります。原稿のボリュームや文脈に応じて見出しを分類しましょう。

大見出し(記事タイトル)、中見出し、コラムなど、階層ごとに文字サイズや色の濃淡も変えると構造が一目でわかり、読みやすくなります。大見出しほどインパクトを与えられるデザインになるよう調整しましょう。

4.本文

伝えたいことがたくさんあったとしても、文字が詰まりすぎていると読みにくくなってしまいます。読者の年齢に合わせた文字サイズにするなどの点を心がけましょう。また、本文のフォントは誰にでも読みやすい「UD書体」がおすすめです。

基本的には写真やイラストなどを活用し、文字を最小限に抑えることを意識します。より詳しい情報を知りたい人のためには、QRコードを挿入してWebサイトにアクセスできるようにするなどの工夫を行うとよいでしょう。

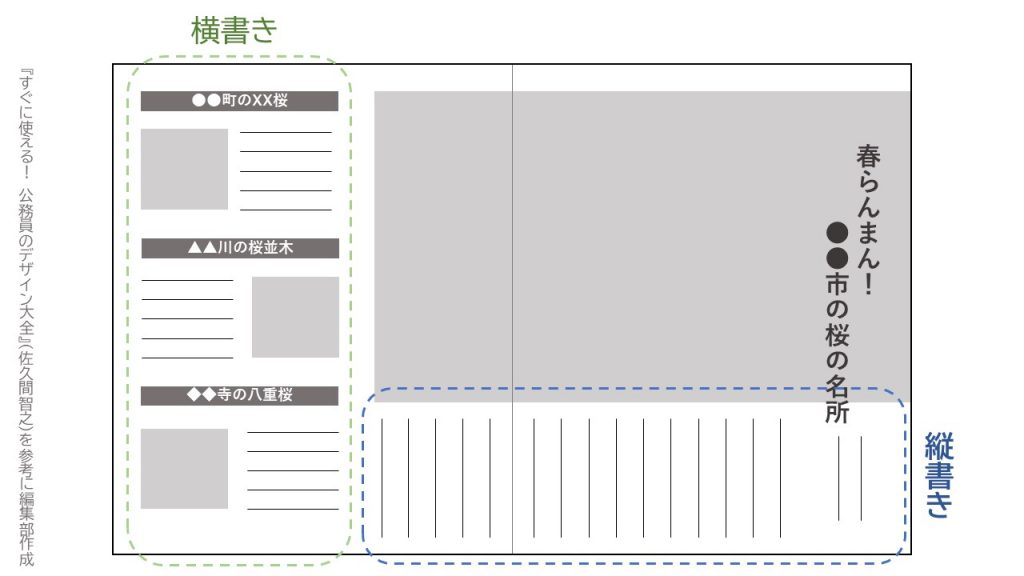

レイアウトに関しては、下図のように写真を中央に1枚大きく配置し、文字は「L字形」で入れる構成が簡単で美しい配置です。

L字の長い線の部分は横書き、短い線の部分は縦書きにするとメリハリが生まれます。

色覚障害の人に配慮し、白黒にしたときも読みやすい色分け(彩度)になっているか確認するようにしましょう。

5.写真・イラスト

文字情報を補足し、読者を引きつける役割を果たすのが写真やイラストです。本文の内容に合った写真やイラストを積極的に盛り込むようにしましょう。

フリー素材ではなく、自社・自団体の人やモノなどオリジナルの写真・イラストを使うと訴求力が上がります。

また、本文が重要な内容や堅い内容のときは、シルエットのみのイラスト、青や黒の写真などを使うと雰囲気を壊さず、読みやすさを向上させることができます。

お手本になる広報誌のデザイン・レイアウト事例

「広報誌を作成するにあたり、ほかの企業の広報誌を参考にしたい」という方も多いのではないでしょうか。

ここからは、広報誌を作る際に参考にしたいデザイン・レイアウトの事例や、探し方をご紹介します。

広報誌のデザイン事例1.愛媛県西条市

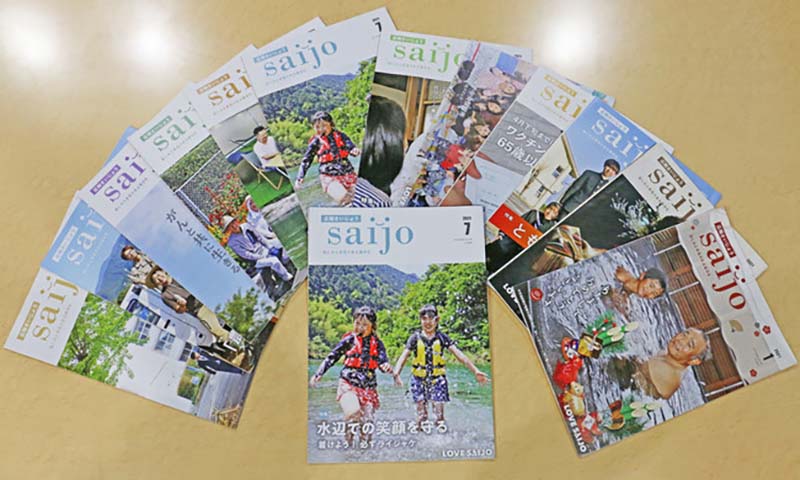

愛媛県西条市が発行する『広報さいじょう』2021年7月号は、「令和4年全国広報コンクール」の広報紙(市部)部門において特選(全国1位)に選ばれ、総務大臣賞を受賞しました。

住民の生き生きとした表情がはっきりとわかる、写真を大きく用いた表紙のデザインが印象的です。

本文ページは余白を大きめに取り、読みやすいレイアウトとなっています。色や装飾はシンプルに押さえ、写真を多用することで必要な情報をわかりやすくしています。

参考:愛媛県西条市が広報コンクールで全国1位を獲得!「移住全国1位」だけじゃない、新たな称号がまちへの誇りに

広報誌のデザイン事例2.はやしテレンプ株式会社

自動車内装部品メーカーの林テレンプ株式会社は、「社内報アワード2022」の「紙社内報部門(連載・常設企画)」でシルバー賞、「紙社内報部門(1冊子19ページ以下)」でブロンズ賞を受賞しました。

従業員のプロフェッショナリズムを伝える、シックな色合いやフォントが特徴的です。

製造現場の従業員を表紙に掲載しているほか、従業員が自らデザインやレイアウトを手がけており、広報誌全体を通じてモノづくりへの情熱を体現しています。

参考:林テレンプの社内報 「HAYATELE NEWS」が社内報アワード2022でシルバー賞・ブロンズ賞をダブル受賞

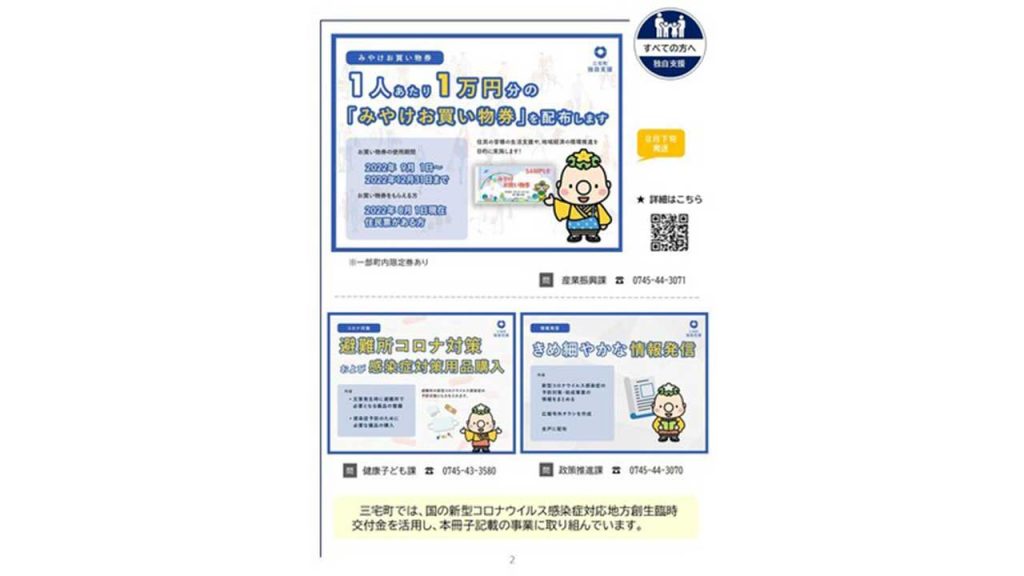

広報誌のデザイン事例3.奈良県三宅町

奈良県三宅町の広報誌『広報みやけ 特別号』では、従来の雑誌型レイアウトにとらわれず、内容ごとにバナーを作成。レイアウトの手間を削減すると同時に、必要な情報がどこにあるかをわかりやすく表現しています。

町民アンケートでは、78%が「わかりやすい」と回答。さらに給付金の申請数が想定の3倍以上になるなど、グラフィックを重視した発信による大きな効果が上がっているようです。

参考:奈良県三宅町の広報誌はアンケート回答者の8割の方がわかりやすいと回答。給付金の申請数も3倍に。行政情報をわかりやすく発信するAIシステム「POTETO Design (β版)」を活用。

広報誌のデザイン事例4.社会医療法人愛仁会 千船病院

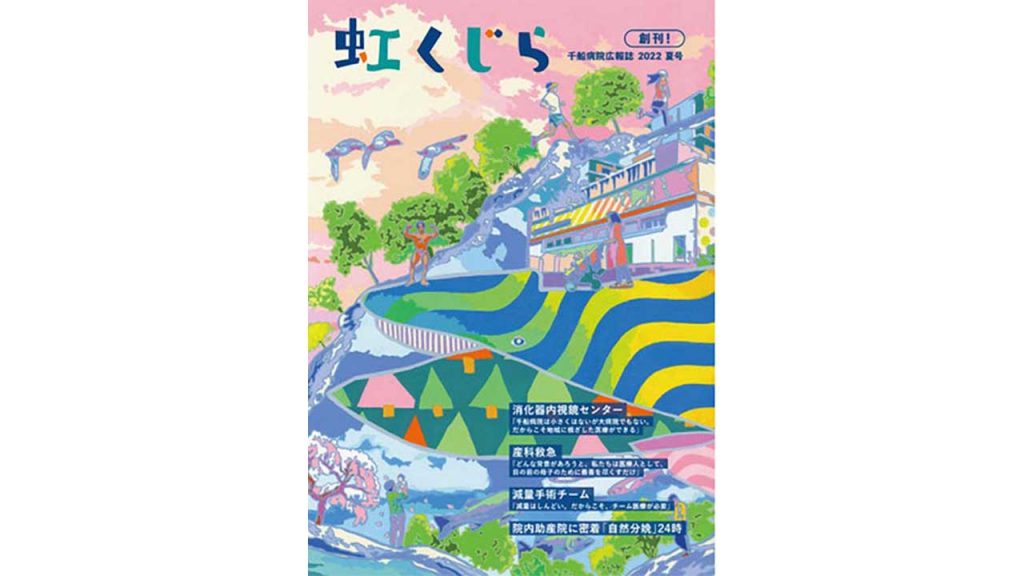

社会医療法⼈愛仁会 千船病院は、「これまでのものとは一味違う広報誌」を目指した病院広報誌を創刊しました。

プロのクリエイターを制作陣に迎えたという誌面では、病院の所在地である大阪市西淀川区が大阪湾や淀川など水辺の町であることから、「波」のモチーフを随所に活用しています。

また、病院で働く人々や地域のお店などの写真を多数掲載し、巻末には院内の各科について確認できるQRコードを一覧で記載するなど、機能面・情緒面の双方で充実した内容となっています。

広報誌のデザイン事例5.株式会社サニクリーン

清掃・衛生領域で事業を展開する株式会社サニクリーンは、法人顧客向けの広報誌をリニューアル。用紙サイズをタブロイド判からA4サイズへと変更し、仕事の合間に読めるよう読みやすさを追求したデザインに一新しました。

お役立ち情報などを中心に比較的文字が多い誌面ですが、多くのコーナーにイラストを掲載していることで読みやすさを担保しています。また、イラストはすべて、同社のブランドイメージを意識したやさしいタッチで統一されています。

参考:サステナビリティに配慮した広報誌へと進化!用紙使用量を約45%削減。サニクリーンの季刊広報誌が2022年冬号よりリニューアルしました

広報誌のデザイン・レイアウト事例の探し方

Webサイトやプラットフォームサービスを活用し、多種多様な企業・団体による広報誌のデザイン・レイアウト事例を探すことができます。自社(団体)と異なる領域のものも含め、複数の広報誌のデザイン・レイアウトを参考にするとアイデアや視点が広がるでしょう。

Pinterestで探す

Web上にあるさまざまな画像を集めてブックマークできるWebサービスが「Pinterest」です。「広報誌」というキーワードで検索してみると、ほかのユーザーがブックマークしたいろいろ色々な広報誌の事例を見ることができます。

マイ広報誌で探す

「マイ広報誌」は、自治体など等の広報誌を記事ごとにデータ化し、インターネット上で無料配信・検索可能にするサービスです。定期的に最新号がアップされているので、デザインのトレンドをリサーチするうえでも役立ちます。

広報誌のコンクール受賞作品を調べる

公益社団法人・日本広報協会が自治体を対象に開催している「広報コンクール」や、株式会社ウィズワークが社内報を対象に開催している「社内報アワード」など、さまざまな広報誌のコンクールが存在します。

そういったコンクールで表彰されている広報誌のデザインを参考にするのもひとつの手です。

印刷会社の事例を調べる

広報誌のデザインや印刷を請け負っている印刷会社の中には、制作実績をホームページで紹介しているケースがあります。実績の中から気に入ったものがあれば、デザインの参考にしたり、制作を依頼をしてみたりするのもよ良いでしょう。

プレスリリースから探す

広報誌とは?「広報紙」との違い・作成時の7つのポイント【事例紹介あり】で紹介していますが、広報誌の発行をプレスリリースを通じて発信することは、より多くの人に広報誌を読んでもらうために有効な手段のひとつ。

そのため、プレスリリースの中から「広報誌」に関するものを探してみると、デザインや企画などでさまざまな工夫を凝らしている事例が見つかることがあります。

ターゲット別・目的別 広報誌デザインのアイデア集

広報誌の最適なデザインは、「誰に読んでほしいか」「何を達成したいか」によって大きく変わります。自治体と企業、学校とPTAでは、読者の生活や関心も異なり、紙面に求められる役割も違います。そのため、まずはターゲットごとに「どんな工夫が効きやすいのか」を押さえておくと、デザインの方向性が決めやすくなります。

次に、代表的な3つのタイプを例に、誌面づくりのアイデアを整理してみましょう。

自治体広報誌:住民参加を促すデザイン・レイアウトの工夫

自治体の広報誌では、「行政からのお知らせ」を一方的に伝えるだけでなく、「住民が自分ごととして行動したくなるか」が大切になります。そのため、住民の顔写真やコメントを多く取り入れ、「自分と同じ立場の人が登場している」紙面にすると参加意欲が高まりやすくなります。イベント案内も文字だけで並べるのではなく、カレンダー形式やエリアマップと組み合わせるなど、「すぐ行動に移せる」レイアウトを意識すると効果的です。

また、高齢者から子育て世代まで幅広い層が読むことを前提に、文字サイズは大きめ、行間はゆったりめに設定したほうが安心です。行政用語や法律用語が多くなりがちなページは、イラストや図解を添えたり、難しい言葉にふりがなを付けたりして、できるだけハードルを下げる工夫も欠かせません。

企業広報誌・社内報:従業員エンゲージメントを高める誌面構成

企業の広報誌や社内報では、「会社がどこに向かっているのか」「そこに自分がどう関わっているのか」が伝わる構成が重要です。トップメッセージと現場の声を一冊の中でバランスよく配置し、経営ビジョンと日々の仕事のつながりが見えるように設計しましょう。たとえば、特集ページでは経営テーマを大きな写真と見出しで打ち出し、後半ページで部門事例や社員インタビューを紹介するなど、「大きな話」と「自分ごと」を行き来できる構成が効果的です。

デザイン面では、社名ロゴやブランドカラーを要所に使いつつ、社員の自然な表情や現場の様子が伝わる写真を多めに使うと、「身近な会社像」が伝わりやすくなります。数字や制度など少し固く感じられる情報は、図解やアイコンを組み合わせてビジュアル化し、忙しい社員でも短時間で要点をつかめる誌面を目指すとよいでしょう。

学校・PTA広報誌:保護者・地域に親しみを持ってもらう表現

学校やPTAの広報誌では、「学校生活の様子が伝わること」と「保護者が安心感を持てること」の両立がポイントになります。行事の写真や児童・生徒の作品を大きく扱いながら、先生や保護者のコメントを吹き出しで添えると、紙面に温度感が生まれます。紙面構成としては、表紙や前半ページで季節の行事や子どもたちの姿を見せ、後半でお知らせやルールなど実務的な情報をまとめると、読み進めやすくなります。

デザインは、あまり「学校っぽさ」を押しつけすぎず、やわらかい色合いや丸みのあるフォントを使うと親しみやすい印象になります。ただし、あまりにポップになりすぎると重要なお知らせが埋もれてしまうため、注意書きや安全にかかわる内容は色数を絞り、囲み枠やアイコンで目立たせるなど、情報の優先順位を視覚的に示すことが大切です。

広報誌デザイン・レイアウトに関するQ&A

広報誌の制作に慣れていないと、「どこまでやるべきか」「何が正解なのか」がわかりにくく、不安に感じることも多いはずです。最後に、広報担当者からよく挙がる疑問をQ&A形式で整理します。細かなテクニックだけでなく、考え方の基準も合わせて押さえておくと、毎号の判断がしやすくなります。

Q1.デザインはプロに依頼すべき?内製との判断基準は?

すべての広報誌を必ずプロに依頼する必要はありませんが、「ブランドの顔になる創刊号やリニューアル号」「外部ステークホルダー向けの重要号」などは、プロのデザイナーに一度設計してもらうと安心です。そのデザインをたたき台として、以降の号を内製で更新していく方法もあります。

判断基準としては、①発行部数や影響範囲が大きいか、②自社にデザインスキルや時間があるか、③レイアウトルールを社内に定着させたいか、の三点で考えると整理しやすくなります。全部を外注するか内製するかの二択ではなく、「設計だけ外部に相談し、運用は自社で行う」といった中間案も検討するとよいでしょう。

Q2.無料テンプレートだけで作っても問題ない?

Canvaなどの無料テンプレートを使うこと自体は問題ありませんが、「テンプレートのまま使う」と、他団体と似たような広報誌になりやすく、ブランドらしさが弱くなってしまうリスクがあります。基本レイアウトや比率は参考にしつつ、色使いやフォント、写真の雰囲気だけでも自社らしく調整することをおすすめします。

また、テンプレートに情報を詰め込みすぎると、想定していたバランスが崩れて読みにくくなる場合があります。情報量が多いときは、ページを分ける、余白を増やす、QRコードで詳細をWebに誘導するなど、「テンプレートに合わせる」のではなく、「読者に合わせてテンプレートをアレンジする」意識を持つと失敗が減ります。

Q3.写真が少ない/載せられないときのレイアウトの工夫は?

肖像権の関係で人物写真が使いにくい場合や、そもそも写真素材が少ない場合は、図解やアイコン、タイムラインなど「情報を絵にする」工夫が有効です。表やグラフも単に数字を並べるのではなく、色分けやピクトグラムを使うことで、ビジュアルとしての役割を果たせます。

また、写真を無理にたくさん並べず、「象徴的な1枚を大きく」「あとはテキストと余白で整理する」という割り切りも選択肢です。背景に薄い色面やパターンを敷く、見出しに小さなアイコンを添えるだけでも、紙面の印象はかなり変わります。情報量と素材のバランスを見ながら、「足す」のではなく「整理して見せる」方向で考えるとよいでしょう。

Q4.ユニバーサルデザインや色覚多様性にはどう配慮すべき?

ユニバーサルデザインの観点では、「文字が小さすぎないか」「コントラストが弱くて読みにくくないか」をまず確認します。高齢者が多い地域向けの広報誌であれば、本文サイズは大きめに設定し、背景色と文字色の明度差をしっかり取ることが大切です。また、細い明朝体や装飾の強いフォントは避け、視認性の高い書体を選びましょう。

色覚多様性への配慮としては、「色だけに情報を頼らない」ことが基本になります。グラフの系列を色だけで区別せず、模様や形も変える、重要な部分には下線や囲みを併用するなど、色がわかりにくくても意味が伝わる工夫が有効です。一度紙面を白黒印刷してみて、「それでも読み取れるか」をチェックすると、見落としていた課題に気づきやすくなります。

Q5.Web版やPDF版も見据えたデザインの注意点は?

最近は、紙で配布するだけでなく、PDFやWebビューアで公開するケースも増えています。この場合、「スマートフォンで読まれること」を前提にしておくと安心です。スマホ画面では紙面が縮小されるため、文字サイズが小さすぎると一気に読みにくくなります。重要な情報は大きめの文字や太字で配置し、余白を多めに取り、拡大しなくても内容がつかめる構成を意識しましょう。

リンクやQRコードを紙面に入れる場合は、どのページのどの情報につながるのかが直感的にわかるよう、ラベルや説明文を添えると親切です。また、PDFとして配布する前には、ファイル容量やページ順、しおり機能の有無も確認しておくと、オンライン閲覧時のストレスを減らせます。紙とデジタルの両方で快適に読んでもらえるよう、「どの環境でどう見えるか」を一度試してから公開することがおすすめです。

広報誌のデザインを依頼したときの金額の相場

広報誌の原稿や写真素材は用意できても、デザインやレイアウトまで自前で完成させるのは難しいと感じている方もいるのではないでしょうか。デザインを外部に依頼するうえでの検討材料として、必要な費用の相場を知っておくことが大切です。

PR TIMES MAGAZINE編集部の調査によると、広報誌のデザインを外部に依頼するときの相場は、デザインのみ依頼した場合で1ページ約10,000~12,000円です。もちろん画像の加工や打ち合わせの回数、修正回数によって金額は変動しますので、あくまで参考程度としてください。

広報誌をデザインするときにおすすめのツール

広報誌のデザインやレイアウトは、専用ソフトやWebサービスを使えば簡単に行うことができます。

ここからは、自前で広報誌を制作するときに活用できる、デザイン知識がなくても使いやすいツールを3つご紹介します。

本格的に作成するならInDesign

「InDesign」は、ページデザインとレイアウトを行うためのアプリです。チラシやパンフレット、雑誌や書籍、カタログやリーフレットといった、印刷を前提とするさまざまなコンテンツを効率よく作ることができます。

デザイン・印刷のプロも使用しているため、レイアウトや文字組み(文字間の距離)など非常に細かい設定ができ、洗練されたレイアウトを作ることが可能です。

公式サイト上に、ケースごとに使い方を紹介したチュートリアルが公開されています。参考にしながら作成を進めてみてください。

テンプレートを使って簡単に作成するならCanva

「Canva」は、Web上で使える無料のグラフィックデザインサービスです。7万点以上の無料テンプレートがそろっており、「広報誌」で検索すると、広報誌の表紙などのテンプレートがたくさん表示されます。

ドラッグ&ドロップなど直感的な操作だけでデザイン・レイアウトが完成するので、デザインに苦手意識がある方でも簡単に始めることができます。

自社のイメージに合った広報誌デザイン・レイアウトを考えよう

広報誌が読んでもらえるかどうかは、内容だけでなくデザイン・レイアウトにも大きく左右されます。広報誌に必要な5つの項目、「表紙」「目次」「見出し」「本文」「写真・イラスト」、それぞれのレイアウトやデザインのポイントを押さえ、ツールを駆使して制作を進めましょう。

「Pinterest」や「マイ広報誌」、コンクール受賞作品やプレスリリースなどから参考になる事例を探すのも重要です。

リソースによっては外注も検討する必要があるため、必要な費用の相場も紹介しました。

一方で、レイアウト・デザインまで内製することは情報整理や制作のスキルアップにもつながります。広報PR担当者として、わかりやすい広報誌のデザイン・レイアウトに取り組んでみてください。

参考文献:『すぐに使える!公務員のデザイン大全』(佐久間智之著/学陽書房)

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする