外部ツールとの連携開始や業務提携を行う際には、プレスリリースを活用することが効果的です。自社の製品・サービスの魅力を、より多くの方に広く伝えるチャンスになるでしょう。その効果を最大限に引き出すためには、単に事実を伝えるだけでなく、連携によって生まれるメリットやシナジーを、しっかりと伝えることがカギになります。

一方で、どのような内容を盛り込めばよいのか、作成時に悩むこともあるのではないでしょうか。本記事では、外部ツールとの連携や業務提携に関するプレスリリースを配信するメリット、記載すべき項目、注意点を解説。さらに、実際の配信をイメージしやすいように事例を紹介しています。すぐに使えるテンプレートも用意していますので、迷ったときのヒントとして、ぜひ役立てください。

ダウンロードファイルは、「解説付きWordのテンプレート」と「PR Editorのテンプレート」の2種類。活用方法については、「Wordファイルインポート機能とは?使い方とメリット・注意点」をご覧ください。

外部ツールとの連携開始や業務提携に関するプレスリリースを配信するメリット

外部ツールや他社との連携により、サービスの利便性が向上したり、作業時間が短縮したりするなど、自社単独では実現できなかった新しい価値を生み出しているはずです。

プレスリリースを通じて、「なぜこのツール・企業と組んだのか」「どのようなシナジーが期待できるのか」を伝えることで、サービスの強みや企業の戦略を示すことができるでしょう。その際、ユーザーがもっとも不便だと感じる点に着目し、それをいかに解消できるのかをわかりやすく伝えることが大切です。

例えば「〇秒で〜〜を可能に」「〇%の作業時間が削減」などと具体的にメリットを記載することで、サービスに優位性を持たせることができます。これにより、類似サービスを展開する企業からの関心も高まり、互いの強みや弱みがわかることで引き合いにつながることも期待できます。

外部ツールとの連携開始や業務提携に関するプレスリリースに盛り込むべき5つの項目

プレスリリースを作成する際は、そのメリットを最大限に引き出せるよう、情報を充実させることが大切です。連携や提携の開始日などの概要はもちろん、提携に至った背景や目的、連携先企業の紹介、双方からのコメントなども掲載できるよう、事前に内容を整理しておきましょう。ここでは、外部ツールとの連携開始や業務提携のプレスリリースに、特に盛り込みたい5つの項目をご紹介します。プレスリリースの構成を作成する際に、参考にしてみてください。

項目1.連携・提携の概要

外部ツールとの連携開始や業務提携を伝えるプレスリリースでは、「いつ」「どの企業と」「どのような連携・提携を行うのか」を冒頭で明確に記載します。始めに概要を簡潔に示すことで、読み手が「何についての発表なのか」をひと目で理解できるためです。

具体的には、「連携開始日」「提携先企業名」「対象となるツールやサービス名」「実施する連携内容(機能連携・データ共有・共同開発など)」などを網羅しましょう。その際、「業界初」「新技術活用」といったメディアフックとなる要素があれば、タイトルやリード文にも盛り込み、注目ポイントを強調するのがおすすめです。

項目2.連携・提携の背景や目的

なぜこの連携・提携が必要だったのか、その背景や目的は欠かせません。例えば、インターネット・Webの市場動向や業界課題、ユーザーからの要望、今後の事業展開における重要ポイントなどを交え、「この連携・提携が必然だった」というストーリーを伝えるとよいでしょう。

背景を具体的に記載すると、読み手やメディアにも納得感を与えられます。特に市場トレンドとの関連を示すと、業界関係者の関心を高める効果も期待できます。

項目3.連携・提携で実現すること、期待される効果

連携・提携によって、具体的にどのような価値が生まれるのかを明示するのも重要です。ここは読み手がもっとも関心を持つポイントなので、ユーザーもしくは業界全体にどんなメリットがあるのかをわかりやすくまとめましょう。

例えば効率化やコスト削減が期待できる場合、具体的な数字を示すと説得力が上がります。さらに連携・提携によって新規顧客の獲得が見込まれる場合は、ビジネスへの波及効果について言及するのもよいでしょう。また、連携・提携を通した長期的なビジョンがあれば、代表者のコメントなどで展望を述べるとニュースバリューを高められます。

項目4.連携・提携先の企業・サービス紹介

提携先の企業や連携するツールについては、簡潔かつ的確に紹介しましょう。特にプレスリリースの読み手が連携先の企業を知らないケースも踏まえ、「どんな会社なのか」「どんな強みがあるのか」を押さえておくことも大切です。

具体的には、企業名、所在地、代表者名、設立年、事業内容、提供サービスといった基本情報に加え、「業界内でのポジション」「受賞歴や認証実績」「導入実績」など、信頼性を裏付ける要素があれば、積極的に記載しましょう。また、連携ツールがどのような機能や特徴を持ち、どの層に支持されているのかを補足することで、連携の意義や価値を伝えやすくなります。

項目5.担当者や代表からのコメント

プレスリリースでは、ツールの開発担当者が連携・提携による具体的なメリットを述べたり、双方の代表者が連携の目的やビジョンについてコメントを掲載したりするケースもあります。これにより、プレスリリースの説得力が高まり、情報に厚みを持たせることが可能に。

特に連携・提携の背景に大きなビジョンがある場合、代表者からのコメントは効果的なので、双方の代表者とコミュニケーションを取り、どのような内容を掲載するかを調整するとよいでしょう。内容によっては、業界関係者や専門メディアからの注目を集めることが期待できます。

外部ツールとの連携開始や業務提携に関するプレスリリース作成時の注意点

外部ツールとの連携開始や業務提携に関するプレスリリースを配信する際は、提携先企業と綿密にコミュニケーションしながら進めることが重要です。

特に注意したい点を以下にまとめていますので、参考にしてみてください。

- 双方の狙いや期待が伝わる内容にし、一方的な視点に偏らないよう意識する

- 両社で事実確認や表現のすり合わせを十分に行い、誤解を生まない書き方を心がける

- 代表コメントを載せる場合は温度差が出ないよう、バランスを調整する

- 配信タイミングを揃え、同時に発表する

以上のような点に気を付けて配信することで、より効果的な広報PRとなるでしょう。

担当者推薦!プレスリリース配信事例5選

プレスリリースを作成する際には、記載すべき項目を押さえつつ、多くの方の目に留まるよう、内容を充実させることが重要です。しかし、いざプレスリリースを書こうとすると、どのようにまとめればよいかイメージが湧かず、悩む方も少なくありません。そこでここからは、外部ツール連携や業務提携を発表する際に参考になるプレスリリース事例をご紹介します。

事例1.株式会社Smartpay:業界の課題を背景に記載

- タイトルに「日本初」というフックを入れ、目に留まるよう工夫している

- 連携を表す画像をトップに掲載し、効果的なアイキャッチにしている

- 連携背景として業界の課題を解説し、説得力を高めている

参考:Smartpay、Chubb保険と提携し後払いサービス(BNPL)において日本初の「組込み型保険サービス」を発表〜決済と保険を融合した新しい保険体験を2025年夏より提供開始

事例2.フリー株式会社:タイトルに重要な情報を集約

- タイトルを見ただけで内容がわかるようになっている

- トップにサマリーを記載し、読み手に親切な構成にしている

- 実装された画面の画像を掲載し、具体的にイメージしやすくしている

参考:freeeプロダクト用のLINE WORKS連携機能の提供を開始 まずはfreee人事労務と連携して勤怠打刻や打刻修正、承認申請や承認作業が可能に

事例3.株式会社イー・エージェンシー:連携イメージをイラストで表現

- 双方の企業ロゴを組み合わせた画像で、視覚的に連携を伝わりやすくしている

- 連携イメージをイラストで説明し、サービスの流れをわかりやすくしている

- 双方の企業・サービスを詳しく紹介し、信頼感を与えている

参考:ECサイト向けレコメンドエンジン「さぶみっと!レコメンド」、データフィード最適化サービス「DFO」との連携を開始

事例4.株式会社バニッシュ・スタンダード:導入先のコメントを掲載

- 連携の詳細が箇条書きで簡潔に記載されており、理解しやすい

- 連携機能を導入した企業(顧客)によるコメントを紹介し、説得力を持たせている

- サービスへの問い合わせボタン(リンク)を設置し、問い合わせをしやすくしている

参考:STAFF START、 「Appify – モバイルアプリ」と標準連携開始

事例5.株式会社シンカ:今後の展望を掲載

- ロゴ画像で業務提携を表現しており、ひと目で連携・提携のプレスリリースだとわかる

- 今後の展望として具体的な数字目標を掲げ、説得力を持たせている

- 3社の代表コメントを掲載し、企業の姿勢が伝わるように工夫している

参考:シンカ、動物病院向けクラウド型電子カルテを開発・販売する「A’alda Y」へのOEM提供で業務提携を開始

外部ツールとの連携開始や業務提携時に行いたい3つの広報施策

外部ツールとの連携開始や業務提携に関する広報PR施策は、プレスリリースの配信だけにとどまりません。連携内容や顧客層によって最適な施策は異なりますが、プレスリリースと組み合わせることで、より多くの関心を集めるきっかけになります。ここではプレスリリースに加えて行いたい代表的な広報PRの施策をご紹介します。

1.特設サイトの公開

外部ツールとの連携や業務提携のプレスリリースを配信するタイミングで、特設サイトを公開するのもおすすめです。特設サイトでは、具体的にどの機能が連携するのか、ユーザーにどんな利便性が生まれるのかを、さらに詳しく紹介できます。

また、連携・提携の内容を図解で表現したり、連携によって実現する業務改善やサービス強化の流れをストーリーで伝えたりすると、読み手がそのメリットをイメージしやすくなります。加えて、FAQや導入事例も掲載することで、懸念点の解消につながるでしょう。

2.共催セミナー・ウェビナーの開催

両社の担当者が登壇するセミナーやウェビナーを開催するのも効果的です。単なる機能紹介だけでなく、市場やユーザーの課題をどう捉えているのか、その課題に対して今回の連携がどの程度有効なのかなどを丁寧に説明することで、共感を得られ、期待してもらうことができるでしょう。

また、両社の既存ユーザーを相互に呼び込むことで、新規リード獲得につながる可能性も。連携後の活用ノウハウや成功事例も紹介することで、実際の導入・活用促進にも寄与するでしょう。

3.両社のSNSを活用した共同発信

外部ツールとの連携開始や業務提携をした際は、それぞれのSNSをフル活用して共同で発信すると、より広い層へ情報を届けることが可能になります。

プレスリリースと同様に、テキストでは伝わりにくい操作手順などを動画で伝えることも有効です。ニュースに合わせて、SNSと親和性の高いキャンペーンなどのプロモーション企画を実施するのもよいでしょう。

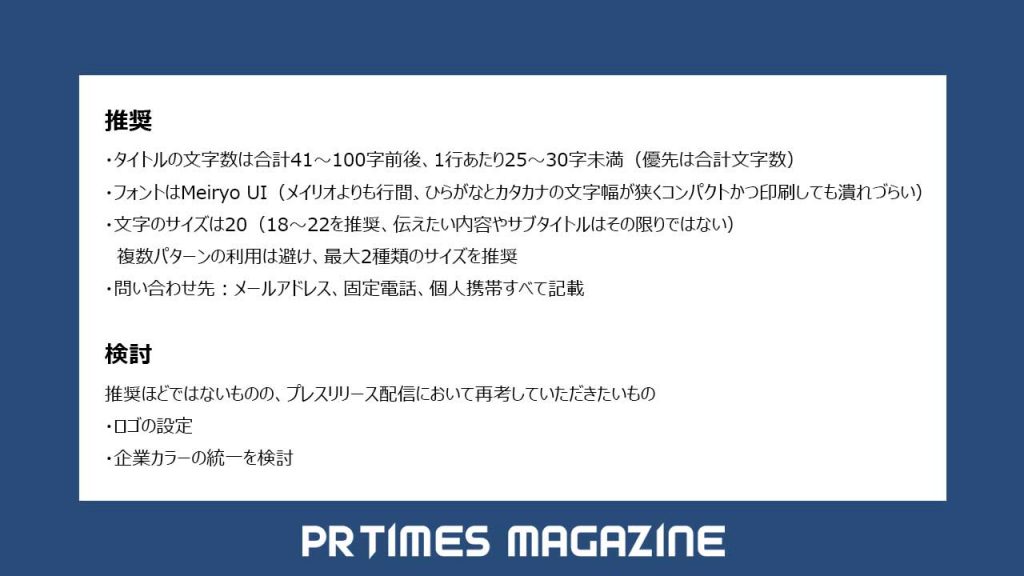

プレスリリース作成の基礎知識

プレスリリース作成にあたり大切なことは、行動した人の想いを込めることです。しかし、見せ方にも工夫は必要です。

どのようなプレスリリースにもあてはまる、プレスリリース作成の基礎知識をご紹介します。

プレスリリース作成の基礎知識・テンプレートダウンロード

テンプレートを使ったインポート機能の詳細は、以下の記事をご覧ください。

外部ツールとの連携開始や業務提携をプレスリリースで効果的に伝えよう

外部ツールとの連携開始や業務提携をプレスリリースで配信することで、ユーザーにとっての具体的なメリットだけでなく、企業姿勢やサービスの強みを広く発信することができ、自社やサービスの認知度を向上させる絶好の機会になります。プレスリリースの効果を最大化するためには、連携した内容の紹介だけではなく、どんな課題を解消するのかを具体的に記載することが大切です。

また、プレスリリースの配信に加え、特設サイトの公開や共催セミナー開催など、他の広報PR施策と組み合わせることで、さらに大きな効果を狙うこともできます。今回ご紹介したポイントや事例を参考に、連携・提携によって生まれる価値を最大限に伝えるプレスリリースを作成してみてください。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする