業務の効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴い、既存のツールから新たなソフトウェアへの移行が検討されています。こうした中で、新製品の情報をプレスリリースで的確に発信することは、導入を検討する企業にとって信頼できる判断材料となります。

本記事では、ソフトウェア新製品の発売時に効果的な情報発信を行うために、プレスリリースに必ず盛り込みたい要素や作成時のポイント、注意点についてご紹介します。

ダウンロードファイルは、「解説付きWordのテンプレート」と「PR Editorのテンプレート」の2種類。活用方法については、「Wordファイルインポート機能とは?使い方とメリット・注意点」をご覧ください。

ソフトウェア新製品に関するプレスリリースを配信する3つのメリット

ソフトウェアの新製品に関するプレスリリースを配信することで、どのような効果を期待できるのでしょうか。ここでは、情報発信によって得られる主なメリットを3つご紹介します。

メリット1.リード獲得につながる

ソフトウェア製品は、ビジュアルやスペックだけではその新規性や優位性を十分に伝えにくい特性があります。プレスリリースでは、開発者の視点から技術力の高さや既存製品との違い、運用方法などを広く伝えることができます。特に、どのようなシーンで活用されるのか、どのような課題を解決できるのかといったポイントを言語化することで、ほかの製品との差別化を図ることができるでしょう。

また、プレスリリースは企業の公式文書として情報発信のため、新製品の信頼できる情報源となります。製品の導入を検討する企業とのタッチポイントを増やすことができ、リード獲得につながるかもしれません。さらに、自社製品を知らなかった層への認知拡大にも寄与するでしょう。

メリット2.人材採用につながる

新製品の開発に込めた想いや技術的な挑戦を、開発者自身の言葉で語れるのもプレスリリースのメリット。製品の完成に至るまでの背景やこだわりを丁寧に伝えることで、「この人たちと一緒に働きたい」「このチームでものづくりをしたい」と思う、エンジニアをはじめとする専門人材との接点が生まれることも考えられます。

募集要項や会社紹介では伝えきれない企業の姿勢や価値観も、新製品の開発事例を通じて具体的に伝えることができ、共感を得やすくなります。結果として、企業文化や技術力に魅力を感じた人材獲得の可能性も高まるでしょう。

メリット3.開発・資金の調達につながる

プレスリリースの情報が第三者の視点でメディアに取り上げられることで、情報の信頼性が高まり、より広く社会へ届けることができます。これまで関心を持たれていなかった層にも認知される可能性があるでしょう。

また、新製品により解決できる社会課題や将来的な展望がポジティブに伝わることで、企業のビジョンに共感した、未来に期待した投資家や支援者たちの協力を得ることができるかもしれません。

ソフトウェア新製品に関するプレスリリース作成の3つのポイントと注意点

ソフトウェアの新製品に関するプレスリリースでは、単に機能を紹介するだけでは伝わりづらく、関心を引くことは難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。せっかくの技術や開発の工夫も、伝え方次第でその魅力が正しく届かない可能性もあるため、情報の整理や見せ方に工夫が必要です。

ここでは、新製品リリース時のプレスリリース作成において意識したい3つのポイントと注意点をご紹介します。まずは、情報の伝え方における基本的な工夫から見ていきましょう。

1.製品の特長を長文で羅列しない

ソフトウェアの特長を紹介する際、専門用語の多用や長文での説明になりがちです。ソフトウェアに不慣れな方であっても、導入することで何が実現できるのか、何がどう変わるのかがわかるように情報の見せ方、伝え方を工夫することが重要です。

まずは、従来製品との違いや改善点を表で比較するなど、ひと目でわかりやすい形式で整理しましょう。特に、重視される工数やコストの削減、セキュリティの強化など具体的な変化が伝わるように、ポイントとなる点を図や太字、ラインを用いるなど、視認性を高めることで理解しやすくなるでしょう。

2.研究開発の背景を伝えて他製品と差別化する

新製品の特長だけではなく、「なぜこの製品を開発したのか」「どのような課題に向き合い、どこに注力したのか」といった開発背景を伝えることが競合他社との差別化につながります。開発に込めた想いや工夫を具体的に示すことで、性能だけでは違いが見えにくい製品でも、導入することでどのような課題を解決でき、業務や生活がどのように変わるのかを伝えることができます。

また、開発に携わったエンジニアの声や同業界の有識者・パートナー企業の有識者にコメントを求めるのも有効です。第三者の視点を交えることで、新製品に対する期待や信頼感が高まるでしょう。

3.導入効果を明示する

ソフトウェアの導入を検討してもらうためには、導入効果を具体的にイメージしてもらえるかが重要です。例えば、「作業時間が○%削減」など、数値を使って導入効果を可視化することで、読み手にとってイメージしやすくなります。その際、自社の旧製品との比較なのか、他社製品との比較なのかなど比較対象を必ず明記しましょう。

また、経営層など導入にあたっての決裁者が現場が抱える業務課題を把握しているとは限りません。そこで、想定する導入企業の課題に関する調査結果を添え、新製品によってどう解消されるか、どの程度影響を与えるかを伝えることで、より説得力のある情報になるでしょう。

ソフトウェア新製品のプレスリリース作成前に準備すること・タスク

プレスリリースは書き始める前の準備も肝心です。特に、ソフトウェアの新製品では、導入事例や取材対応、インシデント時の備えなど、事前の段取りが情報の信頼性や伝わり方に影響することも。ここでは、プレスリリースの作成に入る前に進めておきたい準備とタスクを整理して紹介します。

1.導入事例として紹介可能な協力先を募る

導入事例は、製品の信頼性や導入効果を裏付ける重要な情報になります。プレスリリースで紹介が可能な企業に事前に依頼をして、2~3社に協力を得られると理想的です。実際に製品を利用している企業の生の声があることで、製品の使用感や魅力を具体的に訴求できます。

協力を依頼する際には、メディア取材につながる可能性がある、また先進的な取り組みとしてブランディングにつながるなどといった協力先にとってもメリットとなることを提示できるようにしましょう。また、導入効果は削減された作業時間や工数など、数値を交えることで、より説得力が増します。

2.取材対応できる社内担当者を設定する

プレスリリースの配信により、メディアから取材依頼が入ることが期待できます。その際スムーズに対応できるよう、各質問内容に対して説明することができる担当者を事前に社内で決めておきましょう。

担当者のスケジュールを把握し、対応可能な日時を事前に押さえておくことも、取材をスムーズに調整できるポイントです。複数人を設定する場合は、情報に齟齬がないように事前のすり合わせを行い、想定される質問に対する回答を準備することで、取材時の混乱や情報の不一致を防ぐことができます。

3.インシデント時への備えをする

新製品のリリース後は、予期せぬトラブルが発生する可能性もゼロではありません。万が一の事態に備え、事前に対応フローや、すぐに復旧できるように体制を把握することも重要なタスクです。

具体的には、インシデント発生時の連絡体制や社内外への発表内容、そのほか対応手順を作成しておくことが挙げられます。万一の場合にも信頼を大きく損なうことのないよう、迅速かつ的確な対応ができる準備をしておきましょう。

担当者推薦!プレスリリース配信事例5選

ここからは、新製品の機能や利便性について生活者にもわかりやすく伝えているプレスリリースの配信事例を紹介します。これらの事例は、他製品との違いや開発背景をストーリー性を持って丁寧に記載されている点が特徴です。ぜひ、参考にしてみてください。

事例1.TIS株式会社

- 研究開発背景からポイントを通してストーリー性や新製品の有用性を訴求している

- 層ごとの特長や運用方法など新製品の魅力を細部まで伝え他製品との差別化を図っている

- 共同研究者からのコメントを入れ、新製品への期待値を高めることに貢献している

参考:量子コンピュータ・クラウドサービス向けの世界最大規模の基本ソフトウェア群をオープンソースとして公開・運用開始

事例2.株式会社MEDEMIL

- 測定手順を画像を使って説明することで初心者にも使いやすい製品であると訴求している

- 導入企業3社の生の声をもとに製品の利便性を説得力を持って訴求している

- 医大生2名による特許発明にいたった背景を対談型で紹介したサイトへの導線を作ることで、開発背景の詳細をストーリー性を持って伝えている

参考:眼の動きから運転能力を測定する装置「MEDEMIL Drive®」 正式販売開始

事例3.ELSOUL LABO B.V.

- 生活者に向けてこれまでの製品との違いを簡略化して説明し理解浸透を促進している

- 専門用語には説明文を入れて特長を容易に把握できるように工夫している

- 機能の拡張やサポートの提供など今後の展望を記載して製品の将来性を伝えている

参考:SLV、Solana メインネットバリデータおよび RPC 運用対応のリリースを発表

事例4.株式会社Hokanグループ

- 業務課題とシステムの導入効果を1枚の画像で紐づけて製品の有用性への理解促進を図っている

- システム使用時のイメージ画像を挿入し、導入後が具体的にイメージできる

- 製品への問い合わせ先を設けて顧客やメディアとの接点をつくっている

参考:株式会社hokan、団体向け保険で発生する保険料の給与天引き業務を支援する新機能「hokan チェック・オフ」を提供開始

事例5.株式会社shizai

- 新事業ミッションとともに新製品を公開することをタイトルに入れて注目を集めている

- どの業界に向けたソフトウェアなのか販売対象を絞って利用シーンを想起させている

- 事業ミッションと開発背景、今後の展開に一貫性があり信頼性を感じられる

参考:shizai、シリーズB 1st closeで4.2億円を資金調達。「EC/小売のサプライチェーンをTechの力で理想形に組み替える」という新事業ミッションのもと新たに”発注管理ソフトウェア”を公開

ソフトウェア新製品の発売時に行いたい3つの広報PR施策

移り変わりが激しいソフトウェア業界は、自社製品がアップデートされていることを、ユーザーの抱えている課題やエンジニアの想いを交えて訴求する必要があります。ここでは、具体的な広報PR施策を3つご紹介します。

1.自社メディアでの発信

自社メディアで新製品に込めた特定機能の設計思想や技術選定の背景などの情報を発信することで、ソフトウェアへの関心が高い層に対して、深い理解を促すことができます。「新機能の使い方」や「パフォーマンスの改善方法」などの技術解説は、検索ニーズにもマッチしやすいため、継続的な検索流入も期待できます。

また、エンジニアから提供された情報を開発秘話として、失敗から学んだことや苦労したことなどストーリー形式で伝えるのは広報PR担当者の腕の見せ所です。エンジニアにTechブログの開設や定期的な運用を促すのも一案。自社の新製品に直接関心がなかった人もブログ経由で存在を知り、ストーリーに共感を得られたり、技術力の高さを感じてもらえたりすることができれば、製品への関心を広げるきっかけになります。

2.特設ランディングページの開設

新製品の発表に合わせて、特設ランディングページを開設することも、広報PR施策のひとつです。情報提供から資料請求やトライアル申込などコンバージョンまでの導線を設計できます。製品の理解を深めたうえで利用検討など次のステップまでスムーズに誘導でき、リード獲得や商談化に直結しやすくなるでしょう。さらにページ上に新製品のデモ動画や紹介動画を公開すれば、実際の使用感や利便性がより視覚的に伝わります。

また、販売前にティザーサイトを設置し、段階的に情報を開示していくことで、技術者や研究者などソフトウェアに関心が高い層に対して製品への期待値を高めてもらえるかもしれません。

3.開発展への出展

ソフトウェア関連の開発展に新製品を出展すれば、直接目で見て、体験してもらうことができ、反応を直接得られる貴重な機会にもなります。

メディア関係者にも注目される場であるため、ソフトウェアをテーマとする雑誌やWebメディアに掲載されれば、さらなる認知拡大につながるでしょう。参加者の生の反応を間近で観察することもできるため、新たなニーズを探り、今後の広報PR、マーケティング施策のヒントをリサーチすることも可能です。

プレスリリース作成の基礎知識

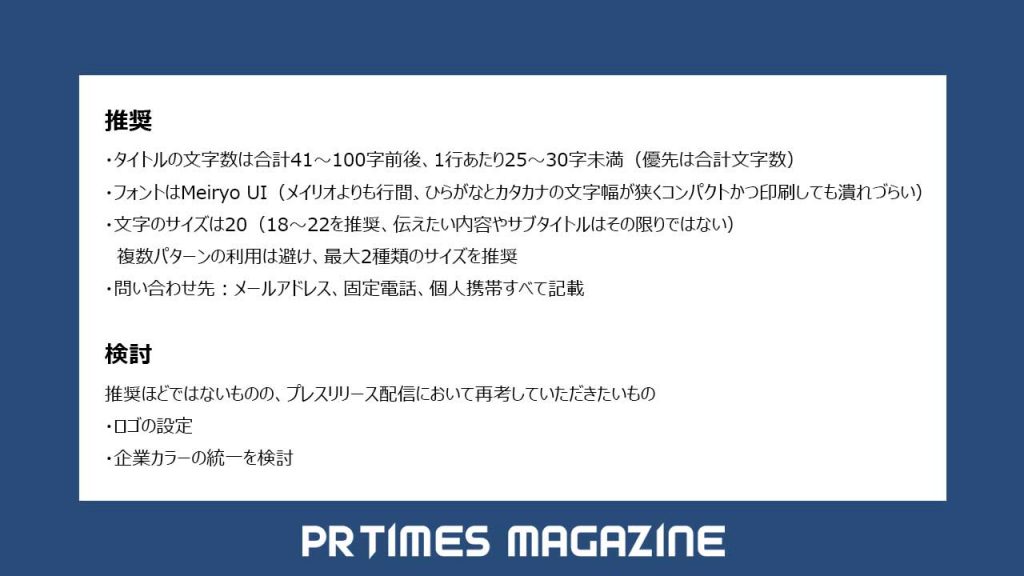

プレスリリース作成にあたり大切なことは、行動した人の想いを込めることです。しかし、見せ方にも工夫は必要です。

どのようなプレスリリースにもあてはまる、プレスリリース作成の基礎知識をご紹介します。

プレスリリース作成の基礎知識・テンプレートダウンロード

テンプレートを使ったインポート機能の詳細は、以下の記事をご覧ください。

さいごに

ソフトウェア製品は、単に機能やスペックだけで選ばれるものではありません。この製品がなぜ生まれたのか、どのような価値を提供しようとしているのかといった背景やストーリーを伝えることが、ソフトウェア新製品の広報PR施策において重要です。プレスリリースには、製品に込められたエンジニアの想いや今後の展望を社会に届ける貴重な機会でもあります。

本記事では、プレスリリースの作成前に取り組むタスクや、3つの広報PR施策についてご紹介しました。導入事例や新製品の制作秘話など、実際の声を取り入れることで、情報の信頼性が高まり、生活者にとって共感を得やすくなります。今回紹介した5つの配信事例も参考にしながら、より多くの人々に自社製品の魅力を伝える広報PR施策を実施していきましょう。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする