プレスリリースやSNS、店頭用POPなど、広報活動に欠かせない要素となっている「写真」。

広告や企業パンフレットなど公的な資料で使用する場合の多くはプロのカメラマンに依頼して撮影することが多い一方で、日々のSNS更新など広報担当者自らが撮影する機会も増えています。しかし、企業の情報として発信する以上、写真の質にはこだわりたいものです。

そこで今回は、プロのカメラマンから直伝してもらった、広報担当者が知っておきたいカメラ・写真撮影の基礎をご紹介します。

初心者でも使用しやすいデジタルカメラの選び方から、シーン別の撮影のコツまで、撮影の基礎知識をポイントと併せて解説します。

広報担当者が担う写真撮影の機会とは?

広報担当者が自ら撮影を任されるシーンは意外と多くあります。外部カメラマンに依頼するのは大規模な発表会や広告用の写真などクオリティ重視の場面が中心ですが、日常的な情報発信は社内で対応するケースが一般的です。

企業によって異なりますが、よくある広報の撮影機会として以下が挙げられます。

<広報担当者が撮影する機会例>

- SNS投稿

- 店頭POPやフライヤーなど、頻度高く撮影が必要なものや軽微な宣伝資料

- 採用情報に掲載する社員撮影写真やオフィス風景

- サービスのLPやコーポレートサイトに仕様するイメージ写真

- 社内報・社内イベントなどの記録用写真

広報担当者が写真素材を準備できると、投稿頻度が高いSNSなどは社内で制作を完結できるため、スピーディかつコストも削減できます。また急遽メディアへの提供が必要になった場合など、不測の事態にも対応できるなどメリットは多くあります。

特に近年はSNSやオウンドメディアの更新頻度が高まっており、“日常を切り取る広報写真”を撮れるスキルは必須といえるでしょう。

広報用のカメラの選び方

広報業務で使うカメラは、必ずしも高額なプロ機材である必要はありません。大規模イベントや照明演出のある発表会などではプロに依頼すべきですが、日常的な撮影は担当者が対応できると便利です。

本記事で紹介するノウハウは、広報担当者が知っておきたいカメラの選び方と基本的な撮影知識です。フィルムカメラと比べて失敗も気にせず撮影できるデジタルカメラを中心に、設定しやすいデジタル一眼レフやデジタルミラーレスなど初心者でも使いやすいカメラと備わっている機能をご紹介します。

備わっているとよい機能

カメラによって特性は異なりますが、さまざまなシーンで使用するためにも備わっているといい機能を紹介します。選ぶ時のポイントにしてみてください。

<広報用カメラに備わっているとよい機能>

- 露出補正(逆光や暗所での明るさ調整)

- ホワイトバランスの設定(自然な色味の再現)

- モード設定(オート/マニュアルの切り替え)

- 多少のズーム機能(集合写真やイベント撮影に便利)

- スマートフォンへの転送(SNS投稿を即時に行える)

撮影するシーンにより、ズーム機能は必要なレベルが変わります。撮影してすぐにSNS投稿する場合はスマートフォン転送機能もあると便利です。どのような撮影シーンが多いか、何に使用する写真が多いのかをふまえた上で機能を検討しましょう。

機能ごとの設定方法や使用方法は機種によって多少変わるため、詳しい使用方法は取扱説明書を確認しましょう。覚えておきたい基礎知識については以下で紹介していきます。

デジタルカメラの種類

フィルムカメラも根強い人気を博していますが、広報業務で使用するには、その場で確認できて編集や管理も容易にできるデジタルカメラが一般的によく活用されています。

デジタルカメラの種類は大きく3つに分類されます。

1.コンパクトデジタルカメラ

コンパクトなサイズが魅力の「コンパクトデジタルカメラ」、通称「コンデジ」。スマートフォンよりワンランク上の撮影が可能で、レンズ交換はできませんが、日常的な撮影に最適です。

2.ミラーレス一眼カメラ

一眼レフカメラは反射鏡があるのに対し、ミラーがないのが「ミラーレス一眼カメラ」です。ミラーがないことによって、小型化・軽量化されているメリットがあります。液晶やファインダーで見えてるものが最終的に出力されるものと同じなのもポイントです。SNSやWeb用の写真を高画質で残したい場合におすすめです。

3.一眼レフカメラ

高画質かつ多機能で、レンズ交換も自由。サイズと重量はあるものの、商品写真や重要なイベント撮影など、こだわりたい場面に向いています。

企業によって広報担当者に撮影を任される機会も異なってくるでしょう。大半の撮影機会はプロに任せて、日々のSNS投稿用の写真を撮りたいだけの場合はコンデジにするなど、用途に応じて検討するのがいいでしょう。

広報担当者が最低限知っておきたいカメラに関する基礎知識【1】ISO・シャッタースピード・絞り

レンズの精度などによっても写真の質は変わってきますが、写真の明るさや背景のボケなどを調整するうえで、広報担当者が知っておきたい基礎知識として以下3点を押さえておきましょう。

<最低限知っておきたいカメラの基礎知識>

- ISO

- シャッタースピード

- 絞り

ISO・シャッタースピード・絞りの関係性は以下の図の様に表せます。

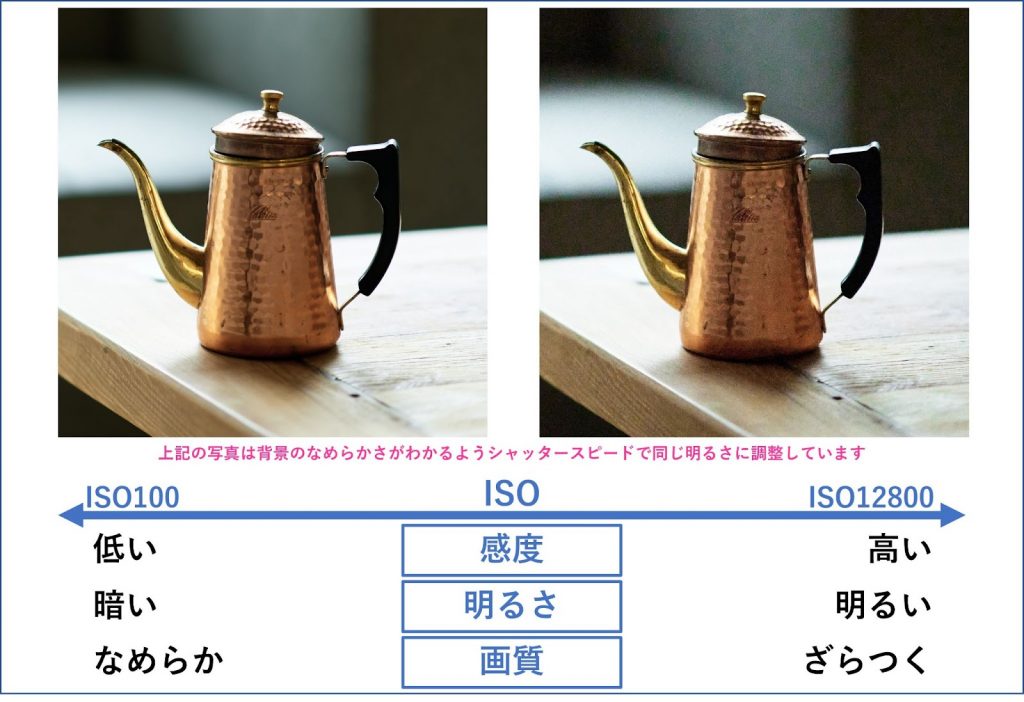

ISO

ISOとは「ISO感度」と呼ばれ、カメラのなかのセンサーが光を感じる感度のことで、主に明るさ調整で使用します。感度が高いと明るく、低いと暗い写真が撮れます。明るさに比例して画質も変わるので用途やシチュエーションに応じて調整しましょう。

SNS投稿などであれば夜間の撮影でもISO6400ほどあれば十分です。しかしプレスリリースなどメディアに取り上げられる可能性がある場合やコーポレートサイト、公式の素材として使用する場合は、ISOを上げすぎると画質が粗くなるためISO800以下など低めの設定にしましょう。撮影場所が暗い、被写体が動くなどといった場合もISO1600ほどに設定できるとベターです。

カメラやモードによっては、他項目の調整と連動して自動的にISOが変動される設定もあります。絞りやシャッタースピードに気を取られて、気付いたらISOが上がっていて画質の悪い写真になっていた、ということにならないよう注意が必要です。

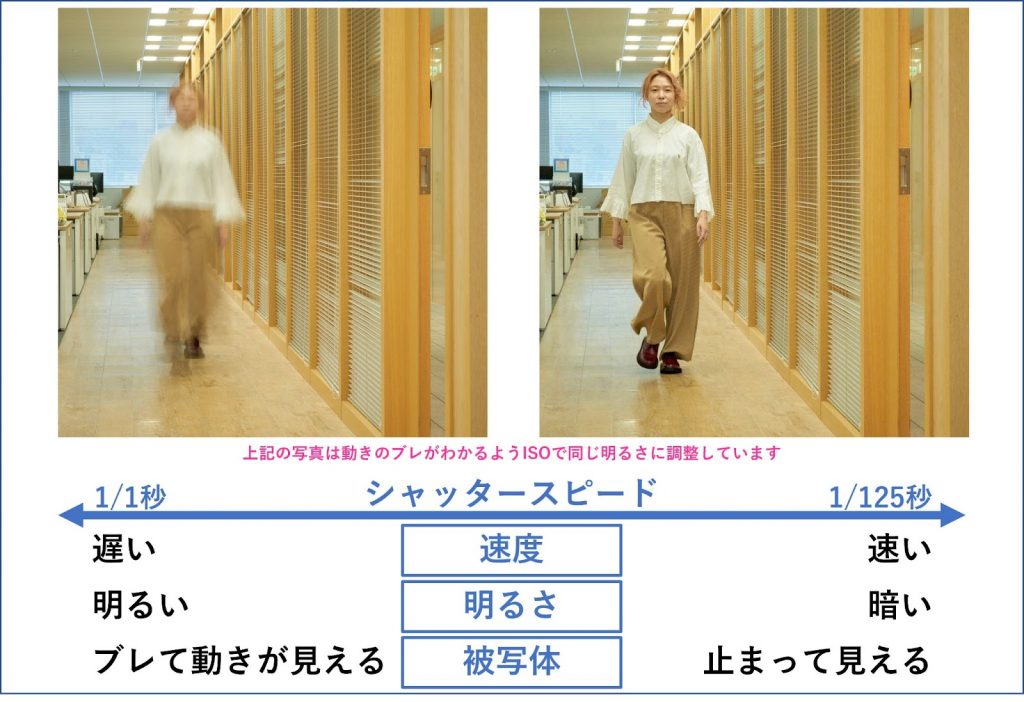

シャッタースピード

デジタルカメラではシャッターを切る速度(シャッタースピード)も調節できます。

シャッタースピードはカメラが光を取り込む速度と同義です。そのため、シャッタースピードが速いと動いている物もブレることがなく撮れますが、その分、明るさは暗くなります。

<広報業務における撮影ポイント>

- 社員総会やイベントなどの人物撮影の際はシャッタースピードを上げる(被写体がブレないようにする)

- 商品撮影や社員のプロフィール写真など静止した状態で撮影できる場合は、シャッタースピードよりもISOで明るさ、絞りでボケ感を優先する

絞り

絞りとはレンズから入る光の量を調整する部分のことで、レンズの中にある光の入る穴の大きさを変更できます。

どれくらい絞るのか数値化したものが「F値」で、絞りを開く(F値を小さく下げる)と光を多く取り込み、絞りを絞る(F値を大きく上げる)と光を取り込む量が少なくなります。そのため、シャッタースピードを上げてもF値を調整すれば光を多く取り込むことも可能です。

また絞りは光の量だけでなく背景のぼけ具合にも影響します。絞りを開く(F値を小さく下げる)とピントの合っている距離範囲が狭まり(浅くなり)、背景のぼけが大きく楽しめます。

<広報業務における撮影ポイント>

- 商品の物撮りなど被写体を際立たせたい場合は絞りを開く(F値を小さくする)

- 背景をぼかして奥行きや雰囲気のある写真を撮りたい場合は絞りを開く(F値を小さくする)

- 集合写真など広範囲にピントを合わせて撮影したい場合は絞りを絞る(F値を大きくする)

絞りはカメラ初心者の多くが壁にぶつかる難関ポイントです。広報業務で撮影するうえでは、背景をぼかしたいのか、それとも広範囲にピントを合わせたいのかで調整するとよいでしょう。

広報担当者が最低限知っておきたいカメラに関する基礎知識【2】撮影モード

上記で解説したシャッタースピードや絞りは写真の出来映えを左右する重要な要素です。多くのカメラでは初期機能としていくつかの撮影モードが設けられています。カメラ初心者は自動モードを活用するとよいでしょう。以下、基本的な撮影モードを紹介します。

P:プログラムオートモード

Pモードはプログラムオートと呼ばれる半自動モードです。

「ISO」「シャッタースピード」「絞り」の3点すべてを自動で設定してくれる全自動モードに対して、Pモードは「ISO」のみ自身で設定します。

暗い被写体から明るい被写体に変わったときもカメラが自動で調整してくれるため、初心者におすすめの撮影モードです。

<おすすめポイント>

・カメラ初心者

・明るさが変わりやすい屋外イベントやステージ撮影

M:マニュアルモード

Pモードに対して「ISO」「シャッタースピード」「絞り」全てを自身で設定するのがマニュアルモードです。

<おすすめポイント>

・カメラの操作に慣れてきた上級者

・あえて暗いトーンの写真を撮りたいなどこだわりがある

A・Av:絞り優先モード

絞り値を自身で設定し、カメラが適正な露出(明るさ)になるようシャッタースピードを自動で合わせてくれるモードです。

絞りは背景のぼけに関係してくるので、ぼけを活かした撮影、あるいは広範囲にピントを合わせたい場合はこちらのモードを活用するといいでしょう。

<おすすめポイント>

・商品撮影

・ポートレート撮影

※動きの激しくない被写体の撮影に向いています

S・Tv:シャッター優先モード

自身が設定したシャッタースピードに対して、カメラが適正な露出になるような絞り値を保ってくれるモードです。

シャッタースピードを保つモードのため、被写体の明るさが変わるとピントの合う範囲も変わります。被写体の動きが激しい場合はこのモードがよいでしょう。また、上級テクニックではありますが、シャッタースピードを意図的に遅くして背景をブレさせる「流し撮り」をする際もこちらのモードがおすすめです。

<おすすめポイント>

・社員総会や社内イベントなど被写体が動いているシーン

広報担当者が最低限知っておきたいカメラに関する基礎知識【3】露出補正とホワイトバランス

写真撮影のときに、「露出補正」と「ホワイトバランス」の設定は欠かせません。写真の明るさや色味も印象を大きく左右する要素なので、ポイントを押さえて活用してみてください。

露出補正

露出とは撮影時のカメラに取り込む光の量のことで、明るさを指します。モード撮影だとカメラが適切な露出を判定し自動的に設定してくれることもありますが、思い通りのイメージにならないときなど、自身で設定できるよう知識を得ておきましょう。

より明るくさせるときは+(プラス)方向に、暗めにするときは-(マイナス)方向に調整します。デジタルカメラは即、露出を液晶画面で確認できるので、何度か露出補正を試みて最適な明るさを確認しながら撮影するとよいでしょう。

明るすぎる写真は白飛びしてしまい、あとから編集することが困難です。撮影時にはやや暗めに設定しておくこともポイントです。

ホワイトバランス

写真は色味・色の温度感によってもイメージが大きく左右されます。色味や温度感をコントロールしてくれるのがホワイトバランスです。あとからの調整は難しいのであらかじめ設定しておきましょう。

<色味が与える印象例>

・赤味が強い=料理など温かな印象や人物の血色感を持たせたいとき

・青味が強い=クールな印象を持たせたいとき

ホワイトバランスの設定項目は機種やメーカーによっても異なりますが、「太陽光(昼光)」「曇天」「電球」「蛍光灯」などがあります。これらも露出補正と同様に、液晶で確認しながら設定をいろいろと調整してみてください。

ホワイトバランスを一貫させることで企業色も統一させるなど、コーポレートカラーも考慮してホワイトバランスを意識するとよいでしょう。

広報担当者が最低限知っておきたいカメラに関する基礎知識【4】画質とサイズ

カメラの操作方法など基本知識をお伝えしましたが、次は画質と画像サイズについての基礎知識をお伝えします。

背景をぼかしたり、ブレのないようシャッタースピードを上げたりと世界観やクオリティに注意を払いがちですが、広報担当者が最も意識したいのは画質とサイズです。

SNS投稿など小さな液晶で見る前提であれば、サイズはあまり問題ではありません。しかし、プレスリリースやコーポレートサイトに掲載する場合は、ある程度大きなサイズで撮影する必要があります。掲載先の規定サイズに合わせることで、写真を美しく見せる目的はもちろん、メディアに掲載される可能性が高まるからです。

画質

画質は写真のきめ細やかさを指し、画質のよさから順に「FINE」「NORMAL」「BASIC」とあります。

画質がいいほどデータも大きくなり、撮影可能枚数も減ります。しかし枚数を確保するために画質を下げると、プリントアウトしたときや大きな画面で見ると粗さが目立ってしまうことも。また撮影後に画質を上げることもできません。

主な保存形式とされるJPEGデータは編集を重ねるほどに画質が劣化するため、あらかじめ画質のいい状態で撮影するのがおすすめです。

撮影枚数を確保するには、大容量のメモリを用意し、撮影ごとにきちんとバックアップを取って毎回記録をクリアして使いまわすなどの工夫ができます。よほどの理由がない限り、画質は「FINE」を設定するとよいでしょう。

サイズ

サイズは画素数を指し、画素数が大きいほど大きくプリントアウトができます。大きい順に「L(ラージ)」「M(ミドル)」「S(スモール)」とあります。

サイズも画質と同様に、大きいほどデータも大きくなり撮影可能枚数は減ります。

小さなサイズでプリントアウトするだけの場合や、SNSなどWEBでの使用のみの場合はMサイズやSサイズでも十分足りますが、あとからサイズを上げることはできないので、あらかじめ余裕をもってLサイズで設定しておくとよいでしょう。

また、広報が撮影した写真はそのまま広報用素材になり得る可能性も十分あります。後でメディアが使用する際にも困らないよう、サイズは十分考慮しましょう。

広報素材の撮影で、カメラ以外にあると便利な撮影グッズ5選

写真を撮影する際には、カメラだけあれば十分かと思われるかもしれませんが、よりクオリティの高い写真を撮影するためには撮影グッズを用意することがおすすめです。

次に、広報素材を撮影する際に、あると便利な撮影グッズを紹介します。

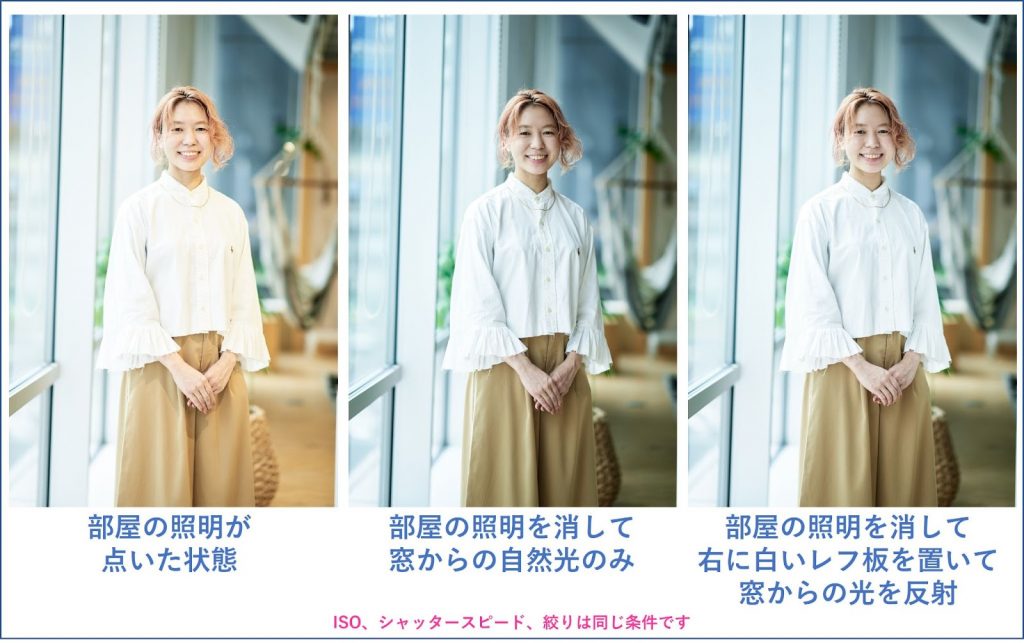

1.レフ板

光をうまく扱いたい場合は、レフ板の利用がおすすめです。レフ板とは光を反射する材質で作られたもので、撮影時に被写体の影になってしまう部分に対して光を反射させ、明るくするために使用します。主に逆光の際などに活躍します。

例えば人物写真では顎の下など陰って暗くなってしまうところに向けたり、瞳に光を取り込むためにレフ板を使用します。

レフ板は比較的安価で入手しやすく、写真のクオリティも上がるため用意しておくとよいでしょう。小物の撮影ではA3など大きめの白画用紙で代用することも可能です。

2.三脚

手ブレを抑えたいときや、集合写真などを撮影する際には、三脚があると便利です。集合写真など撮影担当の自身も写る場合や、動画撮影など手振れが気になる場合にも活躍します。

撮影シーンにもよりますが、荷物にならないよう折り畳める軽量のものや、脚の形を自由に変えられるものなど種類も豊富なので、自社の撮影ケースを考慮して選びましょう。

3.バッテリー・メモリーカード

もはや必須アイテムでもありますが、バッテリーやメモリーカードも予備を備えておけるとよいでしょう。

社員旅行の記録など、長時間の撮影や撮影枚数が多くなるときなど、予備があると安心です。

また、バッテリーやメモリーカードは本体から抜き出して使用するため、カメラ本体は持ってきたけどバッテリーやメモリーカードを忘れてきてしまった、というハプニングも稀に発生します。事前のチェックはもちろんのこと、撮影時に必要な備品は一箇所にまとめておくようにしましょう。

4.ストロボ・外付けライト

室内や夜間、光量が不足するシーンで役立ちます。内蔵フラッシュよりも自然な光をつくれるため、プロっぽい仕上がりに近づけることができます。特に商品撮影や社内イベントの記録には重宝するアイテムです。

5.クリーニンググッズ(クロス・ブロワー)

意外と忘れがちなのがレンズの汚れ対策。指紋やホコリがついたまま撮影すると画質が大きく劣化します。小型のブロワーやレンズクロスを常備し、撮影前にひと拭きするだけで写真の鮮明さがぐっと向上します。

【シーン別】広報素材の撮影のコツ

序盤に挙げたように、広報担当者が撮影するケースはさまざまです。カメラの基礎知識を踏まえた上で、シーン別の撮影のコツをお伝えします。

プロダクト撮影の場合

プロダクトを撮影する場合は、本体以外をぼかすといいでしょう。背景などまわりをぼかすことでプロダクトが引き立てられてより際立って見えます。

窓際など自然光に近い場所で撮影するなど、光の取り込み方も重要です。光と反対側にレフ板を立ててプロダクトに光を当て、部屋の余計な照明は消してシンプルな光で撮影するとよくなります。

人物撮影の場合

プロダクトと同様、人物撮影の場合も光の取り込み方がポイントです。

例えば窓際など自然光が挿し込む場所で撮影した場合、背景は自然光がきれいに当たっているのに、被写体となる人物には蛍光灯などの照明が当たっているなど、光の種類が変わることは避けたほうがベターです。照明を消すと青味が強く見えるなどといった場合はホワイトバランスで調整しましょう。

なお、集合写真の場合は被写体全員にピントが合う必要があるので、絞りの値には注意です。

ロケーション撮影の場合

ロケーション撮影は、天候や太陽の向きによって明るさや影の出方が大きく影響します。季節や時間帯によっても変わるため、事前に下見に行けるとよいでしょう。

街角などの撮影では背景に多くの情報が写り込むため、競合他社やコーポレートイメージを損なう看板などが画角に入らないかもチェックポイントです。

スタジオ撮影の場合

ハウススタジオや撮影スタジオでは、背景となるバックペーパーや布、ライトなど本格的な機材がレンタルできる場合がほとんどです。

機材もそろっていて、スタジオ使用料も発生するような撮影ではプロのカメラマンに依頼した方がスタジオ撮影の効果を存分に発揮できます。

自身で撮影する場合は、事前にどんな設備がそろっているのか調べたり、ハウススタジオの場合は事前に下見に行ったりして撮影イメージを膨らませておくとよいでしょう。

カメラマンが教える、広報素材を撮影するときに知っておきたい6つのポイント

広報素材として写真を撮影する際には、前提として「何を伝えたいか」「何をするための写真か」を撮影前に定めておく必要があります。

記録用なのか、社内報なのか、もしくは社外にも広く見られる公式の素材となるのか、利用用途によって必要な写真も異なります。撮影前に用途や必要性を定めることが、クオリティを上げるポイントでもあります。

何も考えずにとりあえず撮りはじめ、あとから「こうしておけばよかった」「あれが必要だった」とならないためにも以下のポイントも押さえておきましょう。

ポイント1.写真の向き(縦と横)を決めておく

広報素材撮影のひとつ目のポイントは、縦向きと横向き、どちらの写真が必要かあらかじめ決めておくことです。

横向きの画像を縦にトリミングすることも可能ですが、編集を加えると画質が落ちるなどデメリットもあります。また縦向きの画像を横にトリミングすることは難しく、あらかじめ利用用途を整理してどちらの向きが必要なのか頭に入れておくことが大切です。

事前に定めることが難しい場合は、縦横両方で撮影しておきましょう。また、余白を残したバージョンも撮影しておくと、デザインへの適用範囲が広がります。

ポイント2.引きと寄りを考慮する

縦横の向きと同様に、引きと寄り、どのような構図の写真が必要かもあらかじめ検討しておきましょう。

人物画像の場合、背景はどの程度入れておくとよいのか、表情が大切なのか全体像が必要なのかによっても変わってきます。

プロダクト撮影(物撮り)の場合も同様に、プロダクト全体が納まる引きの写真だけでいいのか、アピールポイントに焦点を当てた寄りの写真もあった方がいいのか、事前に必要なカットを検討しましょう。

また、プロダクトの全体が納まっていれば画角がギリギリでもよいというわけではなく、上下左右に余白が必要となるケースもあります。正方形にトリミングが必要だったり、ブログや社内報のアイキャッチ画像としてテキストを入れる余白が必要となるケースもあります。

使用用途が明確なときは、必要な写真のイメージについて絵コンテを作成して撮影すると取り逃しがないですが、明確ではないときは様々な用途に利用できるように素材を準備しておきましょう。

ポイント3.シャッターは連続で切る

シャッターチャンスを逃がさないためにも、シャッターを連続で切る(連写する)こともポイントです。

プロダクト撮影(物撮り)など静止している物体を撮る場合は考慮する必要はありませんが、人物撮影では、シャッターを切っているときはよし!と思っても、あとから見てみると「目をつむっている」「人と人が被っている」など惜しい写真も多くあります。

必要なのは1カットでも、シャッターを連続で切って複数のなかからベストな1カットを選ぶようにしましょう。そのために事前にシャッターを押し続けることで連写できるように設定しておくとよいでしょう。

ポイント4.自社ならではの小道具を用意する

視覚から得られる情報は多くあります。広報素材として写真を撮影する場合は、一目で自社のサービスやプロダクト、従業員であることが伝わるような小道具を用意しておくのもポイントです。

サービス名や企業ロゴの入ったパネルを背景として使用したり、サービス名や企業ロゴの入ったTシャツを着用したりすることで、スタッフ写真や集合写真で統一感も生まれます。

ポイント5.どんなイメージを与えたいのか設定する

基礎知識でも記述した通り、明るさや色味によって与えるイメージも異なります。爽やかに見せたい、柔らかな雰囲気にしたいなど、写真のイメージを考えます。例えば周囲をぼけさせた写真は雰囲気が増して「エモい」印象を与えます。

柔らかなイメージが最適なケースもあれば、人事発表や経営発表などで使用するには少々ミスマッチな場合もあります。使用目的や被写体を考慮して、どんなイメージで見せたいのかをあらかじめ検討しておきましょう。

ポイント6.ときにはスマートフォンのカメラも活用する

昨今のスマートフォンはカメラの性能も格段に上がっています。

ミラーレスカメラは特定の照明に弱く、プロジェクターに映ったものは写りにくいなど弱点もあります。特殊な環境でカメラの設定が難しい場合は、デジタルカメラでの撮影は潔く諦めて、撮り慣れてるスマートフォンで撮影することも有効な手段です。

明るさや色味の調整も容易にできて、なおかつスマートフォン用の編集アプリも豊富にあります。臨機応変に活用できるとよいでしょう。

ポイント7.撮影後のバックアップを徹底する

せっかく撮った写真が消えてしまうのは広報担当者にとって大きなリスクです。撮影後は早めにクラウドや外部ストレージに保存し、フォルダごとに用途別に整理しておくことで、後から探す手間やトラブルを防げます。

- 日付+用途でフォルダを作る

例:「2025_0120_新商品発表」「2025_0225_採用イベント」など。イベントごとに時系列で並ぶため探しやすくなります。 - オリジナルデータと加工済みデータを分ける

元データは必ず残し、編集後のデータは「_edit」や「加工済」フォルダを作って保存しておくと混同を防げます。 - 公開可否で分類する

肖像権や社内規定により「社内のみ利用」「外部公開可」といった区分をつけておくと、後で誤って使うリスクを避けられます。 - 二重保存を基本にする

クラウド+外付けHDDなど、最低でも2か所に保存。大切な写真ほど複数の場所にバックアップしておくのがおすすめです。

これらを習慣化することで「必要なときにすぐ取り出せる」状態になり、広報担当者の作業効率が大きく上がります。

広報素材としてのクオリティを上げるおすすめの編集ソフト&編集のポイント

写真を撮影した後は、多くの場合、編集をして微調節をすることになるでしょう。広報素材としての編集方法は、画像を適正サイズにトリミングをすることや、明るさの調整などがあります。あらかじめパソコンに搭載されているツールでも簡単な編集は可能ですが、撮影機会が多ければ編集用ソフトを購入するのもよいでしょう。

画像加工をするうえで、代表的な編集ツールとしてAdobe Photoshopがあります。撮影した写真を編集できて加工も自由自在です。

また、編集をした際は、閲覧環境を変えて見え方をチェックすることも重要です。世の中に普及している最も多いディスプレイは恐らくスマートフォンになるでしょう。液晶のサイズが変わることによって全体像のイメージも異なって見えることがあります。そのため、パソコンのモニターを見て編集した場合は、スマートフォンやタブレットなどほかのデバイスからも確認しましょう。

複雑な編集となると特殊な技術やテクニックが必要です。あらかじめ撮りたいイメージや構図を決めて調整は撮影時に行うなど、複雑な編集が不要になるよう備えておきましょう。

広報活動の重要な素材でもある写真

スマートフォンのカメラの性能は年々上がっており、生活者も日常的に使用するなど写真撮影は身近なものではありますが、広報用素材となるとクオリティも求められるものです。情報発信が増えるほど、撮影機会も多くなります。

画像は多くの情報を視覚的に訴える重要な素材です。広報担当者自身が、広報用素材として使用できる写真が撮れるよう、この機会に改めてカメラの知識を身に着けておけるといいですね。

たくさん撮影することで、技術は向上します。本記事で紹介した内容をもとに、まずは社内の様子を撮影してみることからはじめてみてはいかがでしょうか。

<撮影・監修:近澤 幸司>

広報担当者が知っておくべき写真・カメラに関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする