変化の激しい時代において、今あらためて注目を集めているのが「リベラルアーツ」です。耳にしたことはあっても、その本質や学びの内容については詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。リベラルアーツは単なる「教養教育」ではなく、複雑化する社会を生き抜くための思考力や判断力、対話力といった根源的な力を養う学問領域です。

近年は日本でも、早稲田大学、国際基督教大学、上智大学、立命館大学など、さまざまな大学でリベラルアーツ教育が注目され、多くの大学で体系的なプログラムが整備されています。

本記事では、リベラルアーツの定義や意義、主要な学問領域、そしてビジネスパーソンがどのようにリベラルアーツを学び、実践に生かしていけるのかを、具体的に解説していきます。

リベラルアーツとは?

リベラルアーツとは、単なる知識の蓄積ではなく「自分の頭で考え、判断し、社会の中で主体的に行動する力」を育てる学問領域です。日本語に直訳すると「教養教育」ですが、欧米諸国におけるリベラルアーツ単なる雑学的知識の習得ではなく、論理的思考力、倫理観、表現力、対話力などを総合的に育むことを目的としています。その意味で、日本語の「教養教育」という言葉だけではその本質を捉えきれません。

現代はグローバル化やテクノロジーの進展によって変化が激しく、正解のない課題が増えています。そのため、既存の専門性だけでは対応できない場面が増え、柔軟な思考と多様な価値観を理解する力が求められています。こうした背景から、日本の大学をはじめ、企業の人材育成やリーダー研修にもリベラルアーツの考え方が取り入れられはじめています。

経営層やマネジメント層にとっても、専門性と汎用性の両立、複数の視点を持つ力は不可欠です。リベラルアーツは、単なる知識の蓄積ではなく、組織を率い、社会と向き合い、個人としてどう生きるかを問う「思考の土台」として、今後ますます重要性を増していくでしょう。

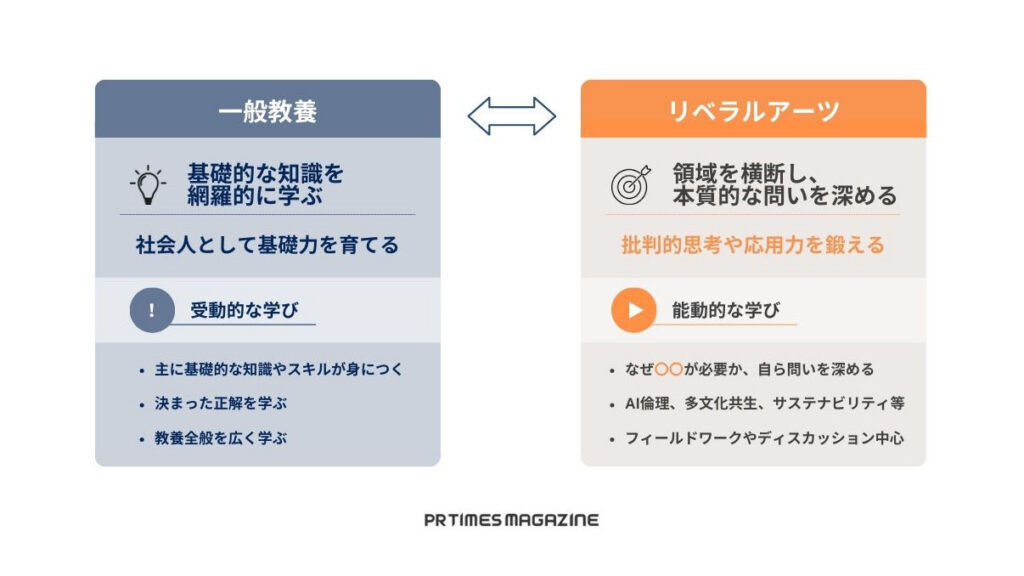

リベラルアーツ=教養、は誤り?一般教養との違いを解説

リベラルアーツは「幅広い知識を身につける教養」と混同されがちですが、目的が大きく異なります。一般教養は基礎的な知識を網羅的に学ぶ“受動的な学び”で、社会人としての基礎力を育てる役割が中心です。一方でリベラルアーツは、知識を横断的に結びつけ「なぜそれが必要か」を問い、批判的思考力や応用力を鍛える“能動的な学び”を重視します。

リベラルアーツが扱うのは、AI倫理、多文化共生、サステナビリティのように単一の正解がない問いです。異なる視点を理解しつつ、自分の立場を言語化する力は、ビジネスでも求められる重要な能力です。こうした学びを実践するため、最近の大学ではディスカッションやフィールドワークなど、行動を伴う学習スタイルが広がっています。

変化が続く社会において、「学び続ける力=ラーニング・アジリティ」を磨く教育として、リベラルアーツは一般教養とは異なる役割を持ち、その重要性は今後さらに高まっていくでしょう。

リベラルアーツの歴史

最近生まれた学習方法や考え方のように思われるリベラルアーツですが、その歴史はとても古く、古代ギリシャまでさかのぼります。原型は、古代ギリシャのプラトン(紀元前427~347)が推奨した「数学的諸学科の自由な学習」で、人間を束縛から解放する知識、自由に生きるためのスキルといわれています。

また、起源は古代ギリシャ・ローマ時代の「自由七科(じゆうしちか)」からきています。「自由七科」とは、基礎的な学芸として重視されている「文法学」「論理学」「修辞学」の3学と、「算術」「幾何学」「天文学」「音楽」から成る4科に分かれている学問科目です。

リベラルアーツは、古代ローマから中世ヨーロッパの大学の基本科目へ、そしてその後アメリカに伝わってから、日本に伝来したという流れがあります。

日本におけるリベラルアーツ・リベラルアーツ教育と注目されている背景

古代ギリシャ・ローマ時代が起源のリベラルアーツが、なぜ日本の教育でも取り入れられるようになってきたのでしょうか。日本におけるリベラルアーツはどのような教育で、どんな学習スタイルなのかをお伝えしていきます。

これまでの日本の教育では、「なぜ? どうして?」という部分が欠如していることが多く、日本人にとって、リベラルアーツ教育はあまりなじみのないものでした。しかし現在では、早稲田大学、国際基督教大学、上智大学、立命館大学をはじめ、さまざまな大学の授業でリベラルアーツ教育が取り入れられています。授業の内容は大学ごとにさまざまですが、その背景として、現代社会を生きていくために必要な知識や学びが変化してきていることが考えられます。

また近年では、企業のリーダーや組織をマネジメントする管理職にもリベラルアーツが求められつつあります。求められている理由としては、社会のグローバル化やIT化が進み、多様な人材の管理が必要であることや、人口の減少に伴い、人が行う仕事の内容が変化してきていることが関係しているといえます。

どんどん複雑化していく社会の中では、いろいろな問題や課題を解決していく機会も増えていくでしょう。その課題を解決するには、どれだけ高度な専門領域の知識を持っていても難しい場合があります。物事を多角的に捉えて、さまざまな方向から柔軟に考えられる思考が必要です。そのような考え方やものの見方を鍛えていくためにも、日本でリベラルアーツ教育が注目されているのではないでしょうか。

リベラルアーツで学ぶ内容・主要な学問領域

問題や課題解決に必要な力を養うことがリベラルアーツの目的のため、学ぶべきことは現代社会のすべてが対象となります。明確な答えのない問いに対応していくためには、物事の本質や事実などの正確な情報を学んだあとに、自分なりの基準を持つというステップを踏むことが大切です。

リベラルアーツは、知識や情報を得るだけでなくスキルを習得する教育です。必要なときに活用できる知識ではなく、その知識をどう活用するか、課題解決のためにどのように生かせるかということを学んでいきます。その学びを鍛えていくことで、新しいものの見方や、柔軟な思考が広がり、自分なりの基準を持つことにつながっていきます。

そしてその学びから、自分自身の中にある固定観念に気が付き、その観念をアップデートさせるための発想や能力が身に付いていくのです。

以下では、リベラルアーツでテーマとなりやすい7つの項目について紹介します。

1.人文科学(哲学・歴史・文学)

人文科学は、リベラルアーツの中心的分野として位置づけられ、私たちが「なぜ生きるのか」「人間とは何か」といった根源的な問いに向き合うための土台をつくります。哲学では思考の型や論理的推論を学び、歴史では社会変化のパターンを理解し、文学では他者の視点や感情に触れながら想像力を育てます。これらはビジネスにも直結し、価値判断の精度を高め、複雑な状況での意思決定に深みをもたらします。社会の前提が揺らぐ現代だからこそ、人文科学から得られる洞察は大きな武器となります。

2.社会科学(経済・政治・社会学)

社会科学は、社会の仕組みや人間の行動原理を理解するための学問領域です。経済学は意思決定やインセンティブの構造を捉え、政治学は制度と権力の動きを理解し、社会学は集団心理や社会構造の変化を読み解く力を育てます。こうした知識は、組織マネジメントやマーケティング、政策判断など幅広いビジネスシーンに応用でき、物事を多面的に理解するための視点を提供します。社会人に求められる俯瞰的思考の基盤として、社会科学は非常に有効な学問領域です。

3.自然科学(数学・物理・生物)

自然科学は、世界を観察し、構造と法則性から物事を理解する力を鍛えます。数学は抽象化や論理的思考を育み、物理は現象をモデル化する洞察を与え、生物学は生命や環境のシステムを理解する視点につながります。自然科学の思考法を身につけることで、データ活用や問題解決の精度が上がり、ビジネスにおける分析力も強化されます。専門性の有無に関わらず、自然科学が養う「構造で捉える力」は、急速に変化する現代社会で大きな価値を持ちます。

4.アート・表現領域

アートやデザイン、音楽などの表現領域は、ロジックだけでは解釈できない「感性」「創造性」を鍛える学びとして注目されています。表現活動を通じて物事の本質を直感的に捉える能力が育ち、新しいアイデアを生み出す土壌がつくられます。また、アート思考はイノベーション創出の文脈でも取り上げられており、既存の枠にとらわれず問題を再定義する姿勢を支えます。組織で創造性が求められるほど、この領域の重要性は高まっています。

5.倫理・思考法

複雑な意思決定が求められる現代において、倫理や思考法を学ぶことは極めて重要です。倫理学は価値判断の根拠を探究し、思考法は問題解決のプロセスを体系的に理解するための基盤を与えます。AI倫理やビジネス倫理など新しい領域も台頭しており、善悪の境界線が揺らぐ状況下で健全な判断を下すためには、倫理的思考の習得が欠かせません。リーダーシップにおける「信頼」の基盤としても、倫理の学びは大きな力を発揮します。

6.コミュニケーション・対話

リベラルアーツが重視するのは、一方的な知識習得ではなく「対話」を通じた学びです。コミュニケーション能力は単なる話し方のテクニックではなく、相手の前提や価値観を理解し、異なる立場をつなぐ力を意味します。チーム運営、マネジメント、交渉、社内外の協働など、あらゆる場面で対話力は不可欠です。対話の質が高まるほど、組織の意思決定は洗練され、個人の思考も磨かれていきます。

7.現代的テーマ(AI・多様性・サステナビリティ)

現代のリベラルアーツには、AI倫理、多文化共生、ジェンダー、多様性、気候変動やサステナビリティといった新しいテーマが含まれます。これらは単独の学問ではなく、複数分野を横断する思考が求められる領域です。正解のない問いに対し、科学・倫理・社会など多面的に考える姿勢が必要で、これこそがリベラルアーツの真価ともいえます。未来の課題に向き合うための“現代型教養”として、多くの大学や企業が注目しています。

社会人がリベラルアーツ教育を受ける意義

日々タスクが多い社会人にとって、時間をとってリベラルアーツ教育を受ける意義は何があるのでしょうか。リベラルアーツ教育を受けることで、ビジネスシーンでも重要な多角的な視点や批判的思考力を養い、変化の激しい現代社会で柔軟に対応できる力を身につけられます。専門知識だけでは解決が難しい課題に対して、哲学や歴史、文学といった多様な知見を活用することで、新たなアイデアや洞察が生まれるでしょう。

また、異なる価値観を理解し、共感する能力を高めることで、チームや組織内でのコミュニケーションやリーダーシップを強化する効果も期待できます。リベラルアーツは、個人の成長と社会貢献を両立させる学びの土台だといえます。

社会人が独学でリベラルアーツを学ぶ3つの方法

続いて、社会人が働きながら独学でリベラルアーツを学ぶ方法を3つ紹介していきます。記事を読んで、リベラルアーツの考え方や教育方法に興味が生まれてきた方は、ぜひ参考にしてみてください。最近では株式会社ドコモgaccoが提供する、『リベラルアーツ思考ビジネスプログラム』をはじめ、リベラルアーツ教育を導入している大学の社会人向けの講座や、オンラインで学べる講座なども増えてきています。

1.専門知識軸を持つ

先ほどもお伝えした通り、リベラルアーツ教育では、まず正確な情報を学ぶことが大切です。正確な情報とは、物事の本質や事実、現象や状態、経過や成り立ちなどのことです。その情報の精度が高ければ高いほど、そのものの本質が見えてきます。

歴史、哲学、経済学、政治学、文学、社会学などのアカデミックな知見を体系的に学ぶことにより、複雑な社会問題に対して根拠ある判断を下せるようになります。

専門知識軸を持つことで、論理立った根拠を導き出すことができ、的確なイメージや設計図を描くことができます。複雑な課題や明確な答えのない問いに対応していくためにも、専門知識軸を持つことはとても大切なことです。

何から取り組んだらよいかわからないという方は、自分の興味がある領域や詳しい分野の専門知識を高めていきましょう。ひとつの分野を深く掘り下げることが第一歩です。興味のある分野の専門書を読んだり、講座や学校に通ったりして、精度の高い専門知識をストックしていきましょう。

また、自分の興味があるコミュニティやイベントに参加して知識や情報などを深めることも有効です。同じことに興味のあるコミュニティの中でも、さまざまな価値観やものの見方を持つ人たちがいるため、新たな情報を得ることができたり、新たな気付きを得たりすることにつながります。

2.専門外の知識軸を持つ

多角的な視点を得るには、自身の専門外の分野にも積極的に触れる必要があります。

専門知識だけで「問題ない」と判断できたことも、専門外の知識を学ぶことで、視点の幅や角度により広がりが出ます。AのみでOKだったことも、BやCの観点で見ると「問題ない」とは言い切れなくなることもあるのです。その逆で、AでOKだったことを、BやCの観点でも見ることによって、さらにその判断や根拠が確かであることを導き出すヒントになります。横断的学習によって、バイアスを排除した柔軟な思考力が養われます。

具体的な行動としては、これまで参加していたところと別のコミュニティに参加したり、話を聞いたりすることから始めてみましょう。会社内で他部署との関わりをつくり、コミュニケーションの幅を広げることも専門外の知識につながるヒントになります。また、興味はあったけれど深掘りしたことがなかった領域を学んでみることも、専門外の知識を広げるための有効な行動です。

専門知識軸を備えつつ、専門外の知識軸を持つことで、考え方や物事の捉え方、見方が柔軟になり、より視野の広いアイデアや課題解決方法が生まれるでしょう。

3.教養軸を持つ

リベラルアーツは知識の蓄積だけでなく、それをもとに価値判断や意思決定を下す「教養」を重視します。ここでいう教養とは、単なる雑学ではなく、人生の指針や他者との対話に活きる内省的な知見です。倫理観、美意識、多様性への理解など、社会人としての人間力を高める要素が含まれます。

すぐに取り組める具体的な行動としては、今の自分自身のことを知ることも第一歩。質問に答えて自分の強みを知ることができる「クリフトンストレングス・テスト(ストレングスファインダー)」などの才能診断を試してみるのもおすすめです。自分の潜在能力を知り、どの分野を生かして、どの分野を学んでいけばいいのかなどの自己理解を深めていきましょう。

参考:クリフトンストレングス・テストの活用方法を学ぶ | JA – ギャラップ

リベラルアーツを学ぶのにおすすめの本・書籍

リベラルアーツを学ぶための本や書籍はたくさん出版されています。教育や学びの概念であるリベラルアーツをどのように捉えるか、さまざまな思考や思想があります。今回は3冊ご紹介しますが、さまざまな角度のリベラルアーツに関する本や書籍があるので、複数読んでみることもおすすめです。自分にフィットする考え方を見つけてみてはいかがでしょうか。

1.自由になるための技術 リベラルアーツ

山口 周(著)

独立研究家・山口周氏のExecutive Foresight Onlineでの連載に大幅加筆、書き下ろしを加えて構成されたもの。山口氏と、哲学・歴史・美術・宗教など各界のさまざまな知の達人たちとの対談を軸にまとめています。現代社会において、リベラルアーツを学ぶ意味が浮かび上がってくる一冊です。

2.大人になるためのリベラルアーツ

石井洋二郎、藤垣裕子(著)

異なる価値観を持つ他者との対話から、本当の「大人」になるための思考を鍛えていく一冊。「コピペは不正か」「代理母出産は許されるか」「絶対に人を殺してはいけないか」など、さまざまなテーマの主要目次が並んでいます。学生と教師の「生の声」が飛び交う、大学の授業から生まれた本です。続編である『続・大人になるためのリベラルアーツ』も発売されています。

3.池上彰の教養のススメ東京工業大学リベラルアーツセンター篇

池上 彰(著)

テレビなどでも活躍中のジャーナリストで東京工業大学リベラルアーツセンター教授である池上彰氏が書いた本です。教養がどれだけ役に立ち、一生使える知の道具であるかを感じられる一冊。池上氏と東京工業大学の教授たちとの対話を通じ、「いかに教養が社会の課題解決に役立っているか」という内容を臨場感たっぷりに味わえます。

『池上彰の教養のススメ / 東京工業大学リベラルアーツセンター篇 』日経BP

ビジネスパーソンに必要なリベラルアーツを身に付けよう

今回ご紹介した学問のリベラルアーツは、どんどん変化していく現代社会において、会社を率いるリーダーや組織をマネジメントする管理職を中心に求められつつある要素のひとつです。

原型は古代ギリシャで生まれた自由に生きていくためのリベラルアーツ。現在、日本の大学でリベラルアーツ教育を導入しているところが増えてきている背景には、生きていくために必要な学びが変化してきていることがあるのではないでしょうか。グローバル化やIT化が広がる現代社会では、さまざまな問題や課題に柔軟に対応していく能力が必要です。

社会人になってもさまざまな形でリベラルアーツを学ぶ方法はあります。そして、学んだ知識や思考を活かすには、実際の行動に移す場が欠かせません。例えば、業務改善プロジェクトにリベラルアーツ的視点を取り入れる、地域社会やボランティア活動で多様な価値観に触れる、社外の勉強会やワークショップに参加するなどです。学びを実践で試すことで、抽象的だった知識が経験と結びつき、自分の言葉で語れるようになります。アウトプットする機会を積極的に作ることが、真の「教養人」としての成長につながるでしょう。

社会人になると日々の生活や仕事に追われることが多いかもしれませんが、上記でご紹介した内容を参考にリベラルアーツを学び、身に付けてみてはいかがでしょうか。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

リベラルアーツに関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事リカレント教育とは?企業がサポートするメリットや、支援する5つの方法を紹介

- 次に読みたい記事アンコンシャスバイアスとは?意味・具体例と6つの対策・改善方法を徹底解説

- まだ読んでいない方は、こちらから【基礎知識】コーチングとは?会社のマネジメントで技術を活用する効果・必要なスキル・注意点を紹介

- このシリーズの記事一覧へ