プレスリリースは、事業内容やイベント開催など、掲載情報によって複数回配信するケースがあります。配信の頻度を増やすことで、より幅広い層に情報を届けたり、メディア掲載のチャンスにつなげたりといったメリットを体感できるでしょう。特に話題性のあるテーマや継続的な取り組みを発信する場合は、一度限りの配信では十分な効果を得られないこともあります。

ただし、複数配信の戦略を怠ると、かえって信頼性を低下させる結果になりかねません。むやみに複数のプレスリリースを作成して配信するのではなく、効果的なポイントを押さえることが大切です。本記事では、プレスリリースの複数配信における基本知識を踏まえたうえで、メディア掲載につなげるコツと、参考になる事例を5つご紹介します。

そもそも同じ情報のプレスリリースを複数回配信するのはOK?

複数のプレスリリースを配信するのは問題ありませんが、まったく同じ内容のものを複数回公開するのはNGです。前提条件として、配信するプレスリリースごとに新しい情報が入っている必要があります。タイトルや構成を変えて、一見異なる印象を与えられるようなプレスリリースであっても、情報に変更点や新規性がなければ配信すべきでないと考えましょう。見出しや文章構成だけを変更して、一見異なるように見せたとしても、実質的な中身に変更点がなければ、それは新規性のない重複配信と捉えられ、信頼性を損ねかねません。

同一商材の段階的なプレスリリース配信は重要ですが、「発売まであと3日!」「明日発売!」のようにカウントダウンを繰り返すのも適切とはいえません。プレスリリースを複数回配信する場合は、キャンペーンの詳細やイベント、アップデート、関係者のコメント追加などなど、あくまでも読み手にとって新しい情報を盛り込む必要があると意識しましょう。

類似情報のプレスリリースを複数回配信する方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

なお、類似情報のプレスリリースといっても、共同企画に関するプレスリリースを複数社、それぞれで発表する場合はこの限りではありません。それぞれの企業が取り組む背景や企画における想いは異なりますので、共同企画に関わる企業・団体が情報を発信する場合は複数社間での重複があったとしても配信可能です。自社視点の情報を意識した連名の共同プレスリリースを作成しましょう。

連名でプレスリリースを配信するメリットについては、以下の記事も参考にしてみてください。

プレスリリースを同時に複数配信する3つのメリット

複数のプレスリリースを配信することで認知拡大効果を高め、メディア関係者に興味を持ってもらえると、ニュースサイトなどに掲載される可能性も高まります。一度の配信に比べて目にする人の数を増やせるため、活発な広報PR活動に有用な施策ともいえるでしょう。プレスリリースを同時に複数配信する3つのメリットを解説します。

とはいえ、むやみに複数配信はせず、プレスリリースの配信条件、目的と配信タイミングなど、以降に記載する注意点に留意してください。

メリット1.異なる属性に情報が届く

複数のプレスリリース配信には、普段とは異なる属性にも情報が届きやすいというメリットがあります。メインターゲットではない潜在層にアプローチできる点は、プレスリリースを複数配信する広報PR施策ならではの魅力といえるでしょう。

例えば、新規サービスの情報にしか興味がないメディアに向けて、同時開催するキャンペーン情報や関連製品のプレスリリースを併せて配信することで、メディアが自然と目にする機会を増やせます。通常であれば自社情報に興味がない層にもアプローチでき、多くの情報を届けられるのがメリットです。

メリット2.記事になる可能性が上がる

複数のプレスリリースに豊富な情報を載せることで、メディア関係者の関心を引きやすくなり、記事として取り上げられる可能性も高まります。特に、リリースごとに新情報やニュース性のあるトピックが盛り込まれていれば、報道価値が高いと判断されやすくなります。

また、複数のリリースが連動していると、メディア側も企画性や話題性を感じやすく、より大きなストーリーとして取り上げられるケースもあります。

記事に取り上げられたプレスリリースは、より幅広い層へ届くことになります。直接プレスリリースの配信をチェックする機会がない生活者にも情報が届くため、認知度を高める効果も期待できるでしょう。また、プレスリリースの配信をきっかけにメディア関係者から取材を受け、Webや紙媒体の掲載につながるケースもあります。

メリット3.広報PR活動全体が活性化する

プレスリリースの配信は広報PR活動の中でももっともスタンダードな手段のひとつです。配信機会を増やし、多角的に発信することでメディアとの接点も増え、社内における情報発信への意識向上にもつながります。す。複数のプレスリリースに分けて配信した内容がメディアに取り上げられれば、広報PR活動も活発になるでしょう。

広報PR活動の役割は、プレスリリースで情報を届けるだけではありません。自社の発信によってブランドのファンを増やしたり、株主をはじめとするステークホルダーとのコミュニケーションを図ったりする目的もあります。プレスリリースで多くの情報が届けられると、全体の広報PR活動を充実させる結果にもつながるでしょう。

プレスリリースを同時に複数配信する際の注意点

複数のプレスリリースを同時に配信することで、情報拡散のチャンスは広がります。しかし、内容の重複や戦略性の欠如は、かえって広報効果を損なう要因となり得ます。

特に、メディア関係者や生活者に対して情報が過多になり、本当に伝えたい内容が埋もれてしまうリスクも考慮しなければなりません。ここでは、同時配信を行う際に留意すべき3つのポイントを解説します。

注意点1.新規性のない類似プレスリリースは配信しない

複数のプレスリリースを配信したい場合は、重複を避けるだけでなく新規性にも配慮する必要があります。プレスリリースの内容が類似していたり、古い情報がメインのトピックになっていたりすると、複数記事を配信するメリットは発揮できません。たとえタイトルや構成を変えていても、本文の情報に更新や新たな価値がなければ、メディアや読者からは「同じ情報が繰り返されている」と認識されてしまいます。

プレスリリースの数に注力しすぎて掲載情報の吟味を怠ると、メディア関係者は同じ情報を何度も受け取ることになります。重複の多いプレスリリースは、企業の信頼性を低下させる結果になりかねません。「短期間で複数のプレスリリースを配信したいが酷似してしまう」という場合は、1記事当たりひとつの情報に絞るよう意識し、各プレスリリースを差別化していきましょう。例えば、同じ商品であっても「商品の特徴紹介」「販売チャネル別の訴求ポイント」「開発背景やストーリー紹介」など、異なる視点や切り口を意識することで、情報の重複を避けられます。

注意点2.重要なプレスリリースが埋もれないようにする

幅広い層に向けてアプローチできるのはプレスリリースを複数配信するメリットですが、認知を広めたい情報の優先順位を決めておくと安心です。一度に複数のリリースを配信すると、メインで伝えたい情報の印象が薄れてしまうリスクがあります。重要な情報を発信したあとに複数のプレスリリースの配信が重なると、届けたい商品・サービスなどの内容が埋もれてしまうかもしれません。特に、話題性の高い新サービスや企業戦略の発表などは、他のリリースと一緒に配信することで注目度が分散し、本来得られたはずの掲載機会を逃す可能性もあるため注意が必要です。

メディア関係者は、Webサイトなどで膨大な数のプレスリリースを読んでいます。「読んでみたい」と思わせられるかどうかも重要なカギとなるため、目に付きやすいタイミングや目を引くタイトル、プレスリリースの内容が一目で伝わるアイキャッチも吟味していきましょう。

注意点3.同時配信せず戦略的に複数回に分けて配信する

複数の情報をプレスリリースで発表したい場合でも、一斉に同時配信するのは適切といえません。短時間で同じ企業のプレスリリース配信が並ぶと、1記事当たりに目を通す時間が少なくなる可能性があるためです。

内容やタイミングをずらして複数回にわたって配信することで、企業名を見る機会が増えて知名度アップにつながります。リリースの間に適度な時間を空けることで、それぞれの情報が独立して届きやすくなり、結果として企業の露出機会や認知度の向上が期待できるでしょう。

また、同じ商品・サービスに関するプレスリリースでも、発売前・発売日・発売後の売上実績といった段階に分けて配信するとストーリー性が高まり、広報PR活動にも一貫性を見いだすことができるでしょう。たとえば、「新商品の発表」「発売直前のキャンペーン情報」「発売後の反響紹介」など、フェーズごとに情報を整理して配信することで、生活者やメディアの関心を継続的に引きつけることができます。

複数のプレスリリースをメディア掲載につなげる5つのポイント

ここからは、複数のプレスリリースを配信してメディア掲載につなげるポイントをご紹介します。

複数のプレスリリースを戦略的に配信することで、メディア掲載の可能性を高めることができますが、単なる「回数」でなく、「なぜそのタイミングで配信するのか」「新規性があるか」「メディアにとって価値がある情報か」を見極める視点が重要です。新規性を伝えることはもちろん、トレンドとなる情報を取り入れましょう。

また、プレスリリースは企業や事業・サービスの「行動」と「成果」を配信しますが、「行動」はどの程度の難度なのか、「成果」はどの程度の達成状況なのかなど、定量的に伝わる調査データや実績を入れる工夫をしてください。

ポイント1.有益な情報を加え変化を見てもらう

2回目以降のプレスリリース配信で新規性をアピールするためには、「前回との違い」を明確にし、複数回配信する理由を示すことが大切です。プレスリリースに既視感があると離脱率も高くなってしまうため、読み手にとって有益な情報を積極的に記載しましょう。

変更点やプレスリリース配信の理由が明らかになれば、前回までとの違いを理解し、どのように変化したのかがわかりやすくなります。例えば、「導入社数が〇社を突破」「ユーザーの声を反映した機能改良」など、前回発信からの進展を具体的に示すことで、情報の新規性が伝わります。これまでの取り組みを概要で紹介したり、関係者のコメントを掲載したりして、ストーリー性を持たせるのもおすすめです。

ポイント2.注目の話題やトレンドを入れて発信する

新商品や新規サービスなど過去に発表したコンテンツであっても、トレンドと組み合わせることでメディアフックになる可能性があります。重複に注意しながら、季節性を取り入れた期間限定企画や、「〇〇の日」と掛け合わせたキャンペーンの展開、社会的な文脈に連動させることで、新たな切り口が生まれます。

特に、時事性や世間の関心が高いテーマと自社情報を結びつけることで、プレスリリースは“企業発信”ではなく“時事ネタ”として扱われやすくなります。これは、通常の配信よりも掲載ハードルを下げる効果的なテクニックです。

ポイント3.企画や商品のアップグレード情報を入れる

提供サービスの新機能追加やアップグレード情報があれば、プレスリリースで紹介しましょう。軽微な変更であっても、利用者にとって価値が大きければ有用性をアピールできます。

- 既存サービスに便利機能を追加した

- ゲームアプリで大幅なアップデートがあった

- システムの課題を改善した

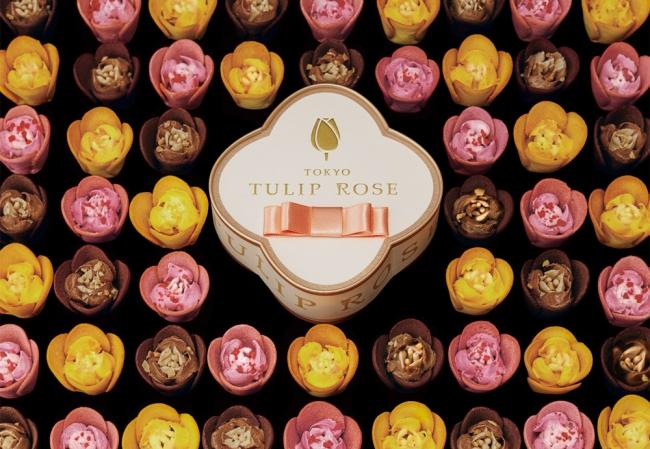

- 人気スイーツのラインナップを一新した

このようなアップグレード情報を複数回発信することで、自社商品・サービスを認知していない新規層へのアプローチが可能です。自社ならではの強みを押し出すことで、メディア関係者からの取材依頼も期待できます。

ポイント4.プロジェクトの進捗・成果を公表する

企業やブランドで取り組んでいるプロジェクトを定期的に発信することは、メディアフックにも役立つ広報PR施策です。以下の流れをイメージし、スタートとゴール以外の各段階でもプレスリリースを配信しましょう。

- プロジェクトの始動を発表

- 進行するうえでの課題と解決策

- ゴールに近い段階での進捗

- プロジェクト完了のお知らせと成果

完了時にまとめてプレスリリースで発表するよりも配信回数が増えるため、多くの目に留まりやすくなります。また、段階に分けて配信することで進捗を時系列で追え、スタートからゴールまでのストーリー性を強調できるのも魅力です。

ポイント5.達成記録や業績発表を加える

メディアが注目するのは「話題性」と「実績」です。自社商品・サービスの提供機会を増やしたいときは、対象となる商材の実績に着目してみましょう。例えば「新商品の発売〇日後に販売数〇〇万個達成!」「クラウドファンディング目標金額を1週間で達成」といった客観的な数字は、メディア関係者の目を引く要因になります。

そのほか、上半期・下半期に分けてプレスリリースで売上を発表したり、進行中のクラウドファンディングの支援額を報告したりといった内容も有用です。「売り上げ達成記念」のようなキャンペーン・イベント情報があれば、より魅力的なメディアフックとなるでしょう。

株式会社ファミリーマートは、発売決定、発売時、発売後の販売実績など複数回、配信機会として活用しています。

【関連記事】

複数のプレスリリースを配信した企業の事例5選

プレスリリースを複数配信することで、異なる属性に認知を広めたり広報PR活動を活発化させたりといったメリットを得られます。しかし、実際にどのようなプレスリリースを作ればよいかわからないという方もいるのではないでしょうか。

ここからは、複数のプレスリリースを短期間で配信する際のポイントを押さえ、メディア関係者をはじめ注目を集めたプレスリリースの事例を5つご紹介します。

事例1.株式会社ファミリーマート:ひとつの商品の行動・成果それぞれ配信機会を設定

- 販売決定という行動(1)、販売開始後の成果(2)(3)と同じ商品で複数回の配信機会を設定

- 過去の販売実績(1)、開発秘話(2)、購入者アンケート(3)とそれぞれ新たな切り口を追加

- (2)でイベントの告知、(3)でイベント参加者の写真も入れて成果報告をする連続性

参考(1):パンは“生”でうまくなる!累計販売数1億2千万個を突破した「生コッペパン」シリーズに新たな生地が仲間入り!驚く食感の「生しっとりパン」3種を2月27日(火)発売!

参考(2):\発売から3日で累計120万食を突破/話題の新商品「生しっとりパン」の開発背景を大公開 開発担当者が明かす、「生」を極めたファミリーマートの「生地開発」の裏側

参考(3):発売から15日間で累計500万食を突破!パン好きの9割が「しっとり」生地を実感。97%がまた食べたいとリピ―ト希望!

事例2.株式会社カプコン:新商品発表の直後にゲームシステムやキャラクターを紹介

- 新しいゲームの発売情報と、ゲームに登場するキャラクターを2つのプレスリリースを通じて紹介

- 時期を分けることで、発売日まで話題を絶やさないようにすることにも有効

- 2つめ目のプレスリリースは、ゲーム画面を掲載したビジュアルで楽しさを伝えている

参考(1):『逆転検事1&2 御剣セレクション』が2024年9月6日(金)に発売決定!

参考(2):『逆転検事1&2 御剣セレクション』の個性豊かなキャラクターや事件現場を捜査して真実を暴くゲームシステムを紹介!

事例3.株式会社システムクリエイト:3回の複数配信で自社の新製品を紹介

- 3種類の自社商品について、それぞれのニュースとしてプレスリリースを配信

- キャンペーン情報も漏れなく記載し、興味関心を引き付けるリード文

- それぞれの記事で販売会社や自社の企業情報をピックアップ

参考(1):MACK4D社製の3Dプリンタ用高機能レジン「TIKO-H」「TIKO-T」の2種類を発売開始。

参考(2):iPhone や iPadが、3Dスキャナーになるアプリ、「Dot3D for iOS」を、キャンペーン販売!

参考(3):ゴルフ用ショットマーカー自然昇華式スプレー「Xpact PRO」を新価格で発売!

事例4.株式会社物語コーポレーション:2エリアの新店舗オープン情報を同日に発表

- 同じ日にオープンが決定している店舗情報を複数のプレスリリースに分けて発表

- 多くの人に見つけてもらいやすい配信スケジュール

- 店舗のエリアと外観がイメージしやすく、かつ同じブランドで統一感のあるアイキャッチ

参考(1):【丸源ラーメン】『丸源ラーメン 君津店』が2024年7⽉4日(木)に新装開店!

参考(2):【丸源ラーメン】『丸源ラーメン 鎌倉深沢店』が2024年7⽉4日(木)に新装開店!

【関連記事】

事例5.株式会社カイマク:サービスリリース決定後、同じ時間に導入事例を紹介

- 同日、同じ時間に2つのプレスリリースを配信(1)

- サービスの正式リリース発表のあと、企業への導入事例に関するプレスリリースを配信(2)

- 同時に2記事配信することで、リリース情報と導入事例を一緒にキャッチできる

参考(1):HR領域特化、完全成果報酬の営業代行サービス『人事商談バンク』のサービス提供を正式に開始。

参考(2):人事商談バンク、『moovy』を運営する株式会社moovyへの導入を開始。毎月20件以上の商談を創出。

プレスリリースを複数配信したい場合の公開タイミングはどうする?

プレスリリースを複数本配信する場合、その内容やターゲットとするメディア特性に応じて、戦略的に公開タイミングを調整することが重要です。単に日程をずらすだけでなく、「誰に届けたいか」「いつ読まれる可能性が高いか」という視点で配信計画を立てましょう。基本的には、商品の発売日やイベントの開催日、情報解禁日といった「タイミングに意味がある日」に合わせるのが原則です。しかしそれに加えて、ターゲットとするメディアの媒体特性も考慮すべきです。たとえば、即時性が高く記事化されやすいWebメディアと、締切が早い雑誌や新聞とでは、情報公開のタイミングが大きく異なります。配信前に掲載希望メディアの編集スケジュールを把握し、逆算してプレスリリースの配信時期を決定するのが望ましいでしょう。

加えて、即時に記事化できるWebメディアや公開日が決まっている月刊誌など、アプローチしたい媒体にも注意が必要です。2件以上のプレスリリースの配信を予定している場合は、各プレスリリースの内容やターゲットとなるメディアを見極めながらスケジューリングしましょう。

なお、メディア関係者は暦通りに休むケースが多いため、平日の中3日間である火・水・木曜日のプレスリリース配信が効果的とされています。業務が落ち着いたタイミングを見計らって、10時〜15時を目安に公開できるとよいでしょう。

一般的に金曜日午後以降の配信は閲覧数が下がりやすいといわれていますが、プレスリリースの内容によってはプラスに転じることもあります。週末の検索回数が上がるキーワードであれば、あえて週末直前に配信するのも一案です。

プレスリリースを公開するタイミングについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

プレスリリースの複数配信を上手に利用しよう

同じ情報のプレスリリースを何度も配信するのはNGですが、新しい情報を盛り込んだ記事であれば複数回配信しても問題ありません。通常では届きにくい層に情報をキャッチしてもらったり、メディアに掲載してもらえたりといったメリットを享受できます。

一方で、複数回配信する広報PR施策ならではの注意点も重要です。効果的な結果を発揮するために、今回ご紹介したポイントや事例を参考にしながら、自社のプレスリリース作成に活かしてみてください。

プレスリリースの複数配信に関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事企業活動のすべてが採用広報につながる【プレスリリース事例を徹底解説10選】|前田梨沙

- 次に読みたい記事プレスリリースをマーケティングに活かし、施策を立体的につなぐ|高梨杏奈

- まだ読んでいない方は、こちらからシーズン商品はブランドらしさとパッと見画像が差をつける!「バレンタイン」のプレスリリース事例

- このシリーズの記事一覧へ