「想いを込めたプレスリリースを、より多くの人に届けたい」と思うのは、すべての広報PR担当者の願いではないでしょうか。

多くの人に興味を持ってもらえるプレスリリースを作成するためには、自社の新情報をまとめるだけでなく、時節やトレンド情報をうまく活用することがおすすめです。

時節やトレンド情報に自社の情報をかけ合わせることで、より注目度を上げ、メディア関係者だけでなく、生活者にも届く可能性が高まります。「トレンド徹底活用術」では、PR TIMES MAGAZINE編集部が、トレンドキーワードをプレスリリースへ落とし込む方法を考察。本記事はどんなトレンドキーワードにも共通する具体的なハウツーをステップに分解して解説します。

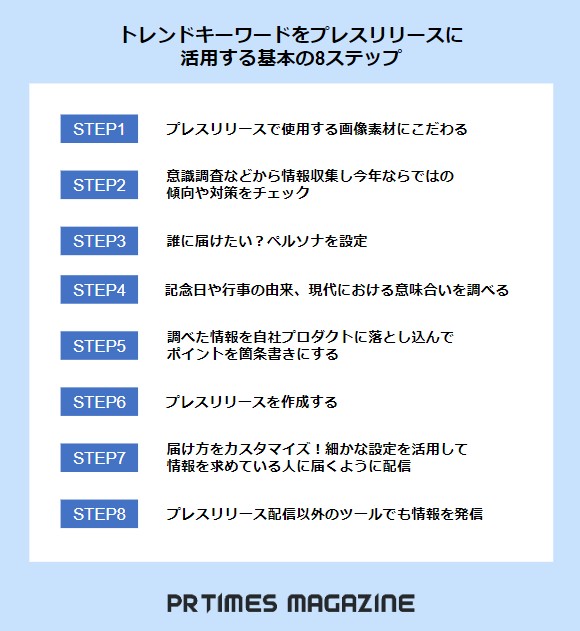

トレンドキーワードをプレスリリースに活用する8ステップ

時期や記念日にあわせて市場を盛り上げる「トレンド」。毎年行われる定番行事もあれば、気候や情勢によって盛り上がるトレンドもあります。キーワードによって需要となるステップは変わったり、タイミングによって効果的なアプローチ方法も異なりますが、まずは基本を押さえていきましょう。なお、企業によりステップの順番が異なる場合もあります。特にSTEP1、2、3は広報PR施策がある程度決まっているかどうかでも変わるため、自社の状況に合わせた順序でプレスリリース作成を行ってみてください。

STEP1.プレスリリースで使用する画像素材にこだわる

プレスリリースに必須な画像素材。トレンドキーワードを活用したプレスリリースにももちろんマストになります。

プロダクトによっては味や価格よりもビジュアルが購入の決め手となるシーンも多く、画像素材の準備には徹底的にこだわりたいものです。STEP2でSNSの口コミを調べてみて、キーワード関連の投稿がどれくらい盛り上がっているのかをチェックすると「映え」にどれほどの需要があるのかも実感できるでしょう。

画像作成においてポイント別に解説します。

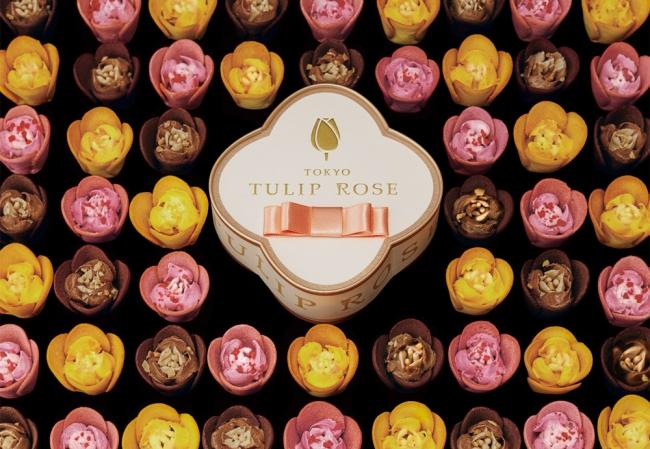

ポイント1.商品の魅力を投影した画像を作り込む

画像は文字では伝えきれない魅力を伝えることが可能です。商品だけを写した画像のほか、その商品の使用シーンの画像も用意しておくとよいでしょう。「その商品によってどのような体験ができるのか」「どんな使い方が便利か」といったことが、画像を通して伝えられるため、読み手は使用イメージを具体的に想起することができます。

アイキャッチにしたり、言葉では伝えきれない魅力をアピールしたりすることを考え、作成する画像には商品の世界観を投影することを意識しましょう。

<世界観のある画像の例>

- 商品のイメージカラーを背景にした画像

- ロケーション撮影で商品イメージを全体に投影させた画像

- 設定したペルソナと親和性の高い小物を添えた商品の画像

このほかにも、テキストだけではわかりにくい商品の特徴や使い方がわかる画像、動きを伝えられるGIF画像を用意するのもおすすめです。

<商品をわかりやすく説明している画像を使用したプレスリリース>

参考:出産祝いに『幸せ』を贈ろう。赤ちゃんと家族のためのベビー靴下『Angel Ring Socks』 本日、Makuakeにて先行販売開始!

<ひと目で動きが伝わるGIF画像を使用したプレスリリース>

参考:プラスチックゴミのアップサイクルを楽しく体験できるガチャガチャをオープンソースで公開

なお、広報PR担当者自身が商品などを撮影し画像を作成する場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

ポイント2.メディアが使いやすいよう種類豊富に用意する

生活者が商品の使用シーンをイメージしやすくなる画像を用意することは重要ですが、そのような画像が必ずしもメディアが活用しやすいかは別物です。メディアによって活用しやすい画像は異なります。また、掲載できる基準が決まっていることもあるため、画像の種類は豊富に準備しておくこともポイントです。

メディアによっては「文字入りの画像は掲載しない」「画像は3枚以上使用する」などのルールを設けている場合もあります。ポイント1でお伝えした世界観を投影した画像以外に以下のような画像も用意できるとよいでしょう。

<種類豊富に用意したい画像の例>

- 世界観を作り込んだ華やかな画像

- テキスト無しの画像

- 商品が見やすいすっきりとした単色背景の商品単体の画像

- 同一シリーズで展開した類似商品も並べた画像

- アピールポイントに焦点を当てた寄りの画像

- 商品開発に携わった人の画像

- 購入・利用者の画像

- グラフやデータの画像

このほか、パッケージ有り・無しの画像も用意しておくと商品の外観や内容がよりわかりやすくなるためメディアは活用しやすくなります。また、画像は1枚あたり5MB以内に収めたり、画像は縦横比は3:2にしておくなど、メディアが使いやすいように配慮することも心がけましょう。

画像サイズ・枚数などの疑問については、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、アプリやサービス、イベントなど無形のサービスや画像が用意しにくい場合は、以下の例を参考に準備しておくことをおすすめします。

<無形のサービスやイベントの画像例>

- モックアップ画像

- 利用シーンが想起できる画像

- 利用中の人物込みの画像

- パース(完成予想図)

PR TIMESで配信する場合、プレスリリースに掲載しない画像もアップロードすることができます。豊富に用意してなるべく多くアップロードすることをおすすめします。

プレスリリースにおける画像については以下の記事も参考にしてみてください。

<参考:PR TIMES MAGAZINEノウハウ記事>

【プレスリリース用の画像編集】メディア掲載にも対応できる画像を作る5つのテクニック

【PR TIMESノウハウ】メイン画像を選ぶ3つのポイント&惜しいメイン画像の特徴を紹介

STEP2.意識調査などから情報収集し今年ならではの傾向と対策をチェック

トレンドキーワードが、現代の市場ではどのように捉えられてるのかリアルな声を調べてみましょう。さまざまな角度から情報収集することで、今年ならではの傾向が見えてきます。調べた結果を踏まえ、どのようなプレスリリースを配信するのかを検討すると、その時々にマッチした広報PR活動が行えるはずです。

ポイント1.ネット検索やSNSのワード検索を用いて市場動向を探る

「クールビズ」など近年発生したトレンドでも去年と今年とでは変化があったり、市場や生活者のニーズは日々変化します。直近2~3年の世論を知ることで、キーワードの動向が見えてきたり、今までとは違った切り口が見つかるなど、よりニーズにマッチした提案ができるのではないでしょうか。

調べ方はネット検索機能やSNSのワード検索がトライしやすいでしょう。パッと浮かぶ関連ワードを一通り洗っていくのが有効です。

この時点では、自社プロダクトに関連するか否かはあまり気にせず、広く市場の傾向を掴む糸口としてポピュラーなワードで検索していくのがおすすめです。

<検索ワード例>

- 「(キーワード) トレンド」

- 「(キーワード) 2022年」

ワード検索以外に調査結果も重要な情報源となるでしょう。他社や公共機関が発表した調査結果で世論を得たり、統計局の調査で市場規模を計ることができます。

<調査結果の確認方法例>

- 「(キーワード) 調査」と検索

- 総務省統計局 家計調査

- 一般社団法人日本記念日協会 記念日文化研究所

もしくは自社の顧客を対象にアンケートを実施してみるのもいいですね。顧客との接点にもなり、直接自社の企画や情報発信に役立つことも多いでしょう。設問は以下が例として挙げられます。独自性のある切り口で提案するなど、設問も工夫しましょう。

調査項目例

- (キーワード)について由来や目的を知っていますか?

- (キーワード)では何をしますか?

- (キーワード)では誰と過ごしますか?

- (キーワード)ではどんなものを用意しますか?

調査方法などは以下の記事も参考にしてみてください。

ポイント2.今年ならではの傾向と対策をチェックする

ポイント1で調べた市場の動向に加えて、今年ならではの変化がないかもチェックしましょう。

記念日が何曜日にあたるかカレンダーをチェックする

日付に基づいた記念日や行事はカレンダーをチェックして今年は何曜日に当たるのかを確認しましょう。記念日が土日の週末にあたるのか、祝日の場合は連休になるのかなどによって情報発信のタイミングや提案内容にもちがいが生じます。ゴールデンウィークや年末年始などであれば最大何連休なのかもチェックしましょう。

情勢やSNSの口コミをチェックする

ポイント1で調べた直近2~3年の市場調査だけでなく、災害や社会情勢による日常の変化、ジェンダーにおける価値観のアップデートなども必須です。特にSNSはリアルタイムで生活者の声が聞ける貴重なツールなのでぜひ活用しましょう。

キーワードに関連するどんなハッシュタグが投稿が何件ほど投稿されてるのかチェックすることでキーワードに対する市場の盛り上がりが測れたり、Twitterではリアルな意見や、Instagramでは「映え」に対するニーズが見られます。

またキーワード以外に自社のプロダクトやサービスに関してもチェックしてみましょう。自社にとっては当たり前の機能や効能が実は隠れたニーズがあった、などトレンドキーワードと掛け合わせてアピールできる切り口も見つかるかもしれません。

STEP3.誰に届けたい?ペルソナを設定する

商品やサービスを企画・開発する際に主なターゲット層を設定するのと同様に、プレスリリースを作成するときも誰に届けたいのかイメージすると良いでしょう。

STEP2で得た情報を基に、その商品と親和性の高い層や、隠れたニーズにマッチしそうな対象者を想定すると、より強調すべきアピールポイントや記載できるとより良い補足情報なども見えてくるでしょう。

STEP4.記念日や行事の由来や現代における意味合いを調べる

記念日の由来や現代における意味合いを知ることで、具体的な広報PR施策を立案できることもあるかもしれません。

由来を知る意味

記念日や行事は人々の願いが込められていたり、経済の発展や業界の認知度向上など目的がある場合がほとんどです。その由来や目的を正しく理解している人は意外と少ないことも。

古くからの行事は由来に諸説あったり、地域によって風習が異なったりするなど、調べることで意外な側面を知ることも多いものです。また、時代の変化によって新たな親しまれ方になっているケースもあります。

地道なリサーチではありますが、本来の意味や由来、新たな側面を見出すことは、トレンドを活用した情報発信をする上で、土台となる基礎知識となります。

調べる際は公式な企業や機関が発表しているものを参考にするなど、一次情報を得るように心がけましょう。古い習わしなど正式な起源がわからないものもあるので、新たな提案方法の参考情報と捉えましょう。

STEP5.調べた情報を自社プロダクトに落とし込んでポイントを箇条書きにする

ステップごとに調べた情報で、自社のプロダクトやサービスの魅力を発信するうえで活用できそうなものをピックアップしてみましょう。自社の売り込みとトレンドがなぜ合致しているのか、言語化しておくことが大切です。市場の情報と自社プロダクトを擦り合わせてアピールポイントを箇条書きで挙げていきましょう。

<ポイント整理の例>

- 「■■の日」には実はこんな由来も

→従来の過ごし方だけでなく由来に沿った新たな過ごし方を提案!

- 調査の結果●●に悩む人が7割

→●●を解決する機能付きxxxを発売

- ▲▲の日に◎◎を食べる人は6割、その多くがSNSにも投稿されている

→▲▲の日にぴったりな「映える」◎◎を発売、ハッシュタグ投稿で楽しもう

ここで大切なのは無理やり関連づけないこと。第三者になったつもりで、落とし込んだ文脈を客観的に見ても「なるほど」と思えるか、社内のほかのメンバーにも協力してもらいながら確認することが重要です。

STEP6.プレスリリースを作成する

ポイントを箇条書きにして整理したら、いよいよプレスリリース作成の開始です。

世論を反映した情報発信は読み手の理解や共感も得やすくなります。STEP6でまとめたポイントに調査結果などが関係するときは、プレスリリースにも調査結果を引用しましょう。その際、他社が行った調査結果を用いる場合は許諾を得るなど注意も必要です。

基本的な構成の作り方や引用については以下の記事も参考にしてみてください。

<参考:PR TIMES MAGAZINEノウハウ記事>

プレスリリースの基本構成は?構成の作り方・入れるべき要素・注意するポイントを紹介

トラブル防止!広報担当者として知っておきたい「著作権」の9つのこと

STEP7.届け方をカスタマイズ!細かな設定を活用して情報を求めている人に届くように配信

キーワードを活用してポイントを盛り込んだプレスリリースが完成したら、いよいよ配信です!

配信ポイント1.設定

メディアはトレンド情報を扱う企画に向けて関連情報を収集しています。自社の情報がトレンドキーワードに関連しているものだと見つけてもらいやすいよう、PR TIMESから配信する場合はキーワード登録を行うことも忘れずに。

お出かけ情報の場合は位置情報の登録が有効になるなど、キーワード登録以外にもさまざまな配信設定が可能なので、届けたい人をイメージして設定しましょう。(参考*1)

また、どんなにトレンドキーワードと関連付けていても新規情報がないとプレスリリースにはなりません。PR TIMESで配信する際は掲載基準を満たしているかも要チェックです。(参考*2)

配信ポイント2.タイミング

設定まで完了したら実際にプレスリリースを配信しましょう。

適切な配信タイミングはプロダクトやサービスによってさまざまです。STEP3-チェック1で調べたように、キーワードによっては配信のタイミングが重要ポイントになることもあります。また、多くのメディアはトレンドキーワードの2カ月前あたりから情報収集を開始する傾向にあります。

商品の販売やサービスの開始日だけでなく、複合的に配信日を検討していきましょう。PR TIMESの配信は、即時配信と予約配信があるので、余裕をもって予約配信で設定できるよう計画しましょう。(参考*3)

<参考:PR TIMES MAGAZINEノウハウ記事>

*1

【PR TIMESノウハウ】キーワードの表示先と設定するときの5つのポイント

【PR TIMESノウハウ】プレスリリース配信のための入稿方法は?基本の7ステップを紹介

*2

【PR TIMESノウハウ】PR TIMESの掲載基準は?掲載基準に満たない業種・業態・画像

*3

【PR TIMESノウハウ】リリース配信はいつがベスト?予約配信方法と配信タイミングの決め方

STEP8.プレスリリース配信以外のツールでも情報を発信

プレスリリースは配信したら終わり、ではありません。配信ツールを活用した場合は自社の公式HPにも掲載したり、SNSでリリースページのURLをシェアするなど、より多くの人の目に留まるよう、自発的に届けに行きましょう。

またプレスリリース配信直後だけでなく、駆け込み需要を見込んで記念日の直前にも再びSNSでシェアするなど、トレンドキーワードを市場で耳にすることが増えるタイミングにも拡散もお忘れなく。

プレスリリース配信後の活用方法については以下記事も参考にしてみてください。

記念日や時節を活用して情報を広く届けよう

プレスリリースを作成する際、プロダクトやサービスの概要はもちろん、「なぜ今この商品がおすすめなのか」「どんなシーンで活躍するのか」といった市場のニーズに沿って提案したり、「この行事にはこんな由来があるからやってみよう」といった新たな提案もできるとより良いですよね。

本記事で解説したステップに沿って、トレンドキーワードを活用した情報発信もぜひ試してみましょう。新たなステークホルダーにリーチしたり、自社商品の新たなアピールポイントが見つかるかもしれません。

トレンドキーワードごとに重要となるステップも変わってきます。キーワードごとに解説した記事も併せてご参考ください。

トレンド徹底活用術の記事一覧はこちら

トレンドキーワードを徹底的に活用!作成から配信までのSTEP解説

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事プレスリリースのネタ探し10の方法を伝授!探すときの3つのポイントとは?

- 次に読みたい記事プレスリリースのネタ・事例100選|15のテーマ別で配信機会を紹介

- まだ読んでいない方は、こちらからシーズン商品はブランドらしさとパッと見画像が差をつける!「バレンタイン」のプレスリリース事例

- このシリーズの記事一覧へ