プレスリリースは、メディアやクライアント、取引先など自社にとって重要なステークホルダーへ、企業活動を公式に伝えるための基本的な広報手段です。しかし、一度配信すると訂正や修正が難しいため、内容の正確性や配信後のフォローが欠かせません。だからこそ、作成前の準備から配信直後の対応まで、抜け漏れのないチェックが重要になります。

本記事では、広報担当者がプレスリリースを配信する際に押さえておきたいチェックポイントを、「事前準備」「作成中」「配信後」の3つのフェーズに分けて解説します。

プレスリリース配信前にチェックリストが重要な理由

プレスリリースは一度配信すると訂正が難しく、誤字や事実誤認は信用を失いかねません。さらに薬機法や景表法などの法規制違反を防ぐ観点でも、事前の確認は不可欠です。加えて、タイトルや画像などの表現を最適化することで、メディア掲載率やSNSでの拡散効果も大きく変わります。

プレスリリースを配信する前にチェックするポイントは数多くあるので、チェックリストを活用することで、正確性・法令順守・効果的な情報設計を同時に実現でき、広報活動の質を高められます。

本記事で紹介する内容を元に、自社に必要な項目を検討し、自社だけのチェックリストを作成してみてはいかがでしょうか。

【事前準備編】広報がプレスリリースを作成する前に確認したい5つのチェックポイント

まずは、プレスリリースを書き始める前に押さえておきたい「事前準備」からチェックしていきましょう。

チェックポイント1.リリースする内容とニュース性を確認する

新商品の発売やイベント開催、業務提携時などプレスリリースの機会はたくさんあります。プレスリリースを配信する際には、色々お知らせしたくなってしまいますが、「今回は何のためにプレスリリースを配信するのか」主旨を決めることが大切です。

プレスリリースを配信することを決定する際は、担当部署から広報部署へ依頼されることもあれば、広報担当者が主導して社内へ働きかけることもあります。いずれの場合にも、担当部署と協力して、内容をしっかりとヒアリングすることが大切です。

「なぜ、何のためにプレスリリースを配信するのか」を明確に決められているのかを確認しておきましょう。

あわせて、プレスリリースに新規性やニュース性があるネタを盛り込められるのかも確認するようにしてください。

【あわせて読みたい】

▶プレスリリースのネタ探し10の方法を伝授!探すときの3つのポイントとは?

▶プレスリリースのネタ30選|現役広報が教えるプレスリリースの種類一覧

▶社内からの情報収集を行う具体的な7つの方法と、事前・事後の注意点

チェックポイント2.関係者の連携体制を整える

1件のプレスリリースを配信するには、該当案件の担当部署や管理部門など社内の関係者との連携が必須です。プレスリリースの内容によっては、社内だけではなく協業先・提携先やグループ会社などの社外との連携も発生します。

広報担当者として各部署の担当者を確認して連絡体制を整備したり、原稿の事前確認や配信までのスケジュールを共有したりなど、連携体制を整備しましょう。

自分だけが連携体制やスケジュールを把握している状態だけだと不十分です。関係者にも共有できているのかを確認しておきましょう。

チェックポイント3.配信メディアと読者層を明確にする

プレスリリースを効果的に届けるためには、発信内容に適したメディアや読者像を明確にすることが欠かせません。例えば、新商品を生活者に直接訴求したい場合は、生活情報誌やオンラインメディアが有効ですが、業界関係者や投資家に向けた発表であれば、専門誌や経済紙へのアプローチが適しています。ターゲットを想定せずに一斉配信してしまうと、必要な読者に届かず効果が薄れる恐れがあります。

そのため、プレスリリースの内容ごとに「誰に読んでほしいのか」「どんな情報が刺さるのか」を整理し、対象メディアの関心に沿った情報提供を意識しましょう。適切な読者像を設定することが、掲載率の向上や反響拡大につながります。

プレスリリースの配信が決まったら、送付先のメディアジャンルやカテゴリを選定して、送付先のメディアリストを作成しましょう。プレスリリースの内容に応じて、親和性の高いメディアを選定します。

【あわせて読みたい】

▶広報PRに欠かせないメディアリストとは?作成方法から活用のコツまで

▶プレスリリースの送り先・受付窓口はどこ?広報が教えるおすすめの送付先一覧

▶【PR TIMESノウハウ】メディアリストの作成・設定方法

チェックポイント4.情報解禁日時を決める

送り先のメディアが決まったら、プレスリリースの配信日時(=情報解禁日時)を決めます。情報解禁日時は、プレスリリースの内容やアプローチしたいメディアのジャンルを元に適切なタイミングがあります。

テレビのニュース枠やWebメディアのように即時性の高いメディアもあれば、雑誌のように公開までのリードタイムが必要なメディアもあります。どのメディアへのアプローチをしたいかによって最適なタイミングが異なるのです。

新商品の発売日やイベントの開始日などプレスリリース内容の期日から、メディアの情報公開までのリードタイムを考慮して設定するとよいでしょう。

情報解禁日が決定したら、関係者だけでなく社内にも共有し、うっかりと解禁日前に情報が流れてしまわないように注意してください。

【あわせて読みたい】

▶プレスリリースはタイミングが命!おすすめの配信時間・曜日はいつ?【媒体別に紹介】

▶プレスリリースで情報解禁日はどう取り扱う?注意点や、情報解禁日前に出たらどうする?

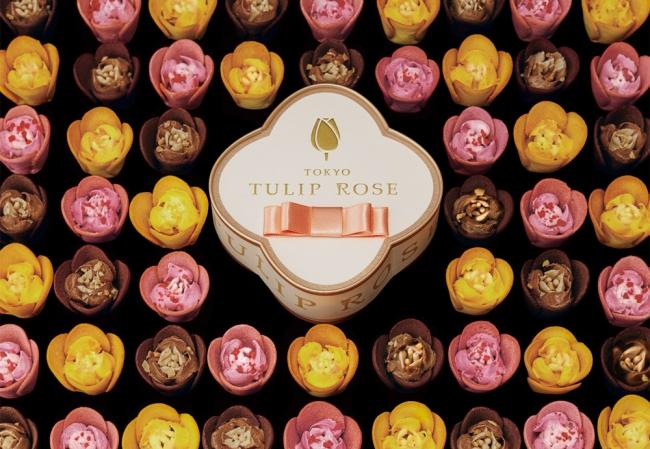

チェックポイント5.プレスリリースの素材を用意する

プレスリリースは文章だけではなく、画像や動画などのビジュアル素材や、公式サイト・特設サイトなどのURLから構成されます。必要な素材は、リリース作成前に準備をしておきましょう。

特に画像素材は、プレスリリースの内容を視覚的に伝える必須項目となりつつあります。プレスリリース用の素材として、時に広報担当者が主導して撮影や編集をすることもありますね。

撮影が必要となると、画像の準備にも時間がかかります。プレスリリース配信前に慌てることがないように、素材の用意は前もって進めておきましょう。

【あわせて読みたい】

▶プレスリリースに画像は必要?広報が教えるおすすめの画質・サイズ・枚数

【作成中編】広報がプレスリリースの作成中に確認したい6つのチェックポイント

事前準備ができたらいよいよプレスリリースを作成していきます。次に、プレスリリースの作成中・配信直前に特に確認しておきたいポイントをご紹介します。

チェックポイント1.校正(誤字・文法など)

プレスリリースは企業や団体の公式文書として正確性が求められます。読み手や社会からの信頼を損なうことのないよう、誤字や文法ミスは避けたいものです。

第三者チェックをお願いしたり、校正ツールを活用したりしながら、誤字脱字ゼロの読みやすいプレスリリースを目指しましょう。

校正時のチェック方法は下記記事でご紹介しています。

【あわせて読みたい】

▶プレスリリースにおける誤字脱字のチェック方法・おすすめのツール・ソフト6選

▶【PR TIMESノウハウ】リリース前に活用したい、校正機能の内容・範囲・使い方

チェックポイント2.社内外の関係者チェック

誤字や文法の確認に加えて、「内容に間違いはないか」「開示NGの情報が含まれていないか」といった事実確認も大切です。

社内ではプレスリリース内容の担当部署への確認や、時に法務や薬機の担当部署へ確認が必要な場合もあります。社内だけでなくグループ会社や協業先など社外の確認が必要な場合には忘れずに連絡しましょう。

原稿データを共有して確認してもらったり、PR TIMESで配信する場合は、一度入稿してプレビュー画面を共有したりすることで、社内外の関係者の確認を行いましょう。

チェックポイント3.適切な画像選定と著作権の確認

プレスリリース内で使用している画像が「報道素材として十分なサイズ・枚数か」「内容に沿ったものであるか」「理解を促すのに適切か」も確認しておきましょう。

記事掲載の基準として記事で使用できる画像の有無が関係することもあります。報道素材として適切なサイズはメディアによって異なりますが、Webメディアの画像は最低でも長辺が600pixel以上、できれば1000pixel以上あると利用されやすいでしょう。

画像のサイズ・解像度・縦横比などの詳細について知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

あわせて、画像が使用可能なものなのか、著作権や肖像権違反の可能性はないのかも確認するようにしてください。

チェックポイント4.リンク先のURLの確認

公式サイトや特設サイトなど関連するURLがある場合には、プレスリリース内に記載することがおすすめです。URLを記載することで、読み手が追加情報を得たいときにサイトにスムーズにアクセスできます。

また、記載したURLの遷移先が正しいかを確認することも大切です。せっかく関心を持ってくれた読み手が、誤ったページに誘導されたり、アクセスできない状態となったりする下書き投稿を用意したり、ツールを用いて投稿の予約ことのないよう、正確なURLを設定できているのか、実際にクリックして確認してください。

チェックポイント5.問い合わせ先を明記

プレスリリースを読んだメディアが、取材の打診や追加情報を求めて問い合わせするケースもあります。メディアだけではなく、生活者や未来の取引先が問い合わせをしてくれる場合もあるでしょう。そのような場合に備え、リリースには自社の問い合わせ先を明記する必要があります。

報道関係者からと生活者からの問い合わせ先が異なる場合には、「報道関係者からのお問い合せ先」「商品に関するお問い合わせ先」を分けて明記するなどし、窓口を明確にしておきましょう。

「問い合わせたいのに、窓口がわからなかった」「書かれていたメールアドレスに連絡したら、エラーになった」など機会損失とならないように、問い合わせ先情報に間違いがないかはよく確認するようにしてください。

チェックポイント6.SNS投稿の準備

自社の公式アカウントや広報アカウントを活用している場合は、プレスリリースの作成とあわせてSNS投稿の準備もしておきましょう。下書き投稿を用意したり、ツールを用いて投稿の予約設定をしたりしておくと便利です。

PR TIMESでプレスリリースを配信する場合には、配信URLを事前に確認できます。事前確認方法は、以下の記事からご確認ください。

【配信後編】広報がプレスリリースの配信後に確認したい6つのチェックポイント

プレスリリースの原稿の準備をして、配信日時を迎えたらいよいよプレスリリースを配信します。最後に、配信をした後のチェックポイントを確認しましょう。

チェックポイント1.配信完了を確認

プレスリリースを配信したら、配信が無事に完了しているかを確認します。

プレスリリース配信サービスを利用した際には、管理画面上やサービスサイト上で公開になっているかを確認できます。メールで配信した場合には、無事にメールが送信完了されているかチェックしましょう。

チェックポイント2.親和性の高いメディアへの連絡

プレスリリース配信したら、メディアプロモート活動として、親和性の高いメディアにご案内の連絡をすることもあるでしょう。直接アポイントを取ってご案内することで、より深い情報をお伝えできるほか、メディア側での情報の見逃しを防ぎやすくなります。

連絡する時には、相手のメディアのことをよく理解した上で、相手に応じた情報提供を行うことが大切です。メディアプロモートに関しては下記記事で詳しくご紹介しています。

【あわせて読みたい】

▶広報活動におけるメディアプロモートのコツは?アプローチするタイミングとスケジュール

▶メディアリレーションズとメディアプロモートの違いとは?関係性を築く5つのポイントと注意点

チェックポイント3.SNS投稿

インターネット上での情報の起点として重要な役割を担うSNS。プレスリリースもSNS上で投稿され、シェアされることも多くなっています。

自社の公式SNSアカウントや広報担当者の個人アカウントがある場合には、そこでプレスリリースをシェアすることもおすすめです。公式アカウントで投稿する場合には、あらかじめ定めたトーン&マナーに沿って投稿しましょう。

【あわせて読みたい】

▶【企業のSNSルール】ソーシャルメディアガイドライン・ポリシーとして制定しておきたい10のこと【事例あり】

チェックポイント4.プレスリリース内容の社内共有

プレスリリースの発信というと、メディアやお客さまなどの社外への発信に目が向きがちですが、社内へしっかりと周知する社内広報活動も、広報担当者の大切な役目です。社内のコミュニケーションツールでプレスリリース内容を周知するスペースを作っておくと便利です。

同じ企業で働いていても、周知なく他部署の動向を常にキャッチアップし続けることは意外と難しいものです。プレスリリースの情報をきっかけに他部署の動向を知ることで、社内での協力体制が強化されたり、思わぬ繋がりを生み出せたりすることもあるかもしれません。

チェックポイント5.社外の関係者への連絡

提携先や協業先、グループ会社、プレスリリースの配信にあたって協力をしてもらったパートナーなど社外の関係者がいる場合、その方々へも配信完了のご連絡をしましょう。

誰に連絡するかは、プレスリリースの内容や自社の体制によって異なります。もれなくご連絡できるよう、事前に連絡先リストを用意しておくこともおすすめです。

チェックポイント6.掲載確認・効果測定

プレスリリースを配信したら、配信後に結果を分析・評価して振り返りを行うことが大切です。

そこで、どのメディアで紹介されたか、何件掲載されたかといった結果を確認する「クリッピング」を行います。他にも、プレスリリース配信サービスの管理画面からプレスリリース自体の効果測定データを確認できる場合があります。

そのプレスリリースの結果として効果測定を行うことで、今後の広報戦略や次の打ち手に繋がる情報にもなります。

クリッピングや効果測定に関しては、下記記事も確認しておきましょう。

▶プレスリリースの結果を分析・評価する方法は?分析の下準備や評価のポイントを紹介

▶広報が必ず知っておきたい「クリッピング」とは?5つのメリットと具体的な方法を紹介

▶【PR TIMESノウハウ】掲載記事を確認できる「Webクリッピング」とは?メリット・料金について解説

プレスリリース配信のチェックリストをカスタマイズしよう

プレスリリースのチェックリストは「作成時の確認ツール」としてだけでなく、組織的な広報活動を支える仕組みとしても活用できます。特に、大規模な発表や注目度の高い情報を扱う場合には、個人任せにせずチーム全体で共有し、業務プロセスに組み込むことが効果的です。

さらに、テンプレート化による効率化や、最新の広報環境に合わせた定期的な見直しを行うことで、チェックリストは単なる作業リストから「成果を最大化するための戦略ツール」へと進化します。最後に、チェックリストをチーム全体で活用していく重要性について解説します。

チーム全体で共有し、ルール化する

プレスリリースのチェックリストは、個人の確認用にとどめず、チーム全体で共有してルール化することが重要です。広報担当者が変わった場合でも、同じ基準で作業を進められるようにしておくことで、属人化を防ぎ、情報発信の品質を安定させられます。

また、複数人でチェックすることで、思わぬ誤りや漏れを防ぎやすくなります。特に大規模な発表や注目度の高いリリースほど、個人判断に頼らない体制を整えることが効果的です。

テンプレート化して業務効率化する

チェックリストをテンプレート化しておけば、毎回ゼロから確認項目を考える手間を省け、業務効率を大幅に改善できます。例えば「タイトルは30字以内か」「問い合わせ先は記載されているか」といった基本項目をテンプレートに組み込み、誰でも同じ基準で活用できるようにするのが理想です。

また、テンプレートをデジタルツールや社内の共有ドキュメントに落とし込めば、作業の進捗を可視化でき、チーム全体で一元管理できるメリットもあります。

定期的に見直し、最新の広報環境に対応する

広報の環境はSNSの進化や新しい配信媒体の登場などによって常に変化しています。そのため、チェックリストも一度作成して終わりではなく、定期的に見直すことが欠かせません。例えば、数年前には重要視されなかった「SNS投稿の有無」や「動画素材の有効性」などが、今では欠かせない項目となっています。

定期的に最新の事例やメディアの傾向を踏まえて項目を追加・修正することで、時代に即したリリース配信が可能となり、効果を最大化できます。「時間があるときにチェック項目を確認する」としておくと、なかなか着手するタイミングがこないので、あらかじめチェックリストの見直しをスケジューリングしておくと安心です。

プレスリリース配信時には自社に合わせたチェックポイントを確認しよう

本記事では、プレスリリースの配信前・作成中・配信後に確認したいポイントをご紹介しました。

全項目が必ずしもそのまますべての広報活動に当てはまるわけではなく、各社の状況や特有のルールがある場合もあります。プレスリリース業務を進めるにあたって、この記事をもとに、自社に合わせたオリジナルのチェックポイントやマニュアルを作っておくと便利です。

プレスリリースの事前準備・事後対応を着実に行いながら、自社や社会の状況に応じてよりよくマニュアルをアップデートしていけると良いですね。

プレスリリースの配信前後のチェックポイントに関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする